相関図で覚える麻雀役一覧!7タイプに分類【複合表付き】

麻雀の役っていくつあるかご存知ですか。

実はローカル役を除いて37個あります。

麻雀のルールや役の種類はやってるうちに自然と覚えてしまうものですが、初めて麻雀を覚えようと思ったときに、この37個という数字は結構多いですね。

まずは最も重要な基本5役(タンヤオ、役牌、メンゼンツモ、リーチ、ピンフ)を覚えて、あとは実戦で覚えていく、

あるいは一気に37個覚えてしまう

など方法はいろいろあります。

そして、

という人は相関図から覚えてしまうというのも一つの手です。

そこで今日は相関図から麻雀役を理解する方法について紹介していきます。

動画版も作りました↓

◆見たいタイプにパッと飛ぶリンク(記事内ジャンプ)

初めて薬を覚える人は本記事を読んでもよくわからねえ!となると思うので、まずは基本役15個をまず覚えていきましょう。

初心者はこっちがおすすめ↓

また相関図以外の役一覧のPDFなどは以下の役カテゴリートップに色々置いているので参考にしてください。

並び替えできる役一覧も作りました↓

| 出る順 | 麻雀役名 | 面前点数 | 鳴き点数 | タイプ | ヨンマ 確率(%) |

サンマ 確率(%) |

条件 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | リーチ | 1役 | なし | 6.手なり系 | 43.5 | 47.7 | 面前での聴牌時に、リーチを宣告して1000点棒を支払ったうえで和了すること |

| 2 | ドラ | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 42.3 | 89 | 1枚もつに付き1役となる。ドラのみで和了することはできない |

| 3 | 役牌 | 1役 | 1役 | 1.役牌系 | 40.2 | 52.0 | 役牌を3枚集める |

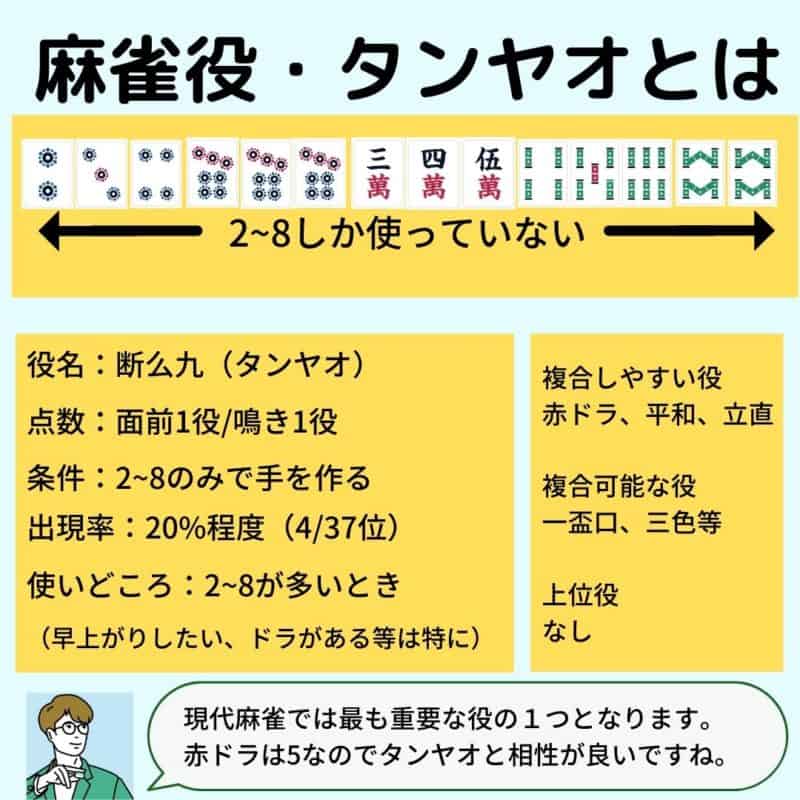

| 4 | タンヤオ | 1役 | 1役 | 4.順子系 | 22.1 | 07.3 | 2〜8で手を作る |

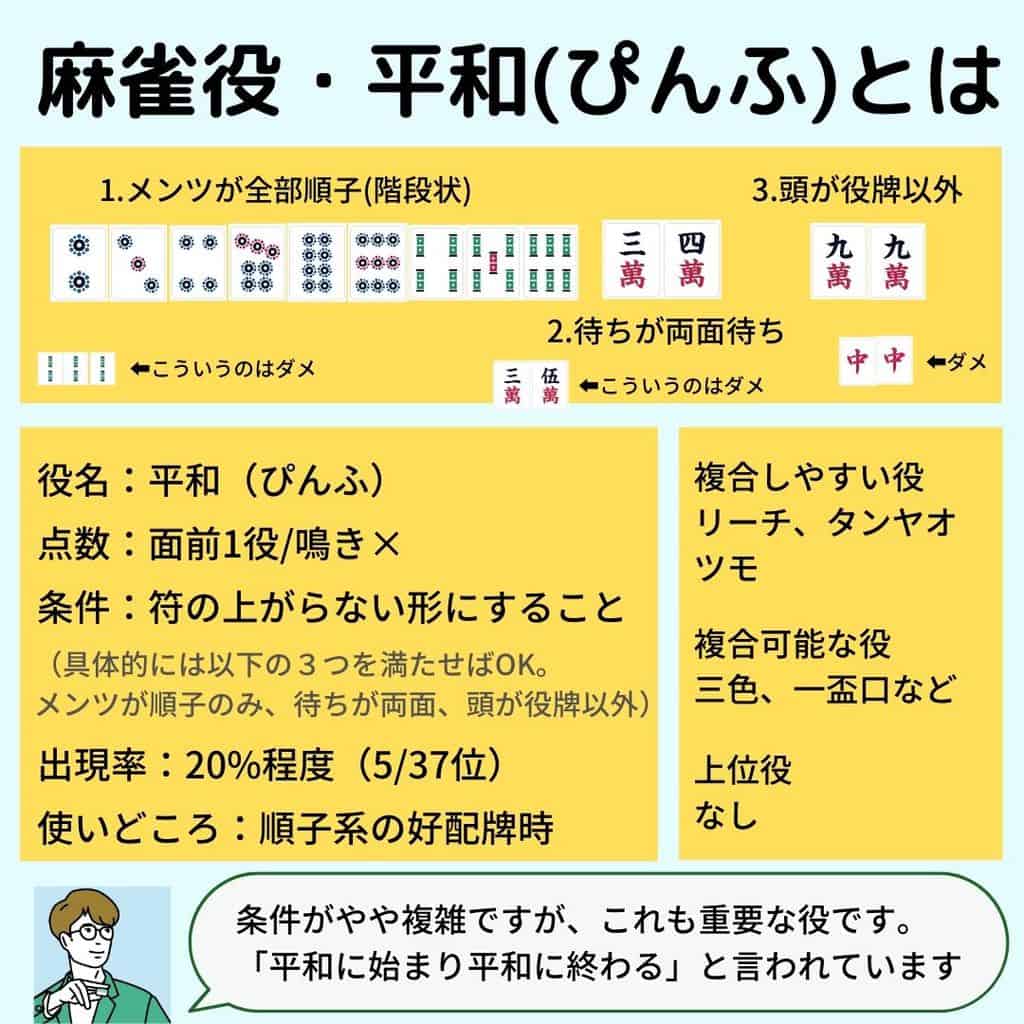

| 5 | 平和 | 1役 | なし | 4.順子系 | 19.6 | 15.1 | すべての面子を順子でそろえ、かつ頭が役牌でなく、待ちが両面待ちであること(頭に関しては、自風牌、場風牌、三元牌以外で作る必要あり) |

| 6 | 面前清自摸 | 1役 | なし | 6.手なり系 | 19.4 | 28.4 | 面前で手牌を揃え、自らのツモで和了すること |

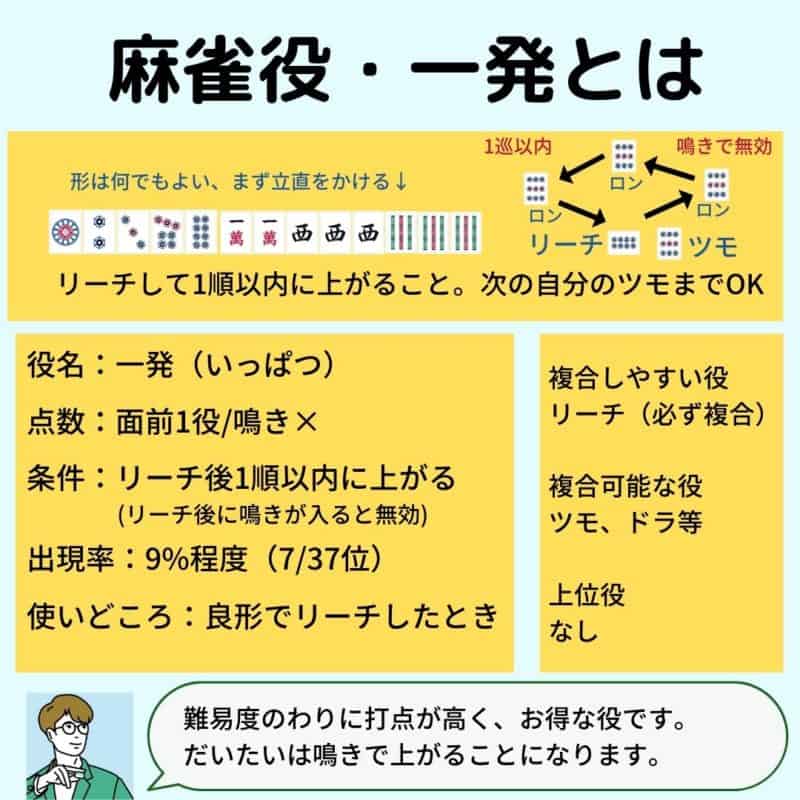

| 7 | 一発 | 1役 | なし | 7.偶然役系 | 09.30 | 10.2 | リーチ宣言後、鳴きの入っていない状態での翌順のツモまでに和了すること(リーチ宣言した巡目のロンと、翌順のツモが有効) |

| 8 | ホンイツ | 3役 | 2役 | 2.染め手系 | 05.94 | 13.1 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色+字牌で手を作る |

| 9 | 一盃口 | 1役 | なし | 4.順子系 | 04.27 | 08.05 | 同じ組み合わせの順子を2つつくること(例:223344ソウ) |

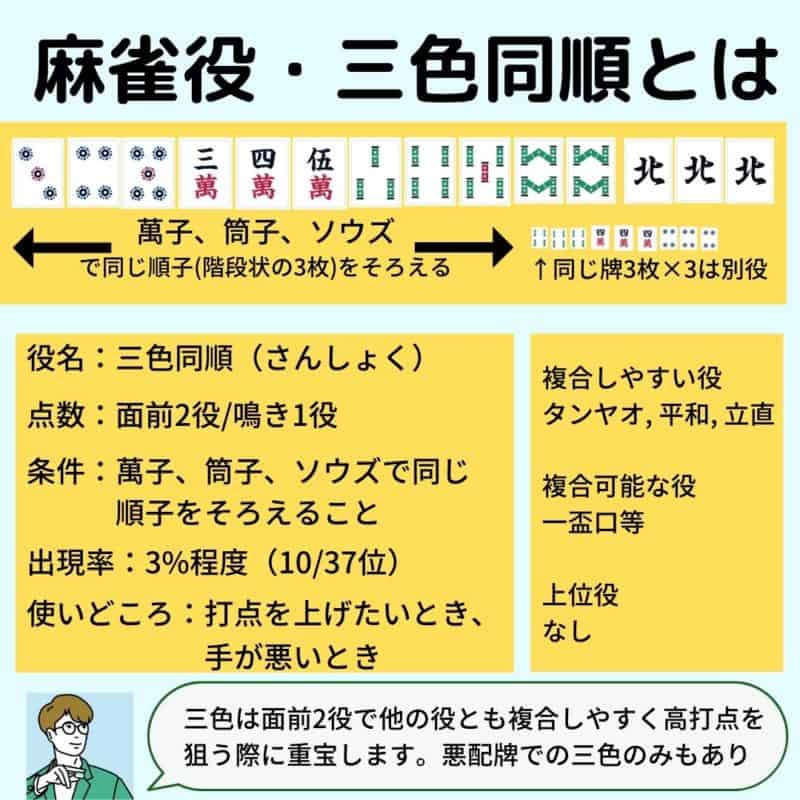

| 10 | 三色同順 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | 03.09 | 0 | 萬子、筒子、ソウズの数牌で同じ組み合わせの順子を作ること(例:234ソウ,234萬,234筒) |

| 11 | 対々和 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 03.01 | 04.69 | 全ての面子を刻子(同じ牌3枚の組み合わせ)で作る(123などの順子は不可) |

| 12 | 七対子 | 2役 | なし | 5.対子系 | 02.40 | 04.23 | 同じ牌2枚のペアを7つ作る |

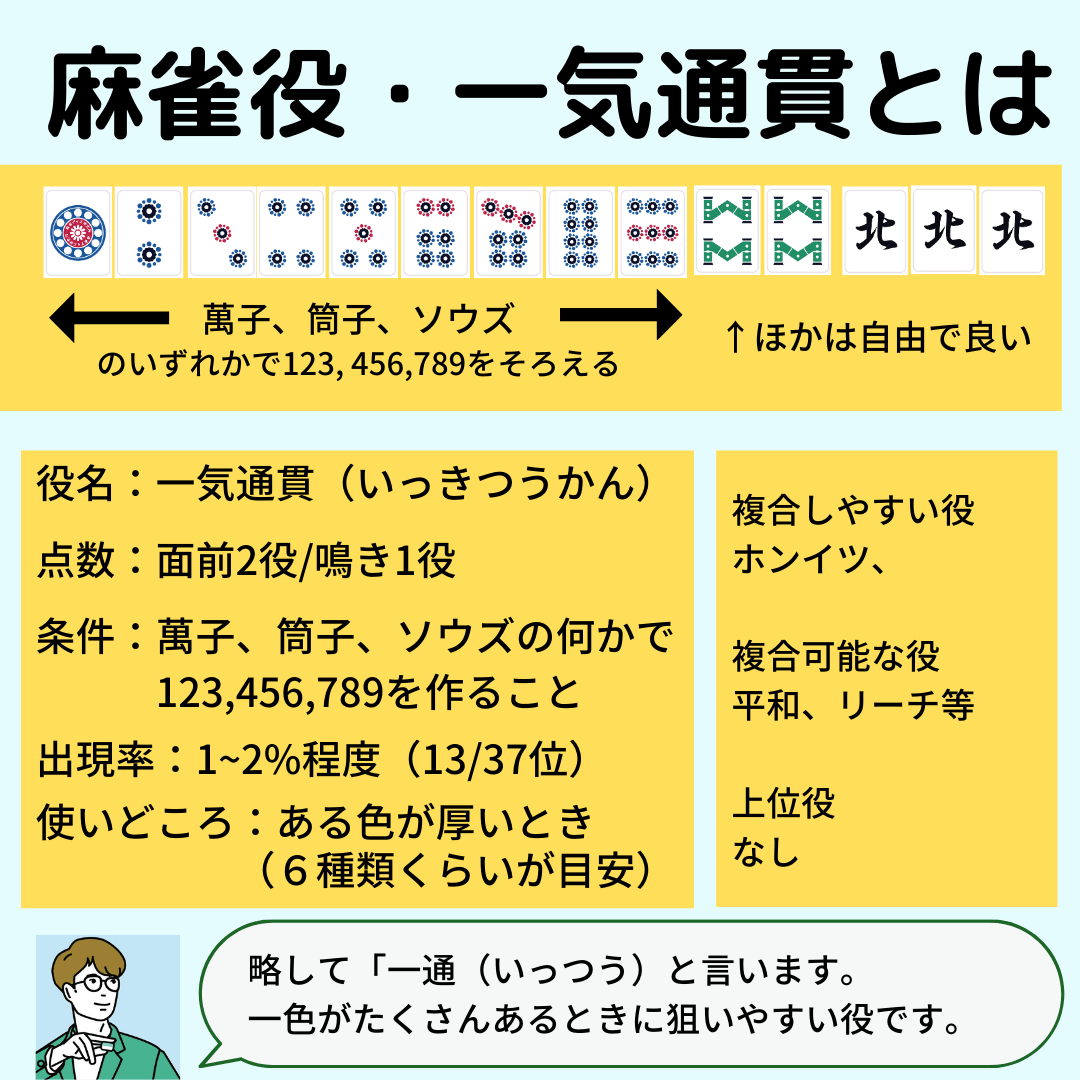

| 13 | 一気通貫 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | 01.57 | 02.56 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで123,456、789の3面子を揃える |

| 14 | チャンタ | 2役 | 1役 | 3.チャンタ系 | 01.03 | 0.954 | メンツとアタマを1、9+字牌を含む形で作る。(123,789はあり) |

| 15 | 清一色 | 6役 | 5役 | 2.染め手系 | 0.852 | 02.03 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色で手を作る |

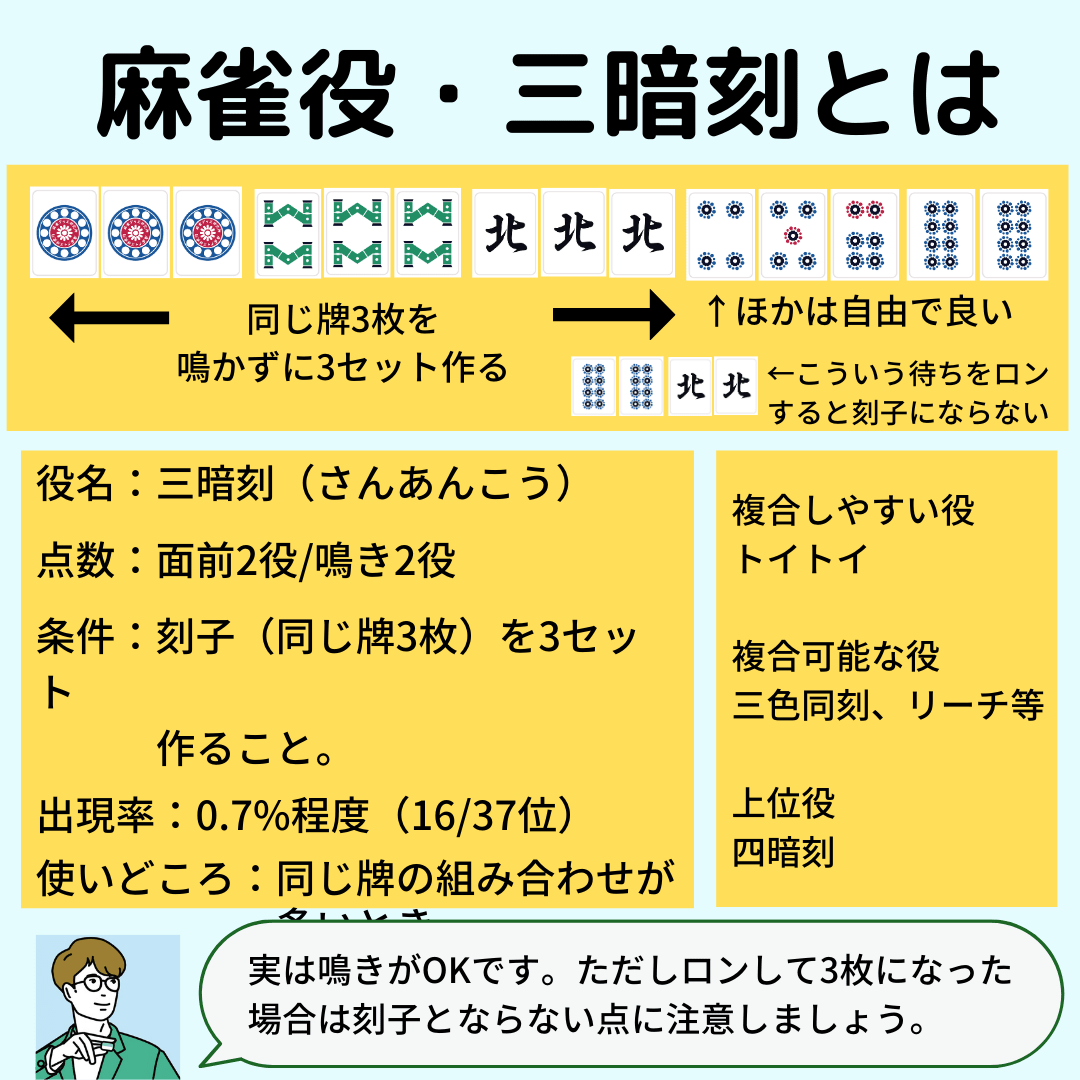

| 16 | 三暗刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.673 | 01.89 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を3つ作る |

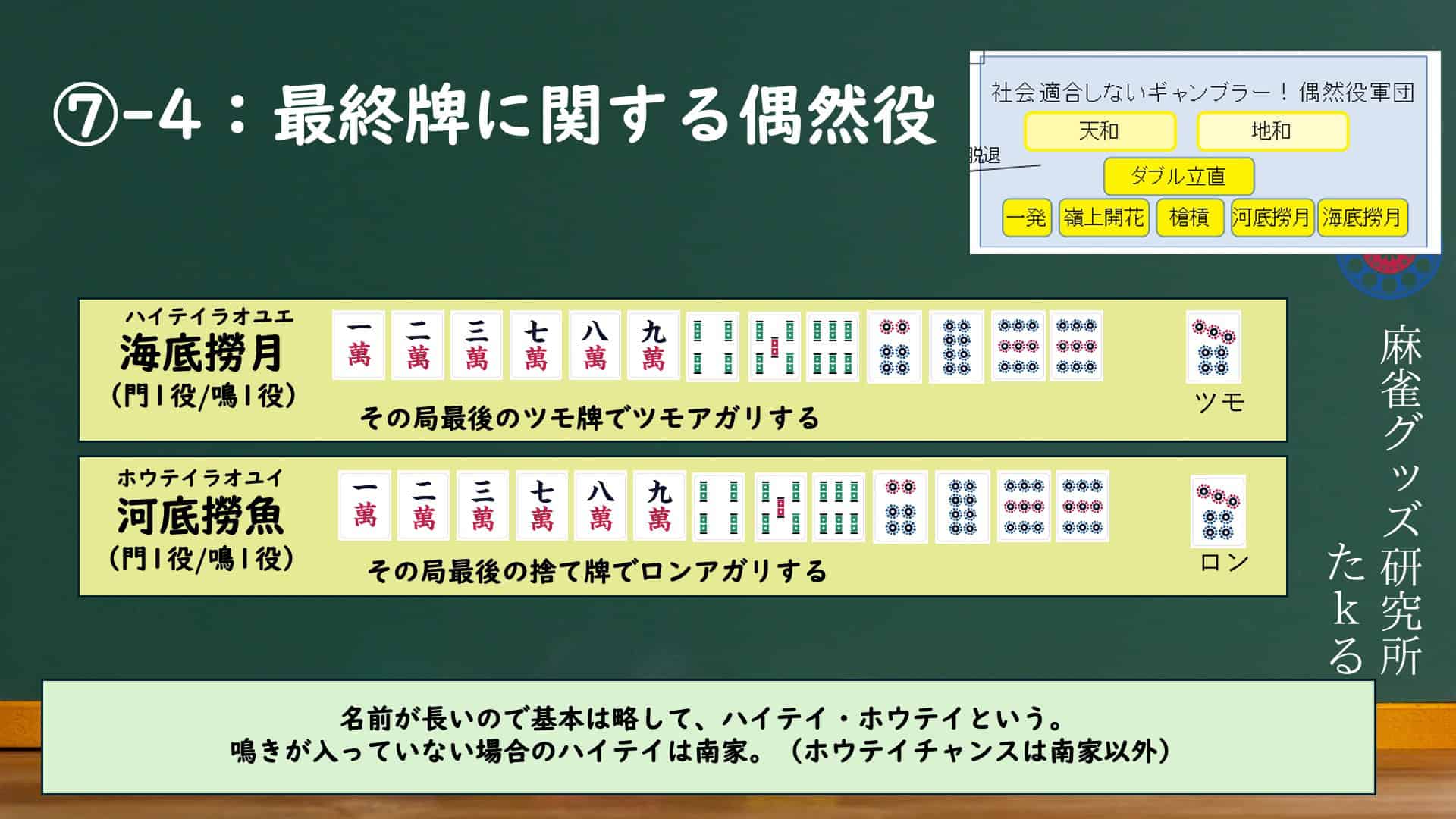

| 17 | 河底撈魚 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.504 | 0.391 | その局の最終捨て牌でロン和了すること |

| 18 | 海底撈月 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.353 | 0.437 | その局の最終ツモで和了すること |

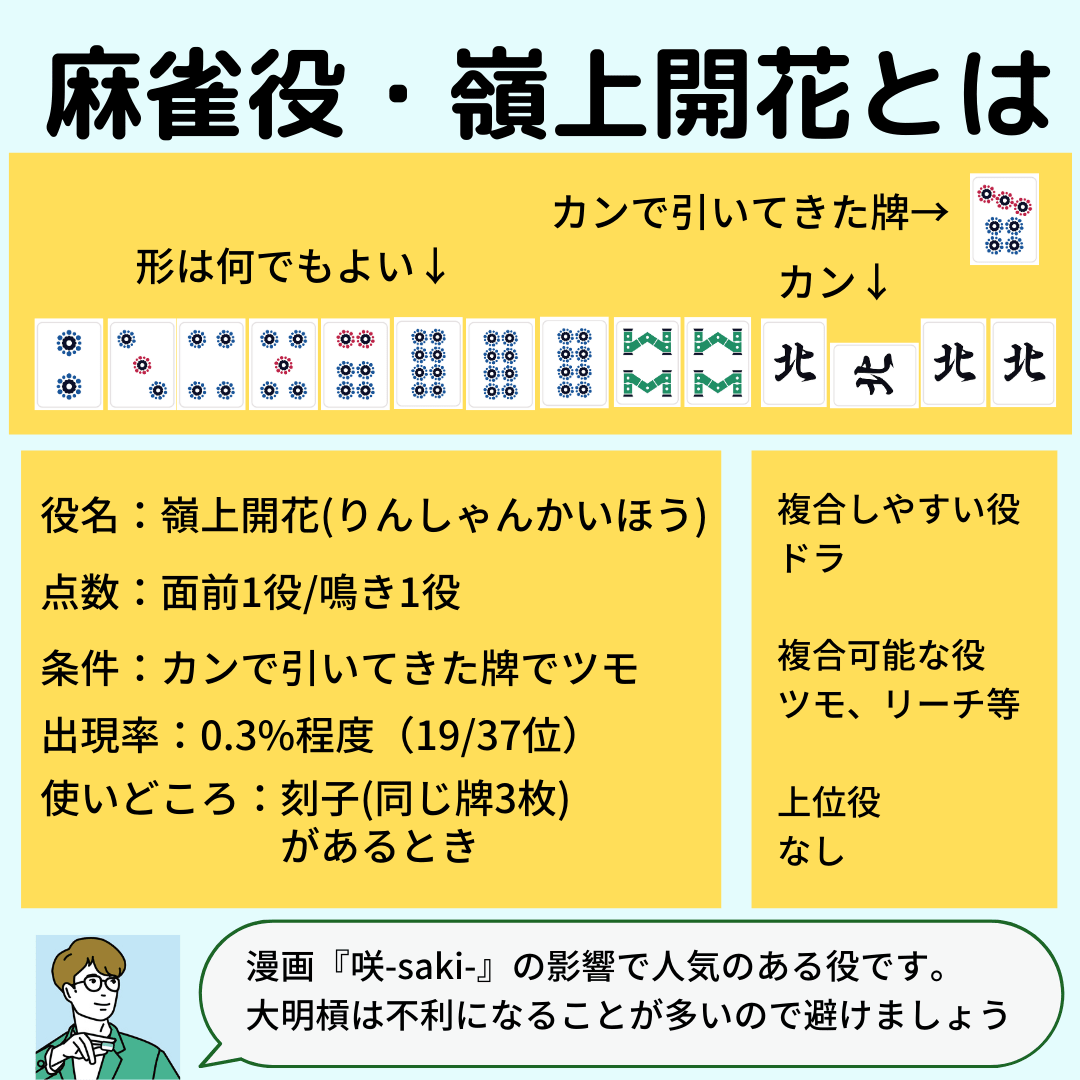

| 19 | 嶺上開花 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.328 | 02.15 | カンを宣告後、嶺上牌でツモ和了すること |

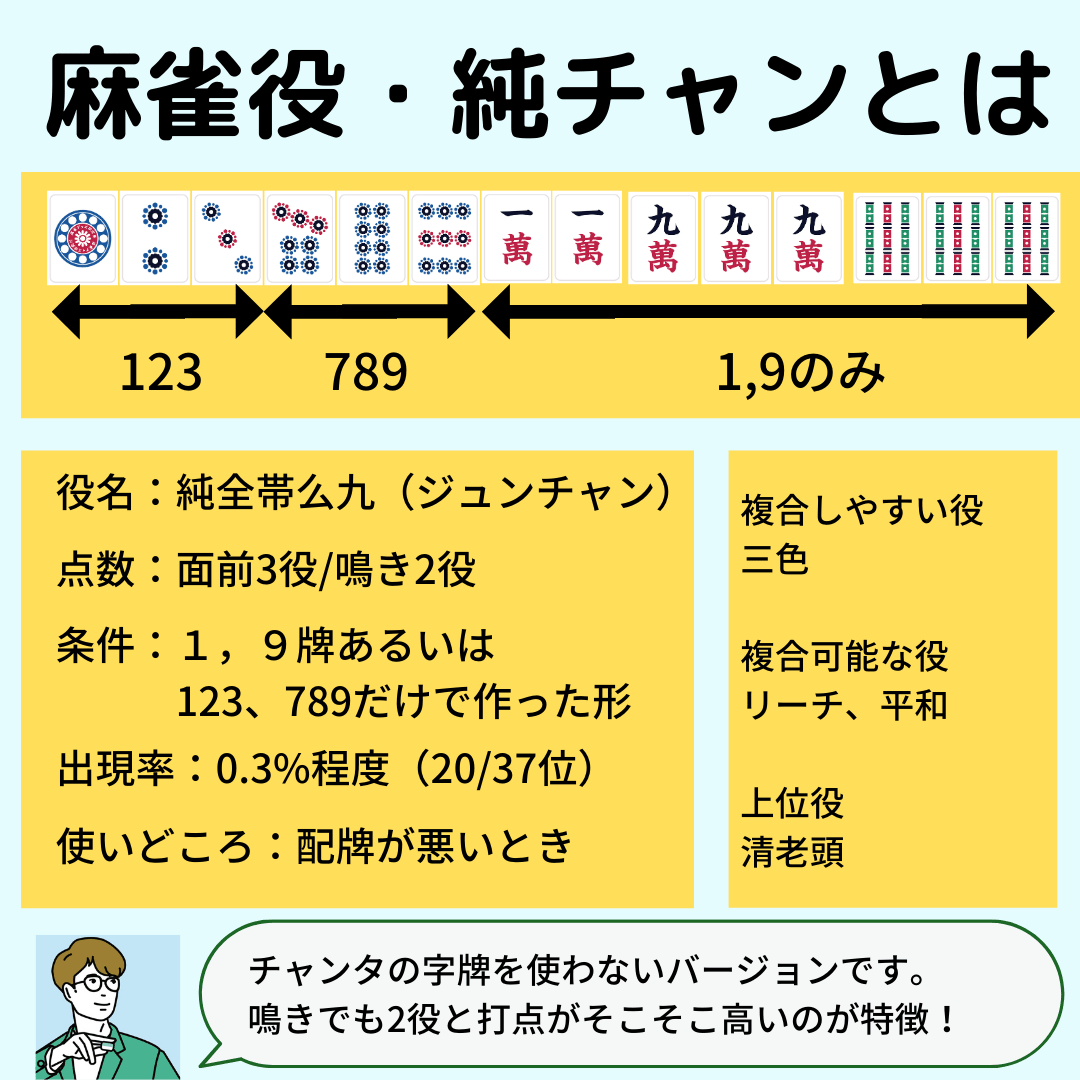

| 20 | 純全帯 | 3役 | 2役 | 3.チャンタ系 | 0.302 | 0.153 | メンツとアタマを1、9牌を含む形で作る。(123,789はあり) |

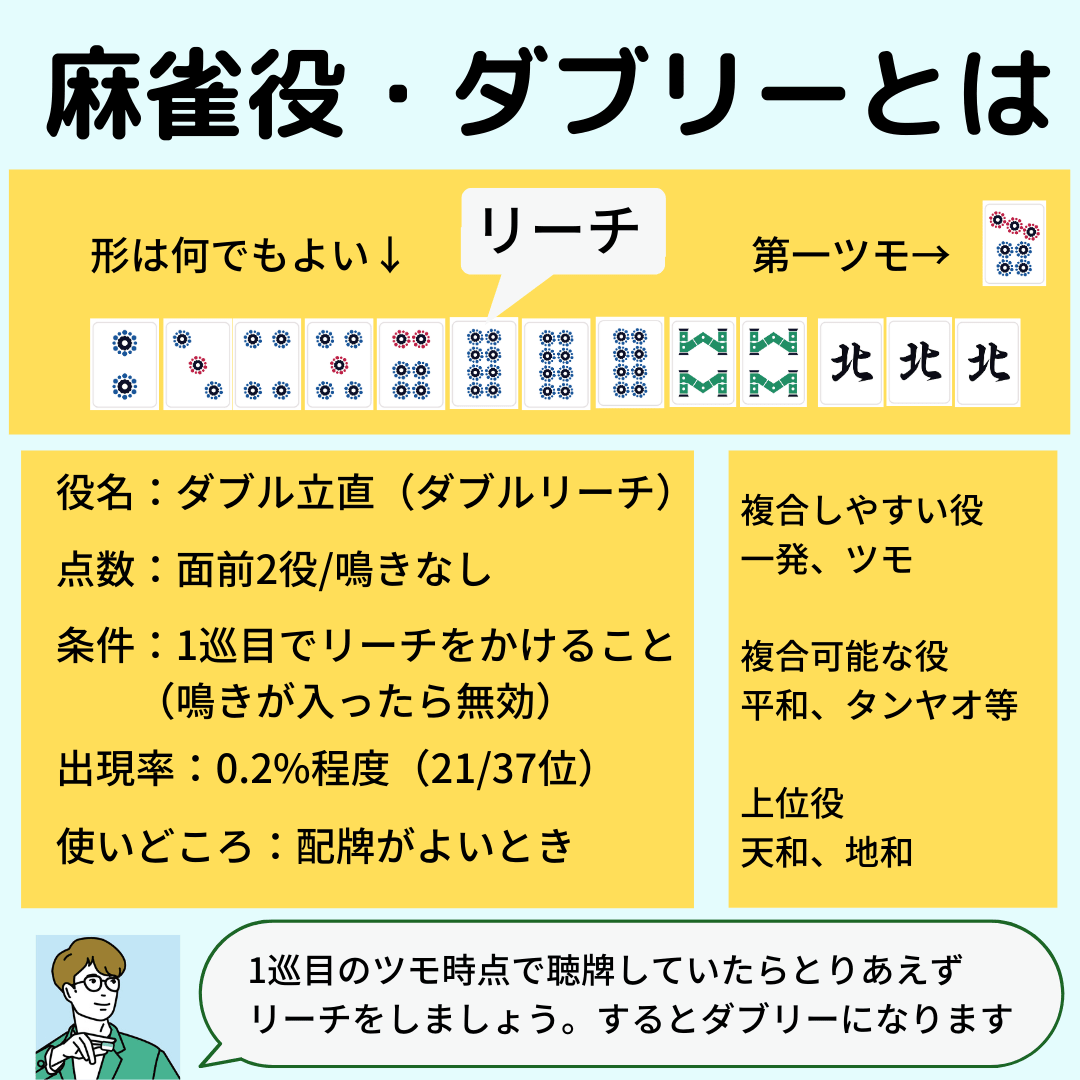

| 21 | ダブル立直 | 2役 | なし | 7.偶然役系 | 0.201 | 0.199 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモでリーチを宣言して1000点棒を支払ったうえで和了すること |

| 22 | 小三元 | 4役 | 4役 | 1.役牌系 | 0.123 | 0.265 | 白發中のうち2種類を3枚、1種類を2枚集める |

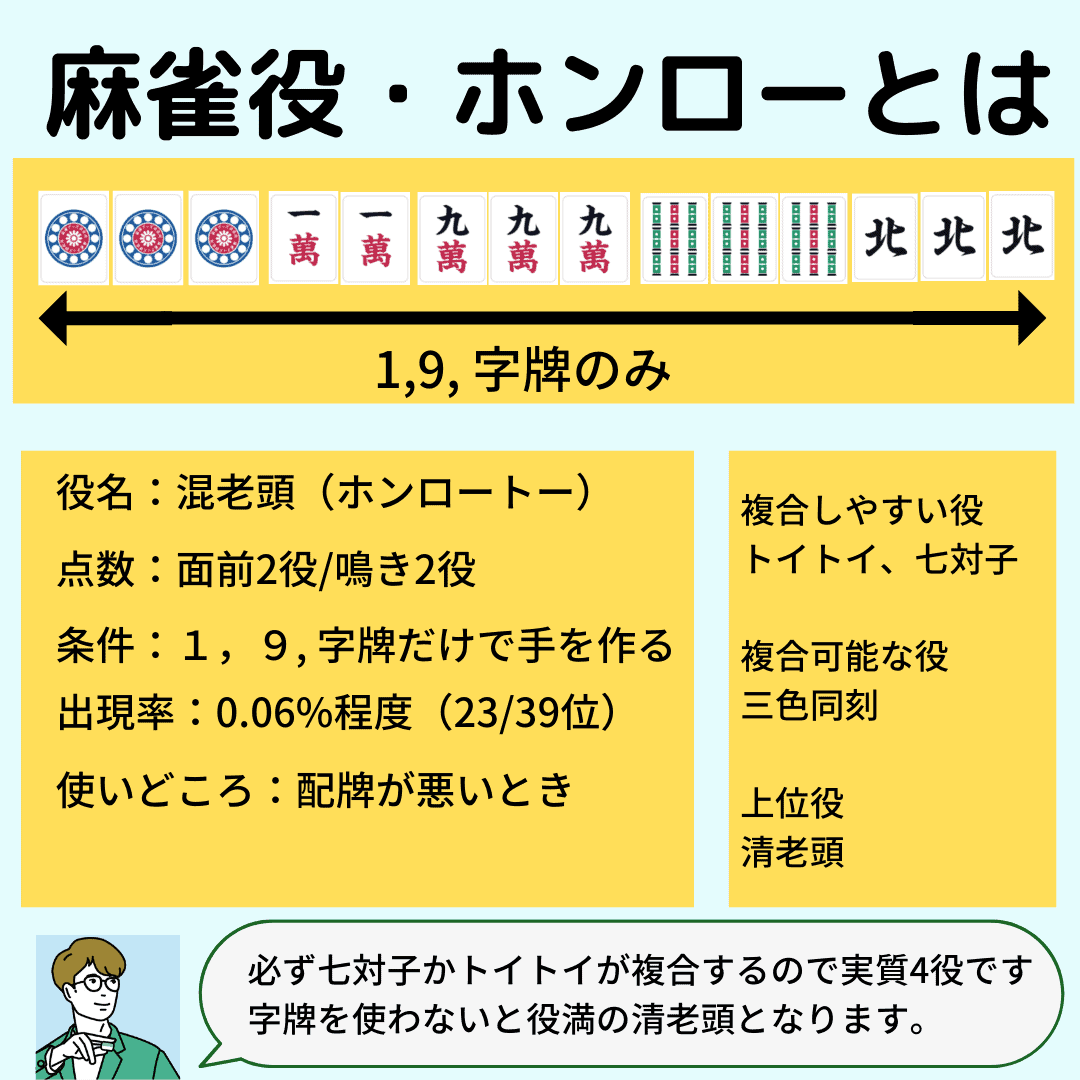

| 23 | 混老頭 | 2役 | 2役 | 3.チャンタ系 | 0.0621 | 0.211 | メンツとアタマを1、9+字牌のみで作る(123,789は不可) |

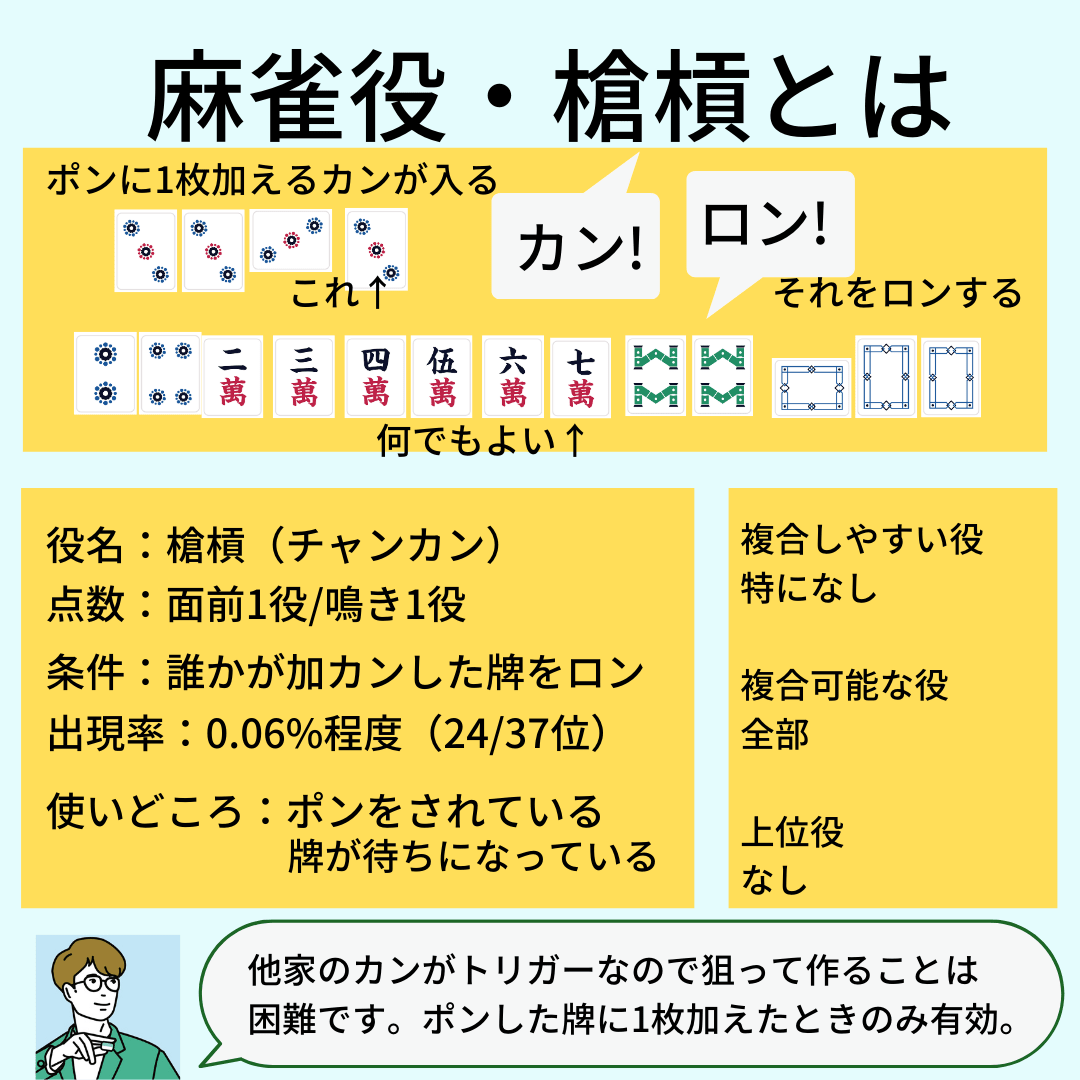

| 24 | 槍槓 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.0597 | 0.0443 | 他家が加カンを宣言した牌、その牌でロン和了すること |

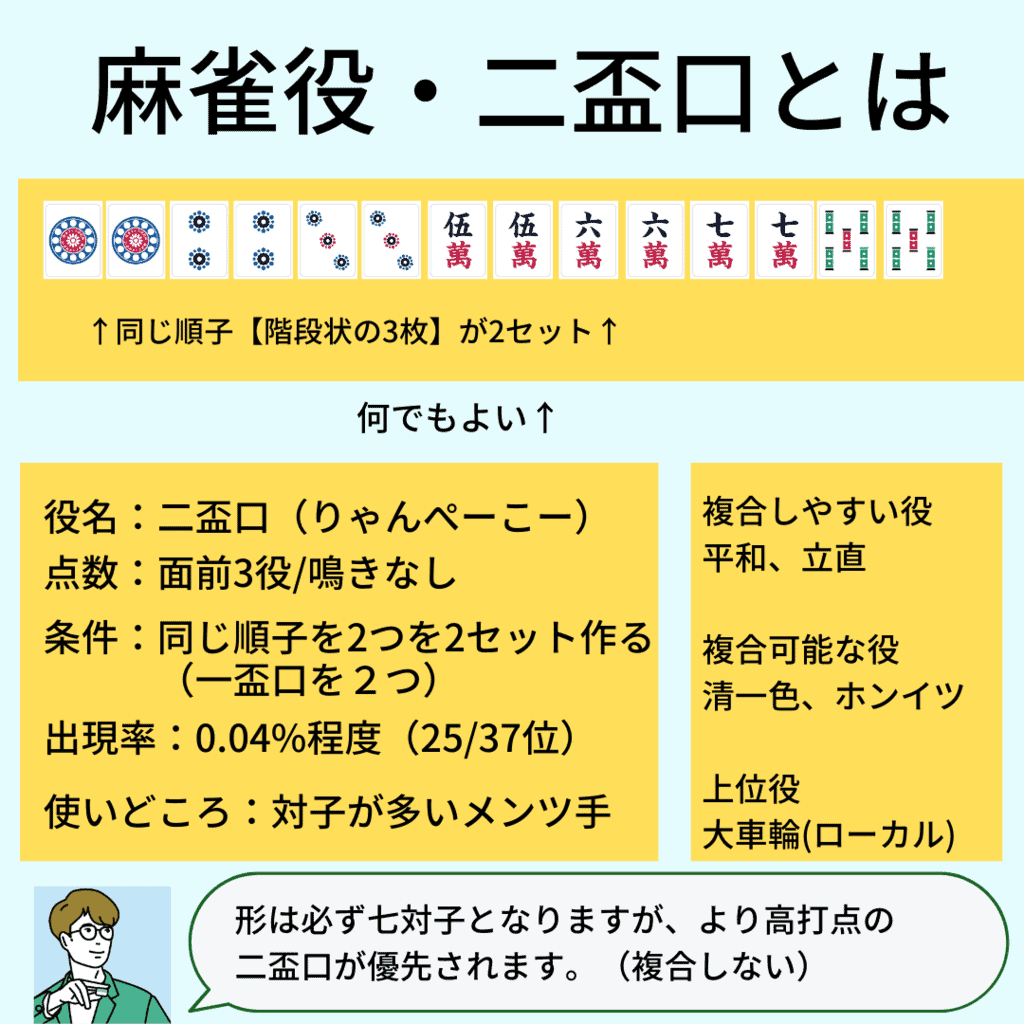

| 25 | 二盃口 | 3役 | なし | 4.順子系 | 0.0442 | 0.160 | 同じ組み合わせの順子2つの組み合わせを2セットをつくること(例:223344ソウ、445566ピン) |

| 26 | 三色同刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.0437 | 0.0372 | 萬子、筒子、ソウズでそれぞれ同じ数の刻子をそろえること |

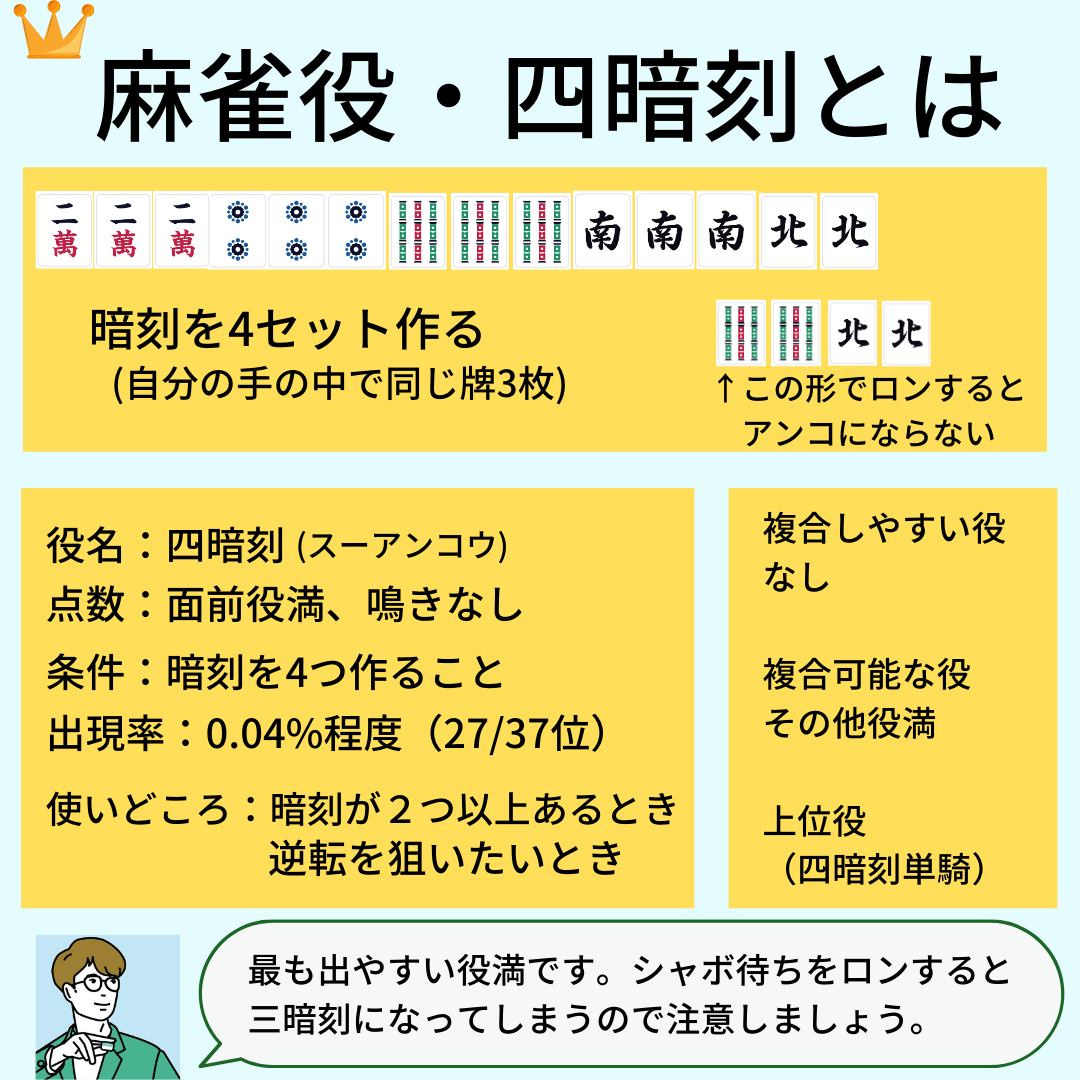

| 27 | 四暗刻 | 役満 | なし | 5.対子系 | 0.0416 | 0.183 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を4つ作る |

| 28 | 国士無双 | 役満 | なし | 3.チャンタ系 | 0.0371 | 0.237 | 13種類の1、9、字牌を全て1枚ずつ+13種のどれかをもう1枚の形を整える |

| 29 | 大三元 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.0334 | 0.0995 | 白發中の3種類を3枚ずつ集める |

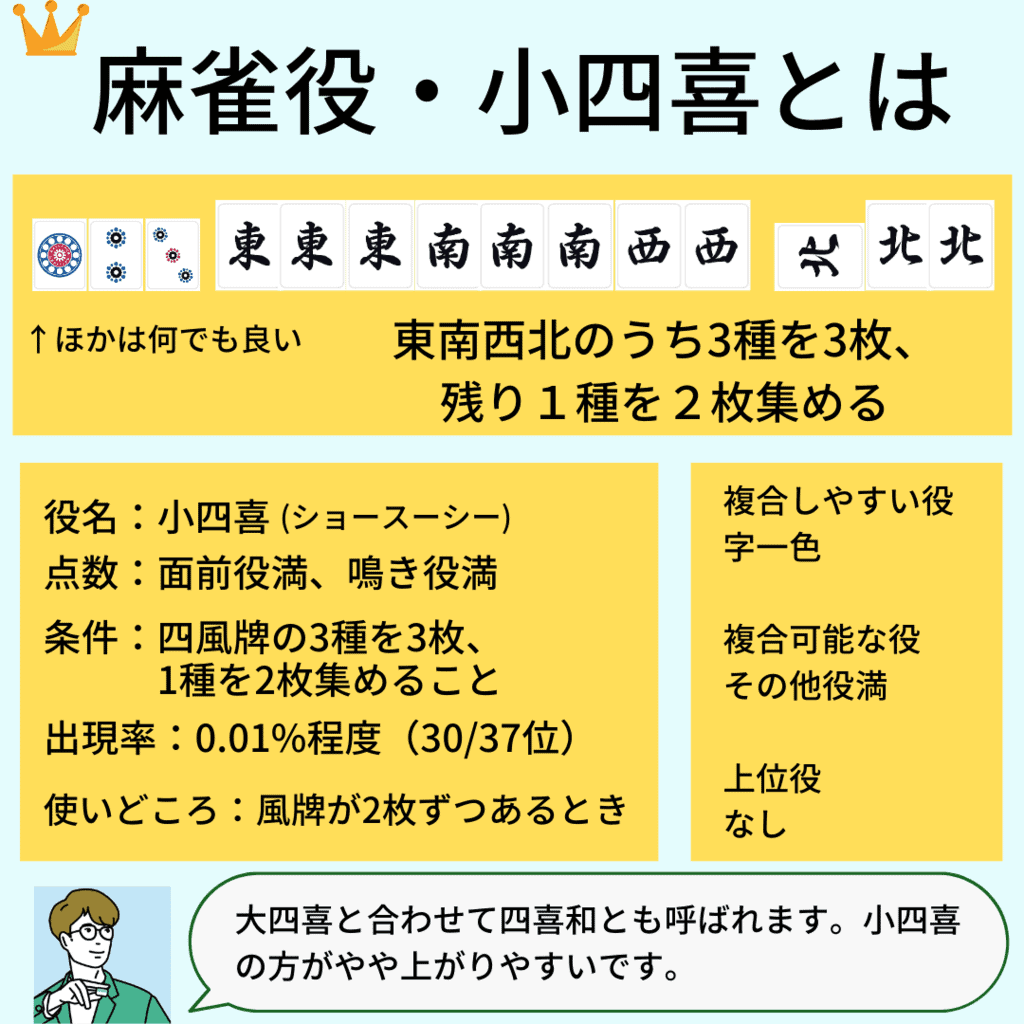

| 30 | 小四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.0105 | 0.0131 | 東南西北のうち3種類を3枚、残り1種を2枚集める |

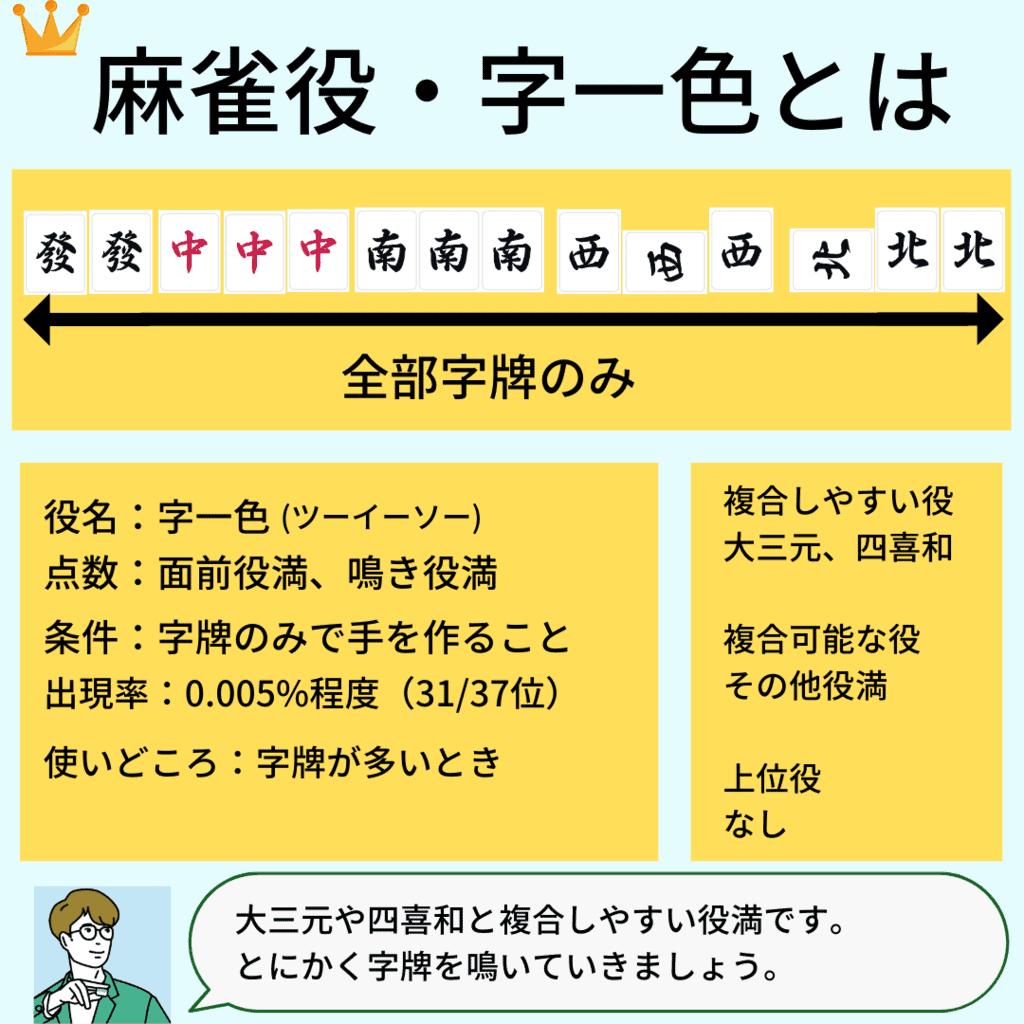

| 31 | 字一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | 0.00573 | 0.0167 | 字牌のみで手を作る |

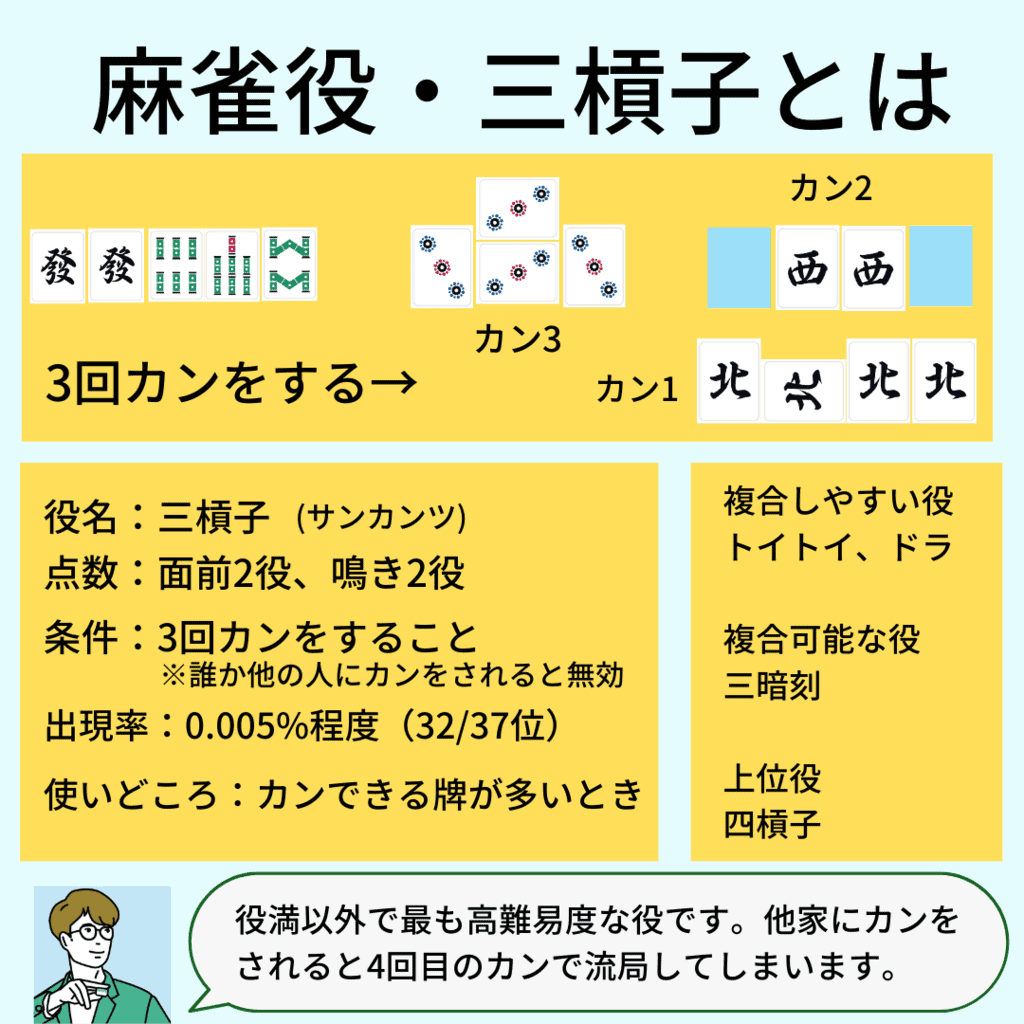

| 32 | 三槓子 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.00485 | 0.0126 | 3つのメンツがカンされたものであること |

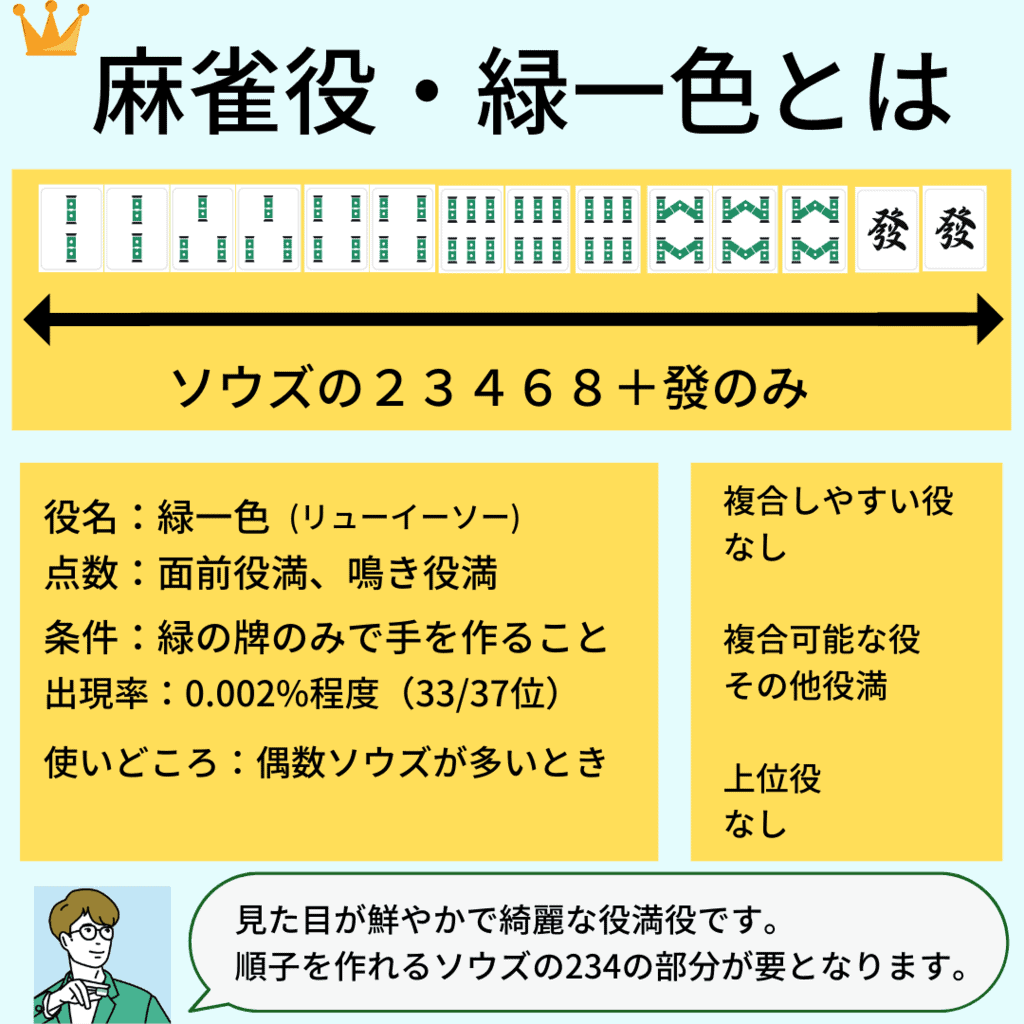

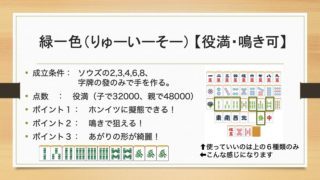

| 33 | 緑一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | 0.00178 | 0.00886 | ソウズの23468、字牌の發のみで手を作る |

| 34 | 清老頭 | 役満 | 役満 | 3.チャンタ系 | 0.00133 | 0.00655 | 1、9牌のみで手を作る |

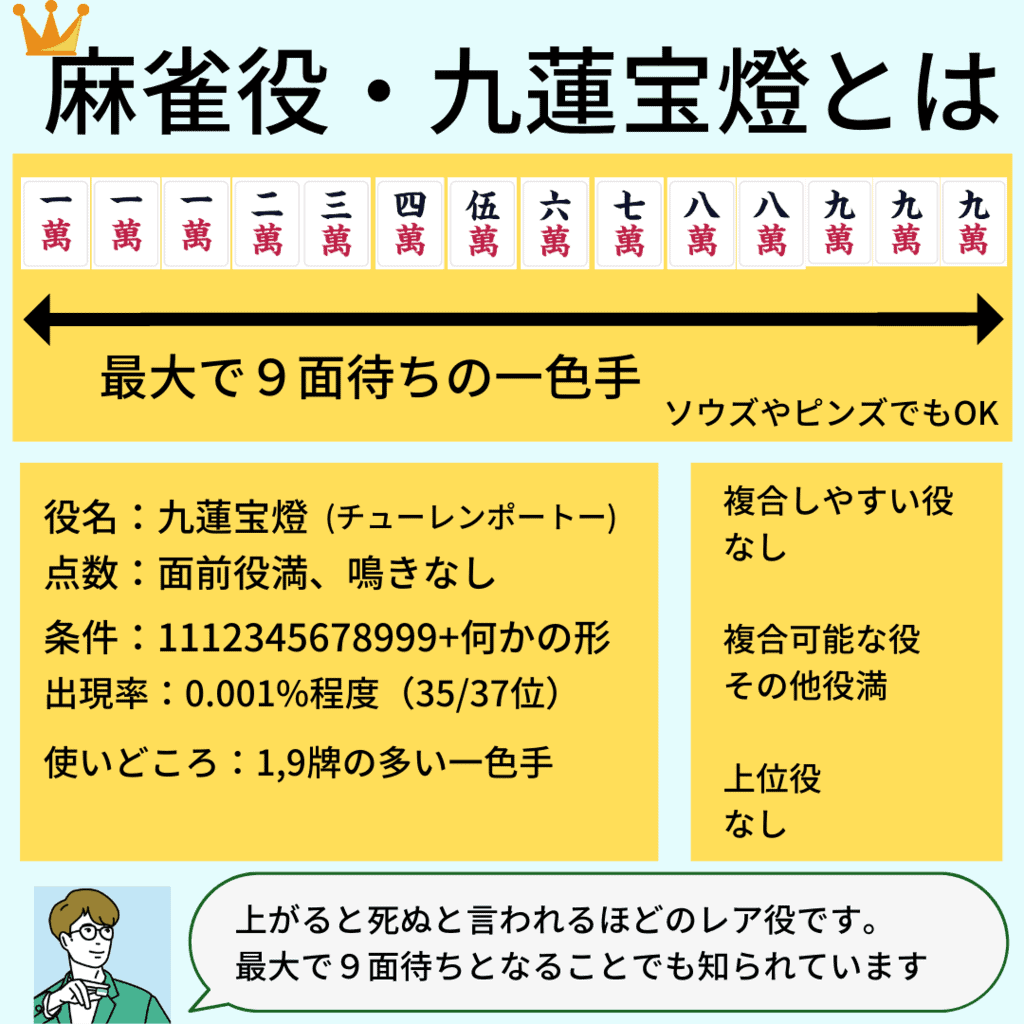

| 35 | 九蓮宝燈 | 役満 | なし | 2.染め手系 | 0.000951 | 0.00682 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで1112345678999+何か同じ色1枚の形を作る |

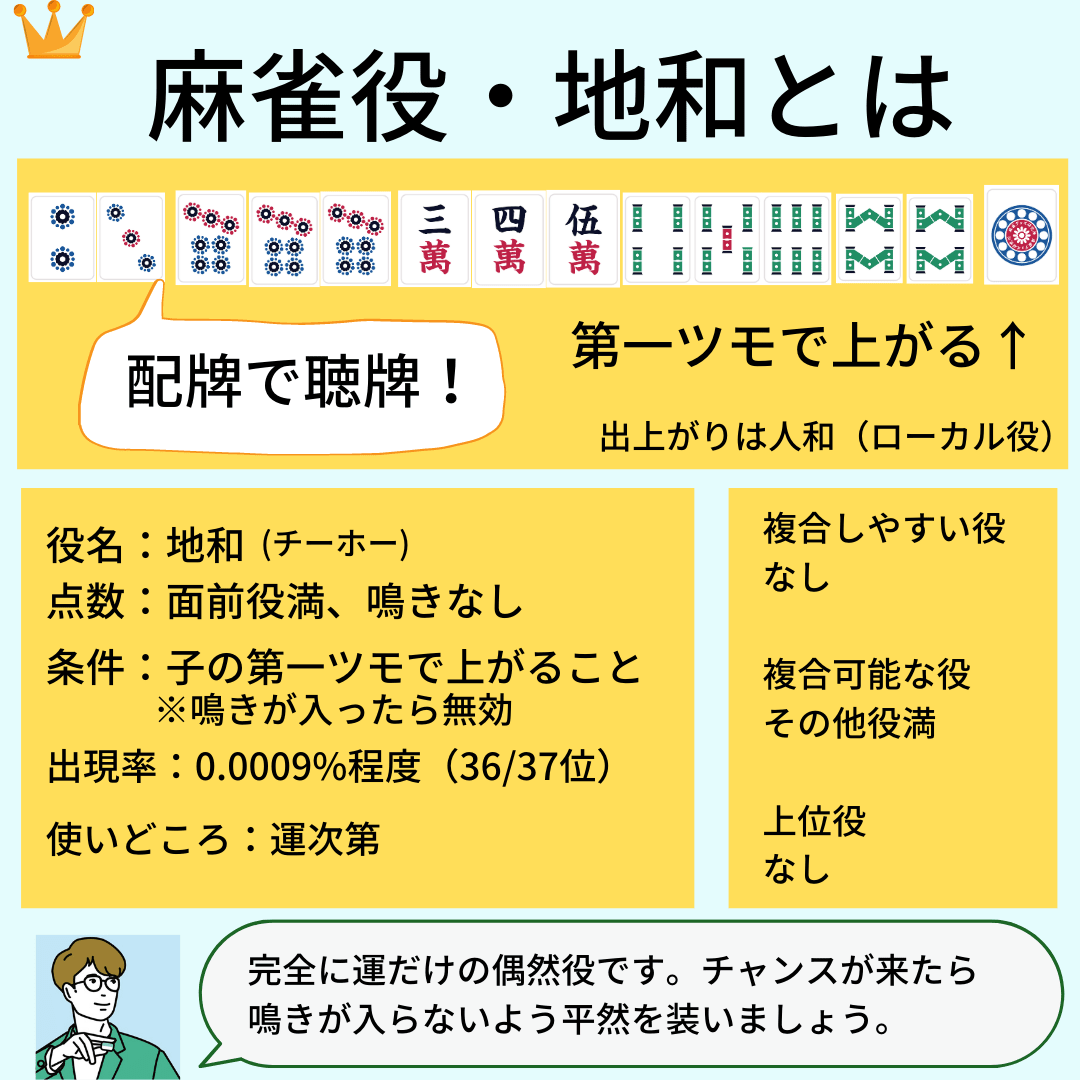

| 36 | 地和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | 0.000879 | 0.000904 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモで和了すること |

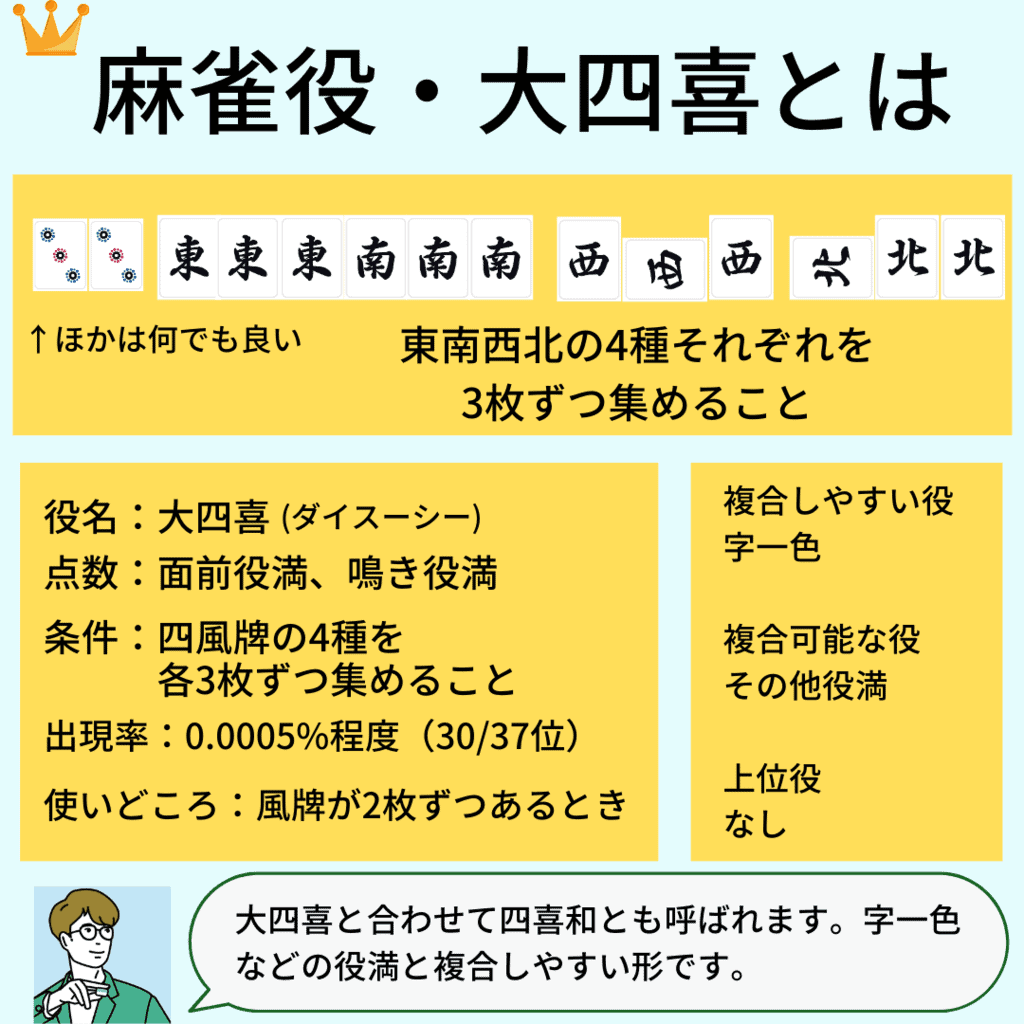

| 37 | 大四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.000525 | 0.000882 | 東南西北のうち全部を3枚ずつ集める |

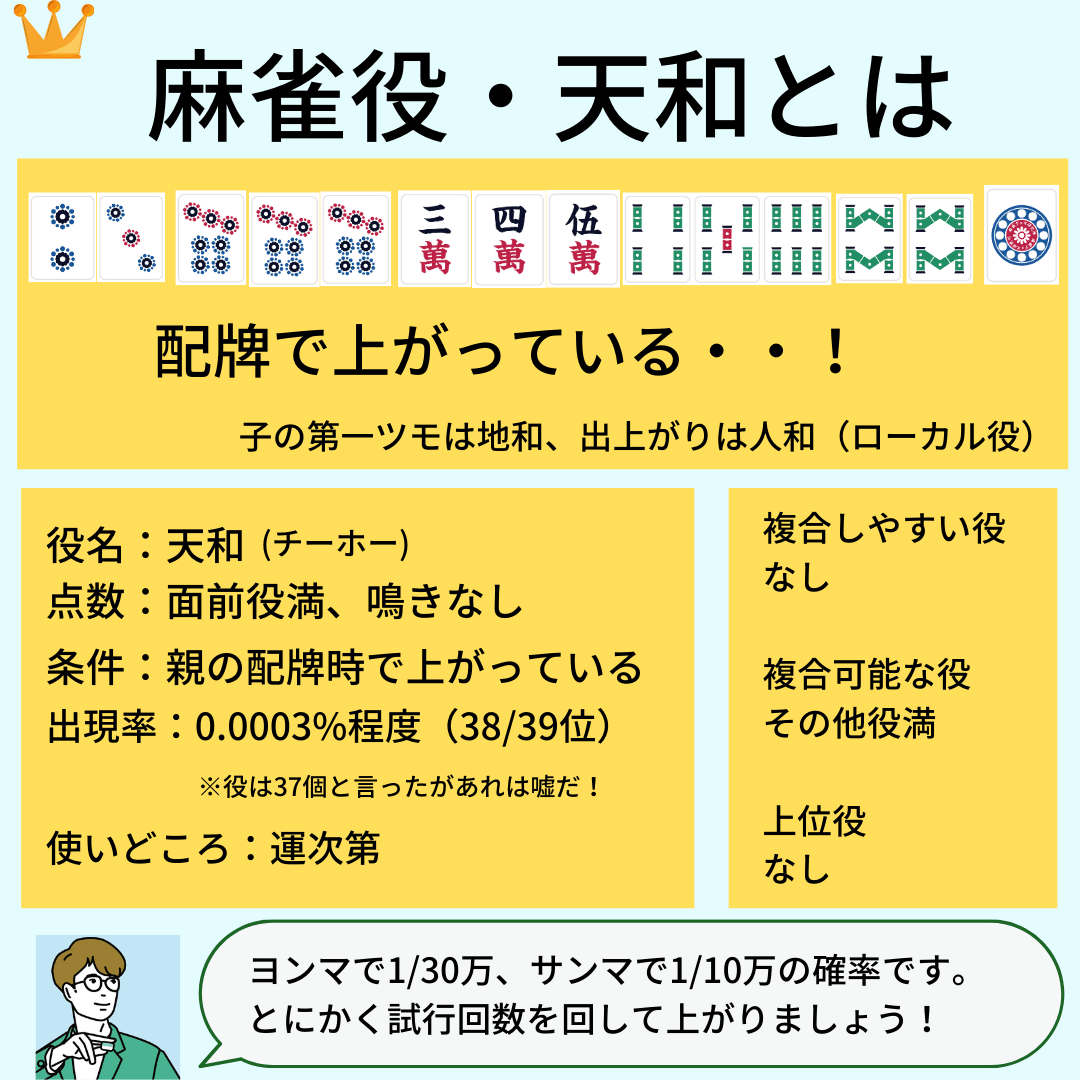

| 38 | 天和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | 0.000375 | 0.00103 | 配牌時に和了していること |

| 39 | 四槓子 | 役満 | 役満 | 5.対子系 | 0.0000109 | 0.000112 | 4つのメンツすべてがカンされたものであること |

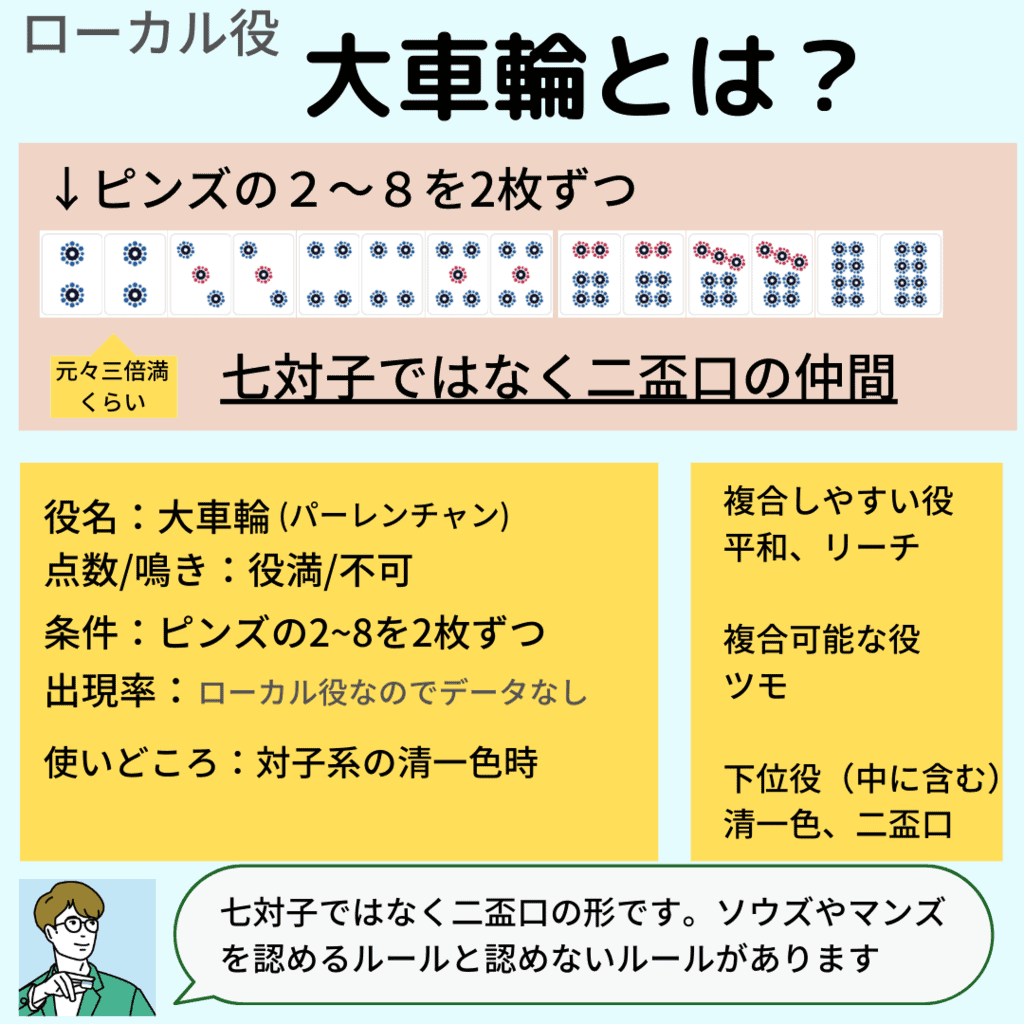

| 40 | 大車輪 | 役満 | なし | 2.染め手系 | 0(不明) | 0(不明) | ピンズで22334455667788の形を作る(ローカル役) |

| 41 | 人和 | 倍満or役満 | なし | 7.偶然役系 | 0(不明) | 0(不明) | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモをするまでにロンアガリする |

目次

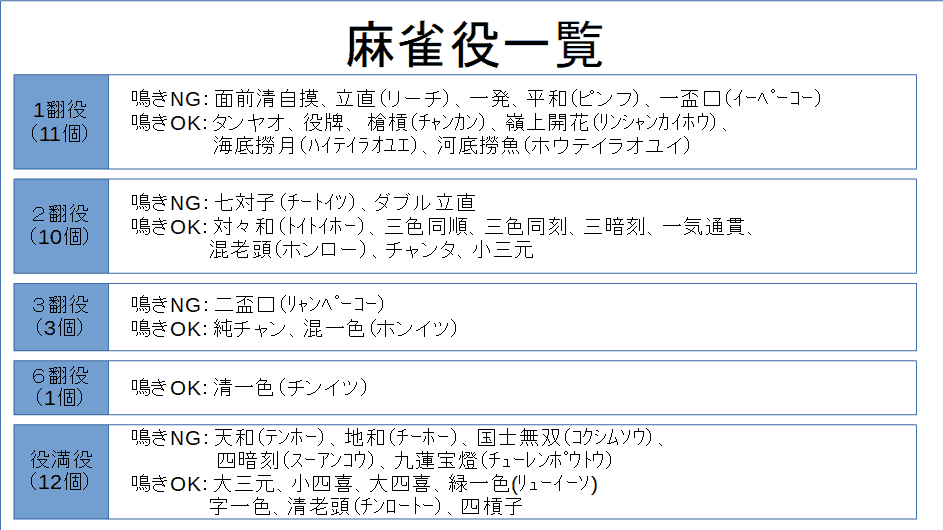

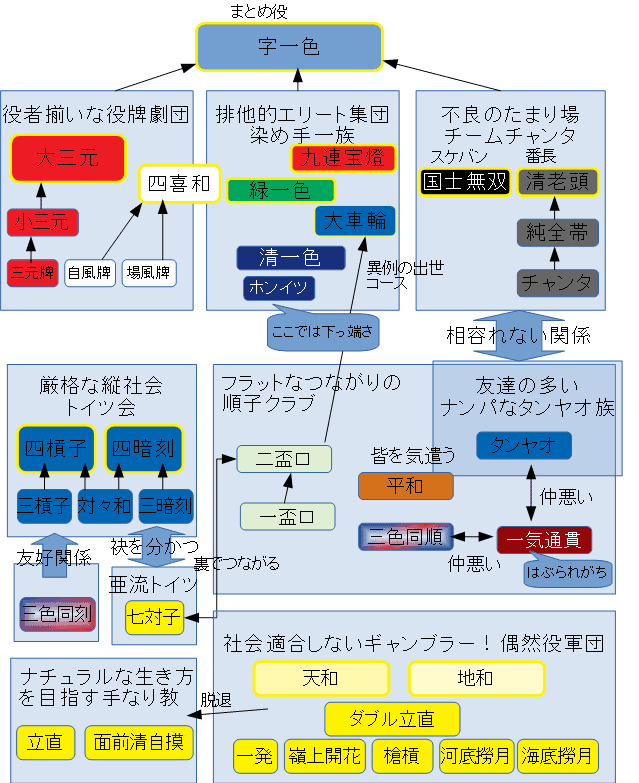

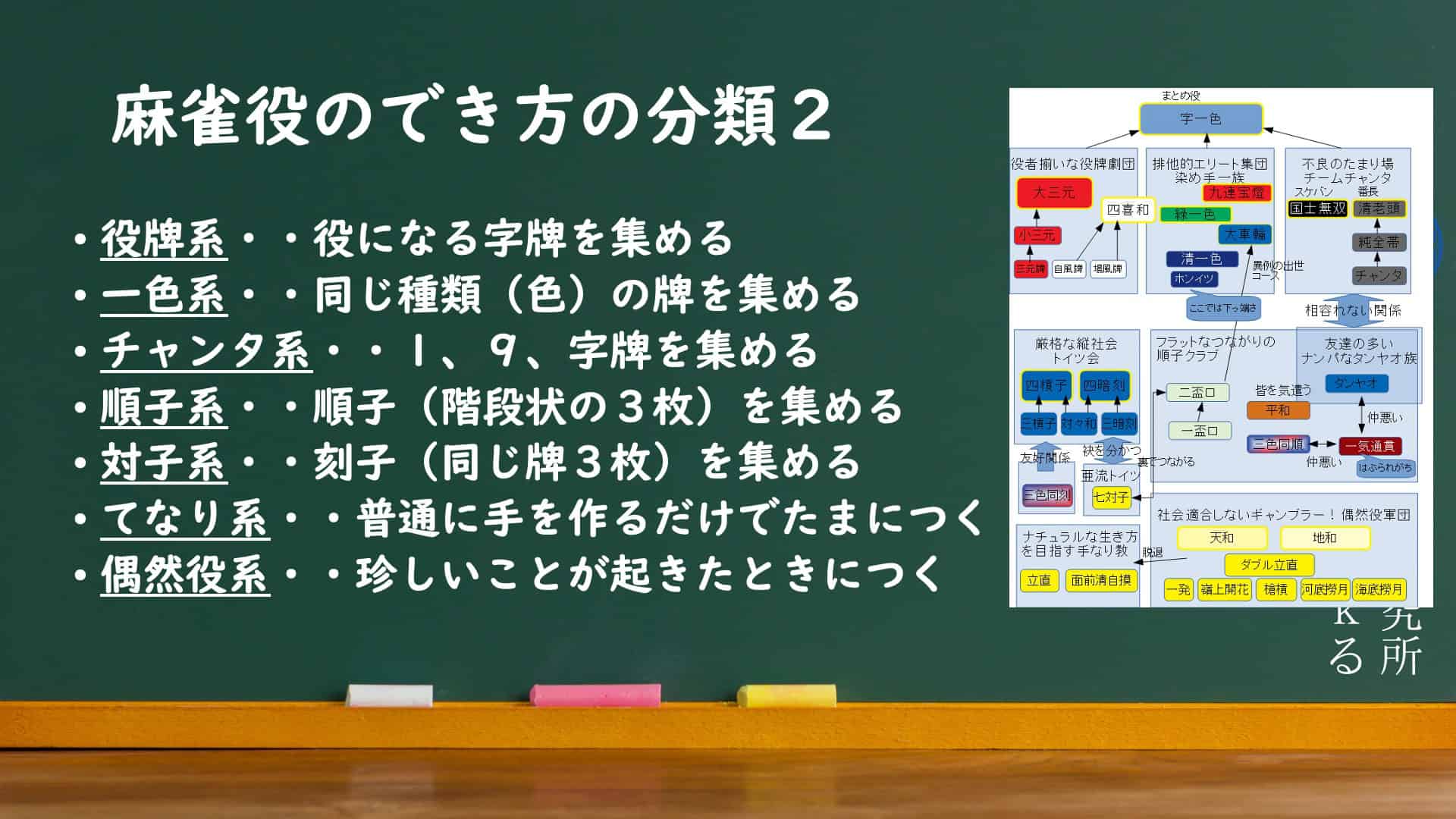

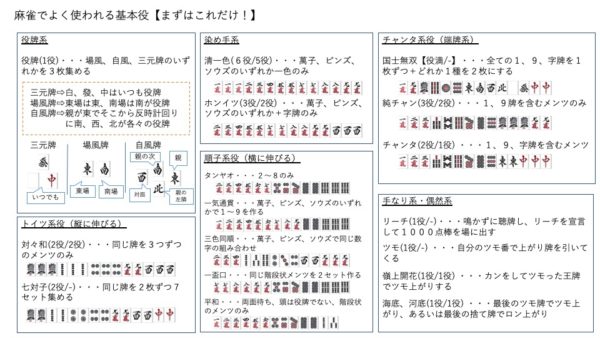

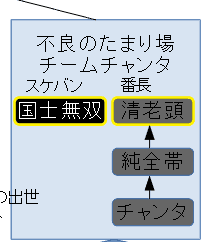

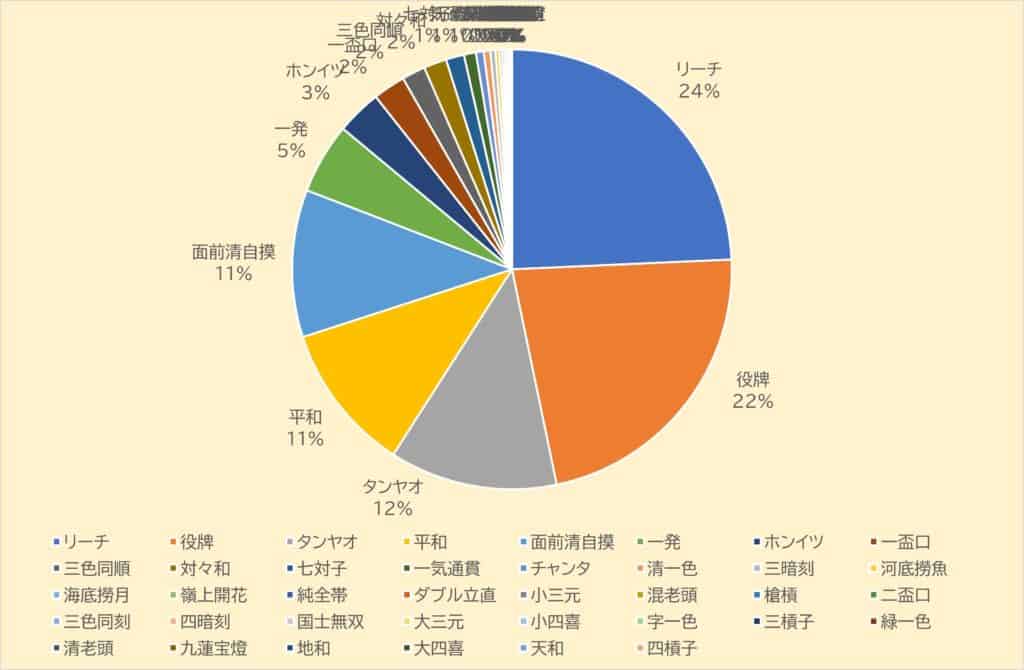

麻雀の役は大きく分けると7タイプに分類できる(相関図で示す!)

麻雀には37種類の役がありますが、役の考え方としては大きく7タイプに分類することができます。

上の図は役を7タイプに分類したものです。

主に役のでき方ごとに分けていて、

- 1.役牌を用いた役牌系、

- 2.一つの色で作った染め手系、

- 3.ヤオチュー牌で作るチャンタ系、

- 4.横のメンツで作る順子系、

- 5.縦のメンツで作るトイツ系、

- 6.面前の手なり役に付けることのできる手なり系、

- 7.一発、天和など偶発的な出来事に起因する偶然系

に分類しました。

この分け方のよいところは、

字牌が多いから字牌系の役を狙っていこう!

順子に伸びてきたけど狙える役はどれだろう・・。

というように手作りのマップ代わりに使えることと、それぞれのタイプの最高進化系である役満をイメージしやすいことです。

例えば順子系の平和手が役牌系の大三元になることはないですが、七対子が二盃口になり、それが大車輪に伸びるようなことは稀にあり得ます。

ただ上の図はざっくりしているので、実際に使用するとき用に

- 役の簡単な解説と牌事例付きの相関図

- 配牌からどの役を狙うかのコース分け記事

も作りました。

.jpg)

コース分け記事↓

>>配牌別、手の作り方・進め方解説!手なりでリーチか鳴きでいくかのコース分け全6種

以下ではそれぞれのタイプについて説明していきます。

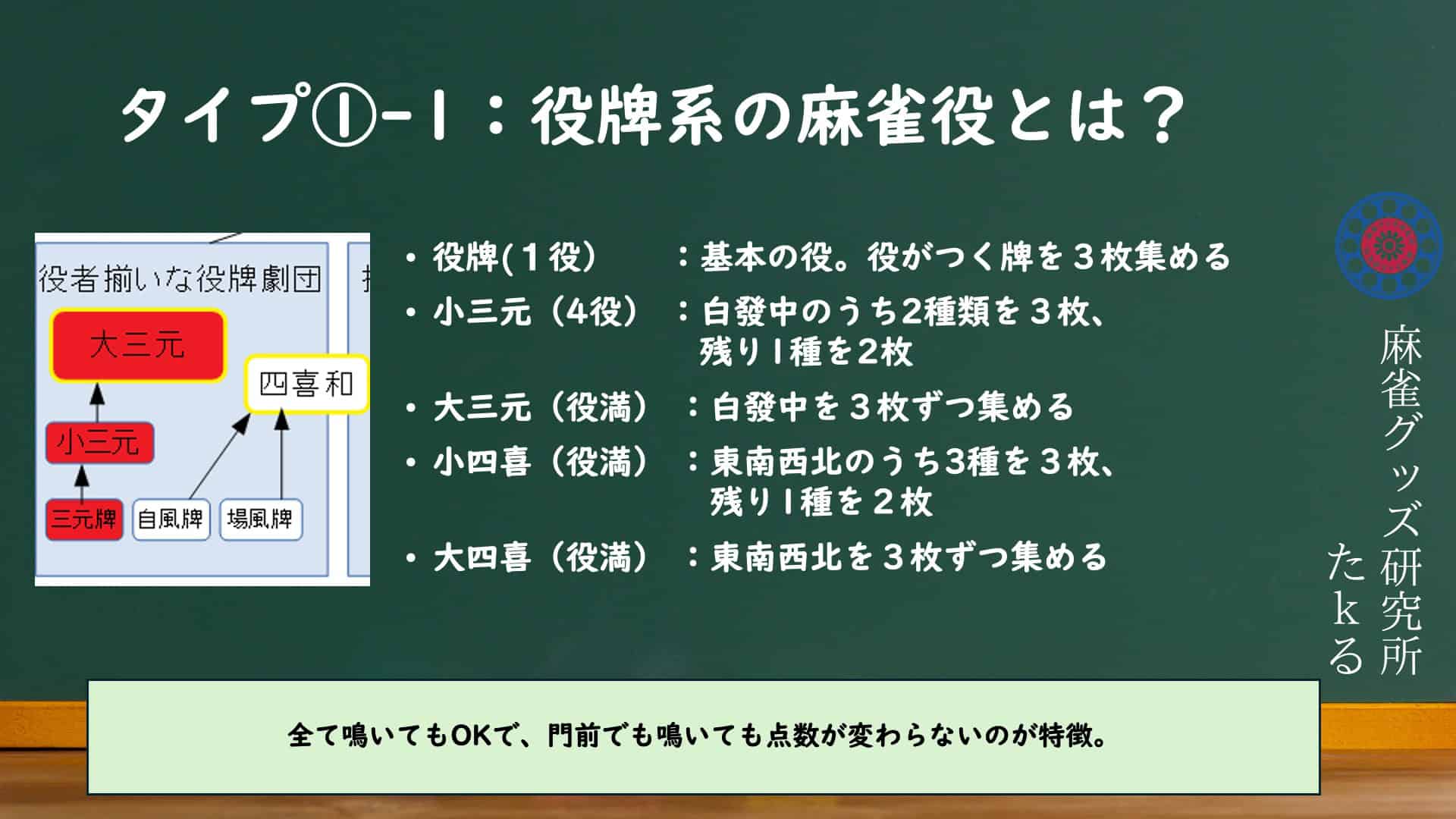

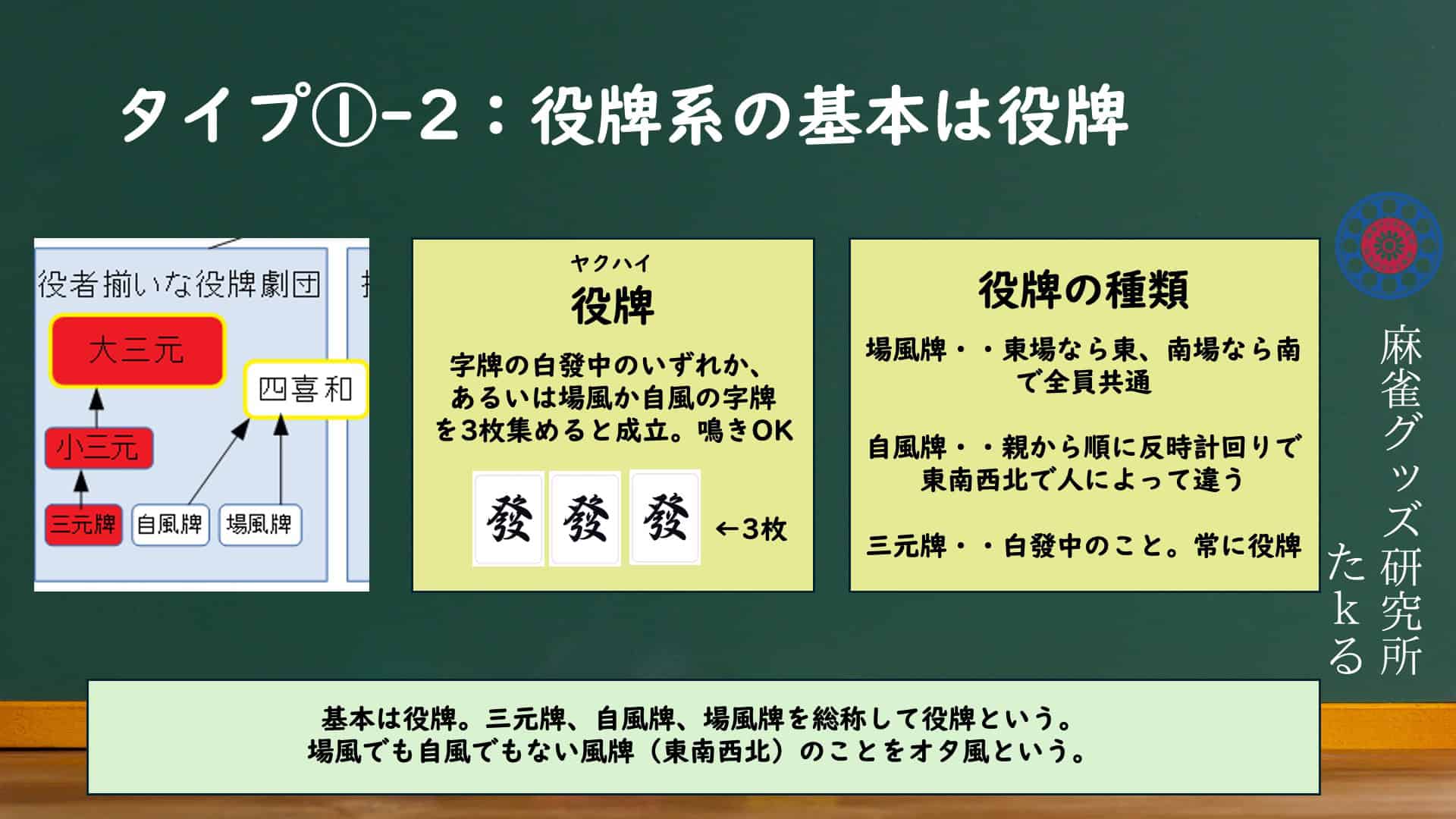

役タイプ1:役者ぞろいの役牌劇団

まずは、役牌系のタイプから紹介していきます。

役牌系の基本形は役の付く牌をメンツにすることです。

鳴いてもOKで、とにかく役牌を3枚集めることで役が付くという役者だのみな個人技重視のグループです。

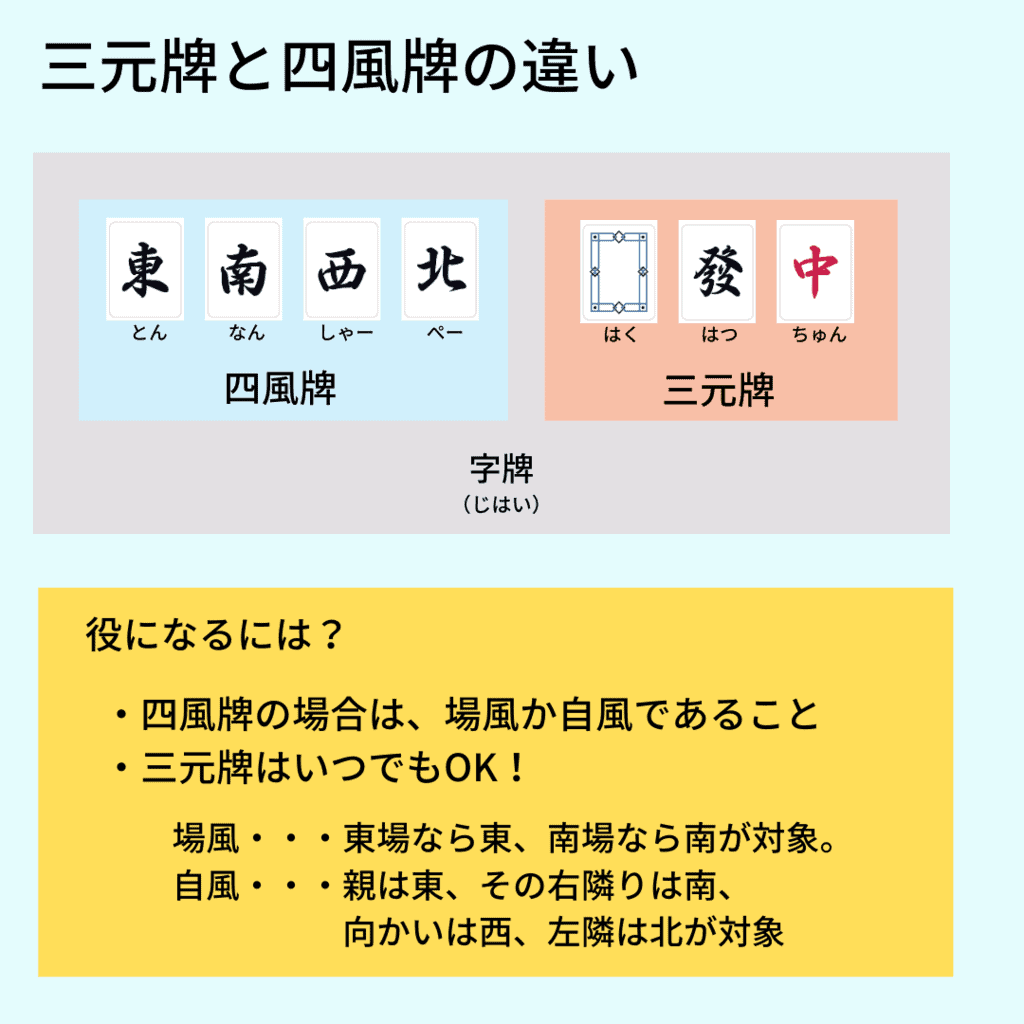

ポイントとしては風牌(東、南、西、北)と三元牌(白、發、中)でそれぞれ同じグループを全部集めると一気にパワーアップするという点。

小三元は4役、大三元と四喜和(小四喜と大四喜の総称)は役満です。

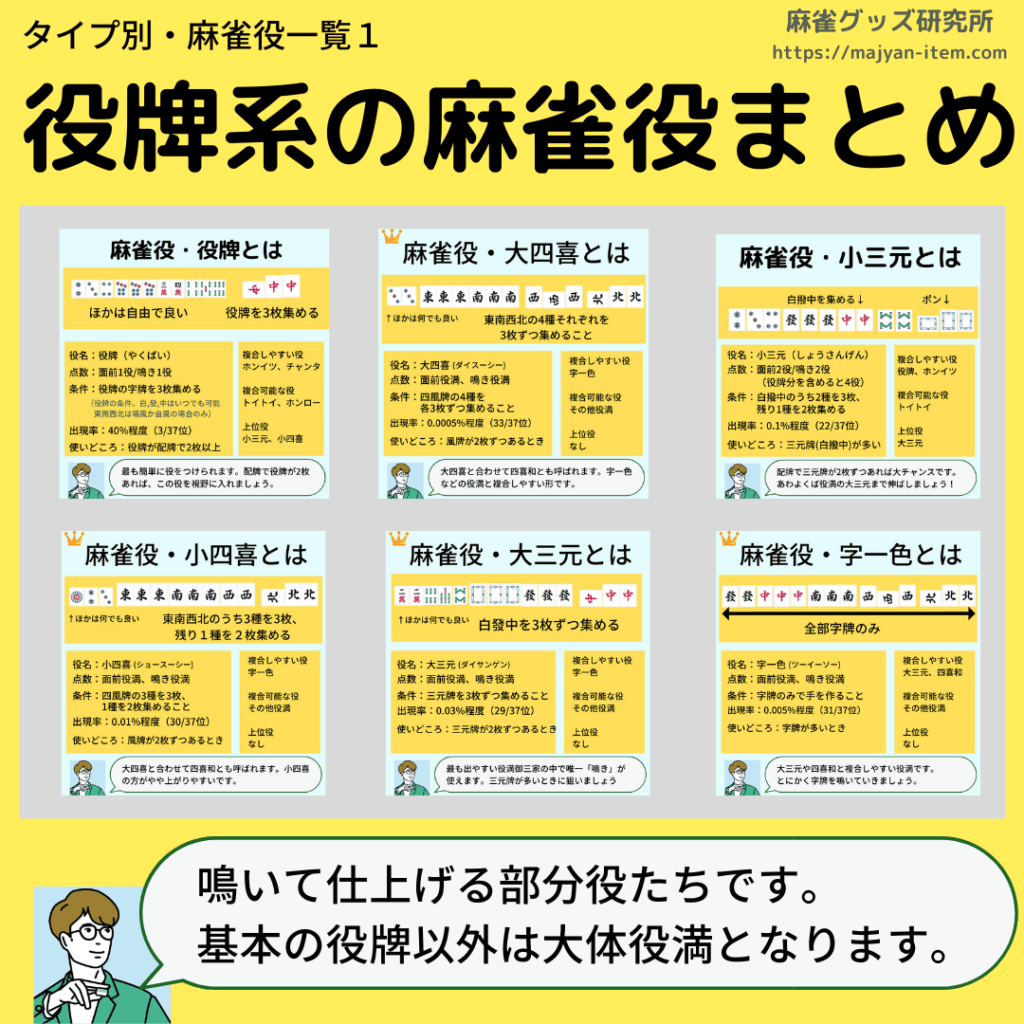

役牌系の役一覧!全5種類の成立条件

では続いて役牌系の役一覧です。

役牌系の役の一覧は以下の通り。※リンクは詳しい役解説に飛びます

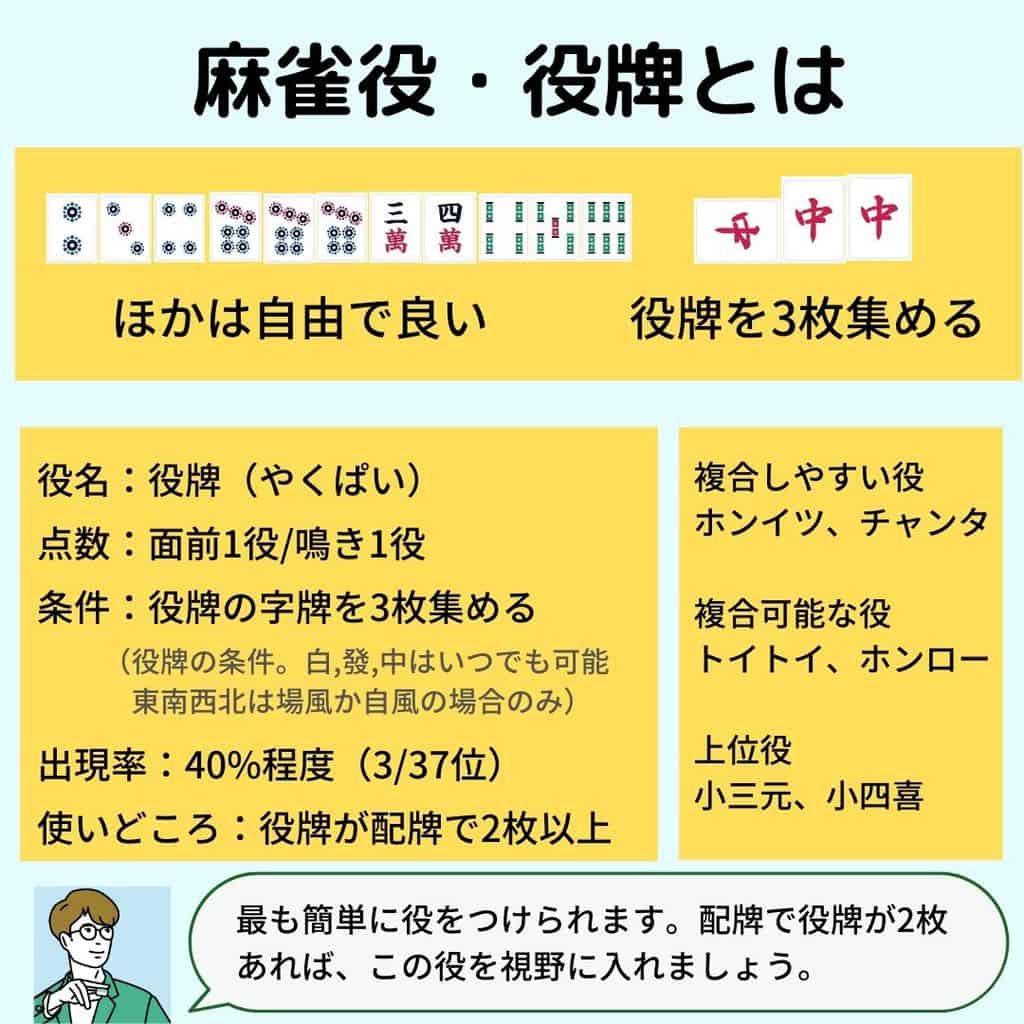

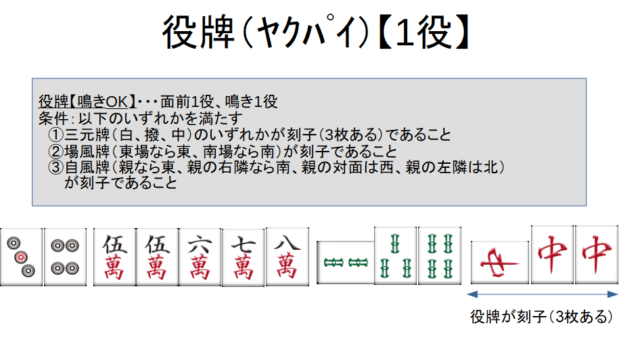

役牌系の基本は役牌

ではそんな役牌系の詳しい特徴を解説していきます。

まず役牌系の基本は「役牌」です。

この役は、手牌の一部分だけで役を確定できる(部分役)ため、とにかく役のスピードが速いのが特徴です。

役牌は特急券と呼ばれることもあるスピード感のある役として知られており、逃げ切りたいときや、相手の手を潰したい時に有効であると言えます。

ただどの牌が役牌で、どの字牌がそう出ないのか、みたいなところはやや分かりにくいので、初心者のうちはとっつきづいらかも。

その辺の話は以下にまとめたので疑問な方は参考にしてください。

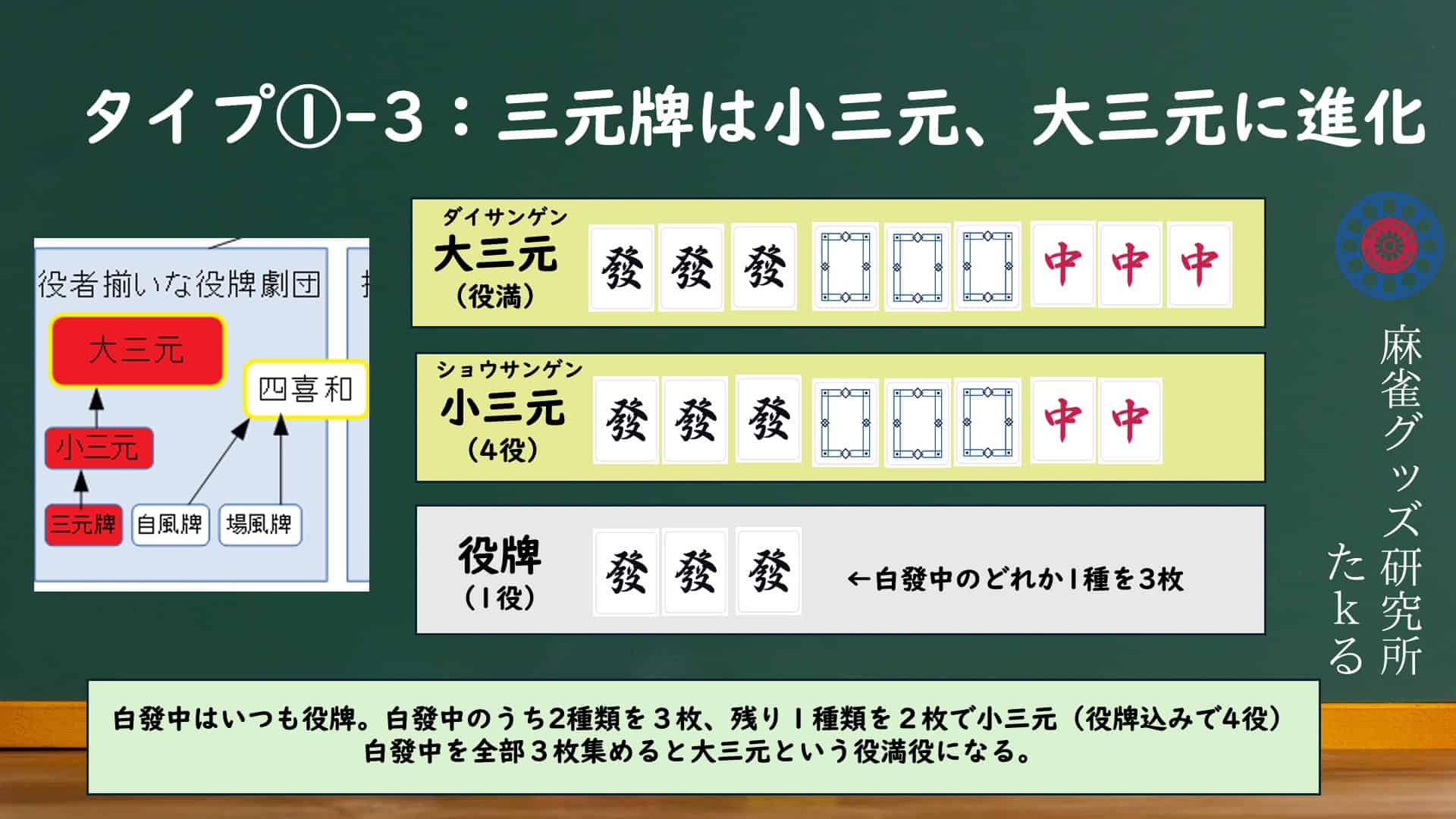

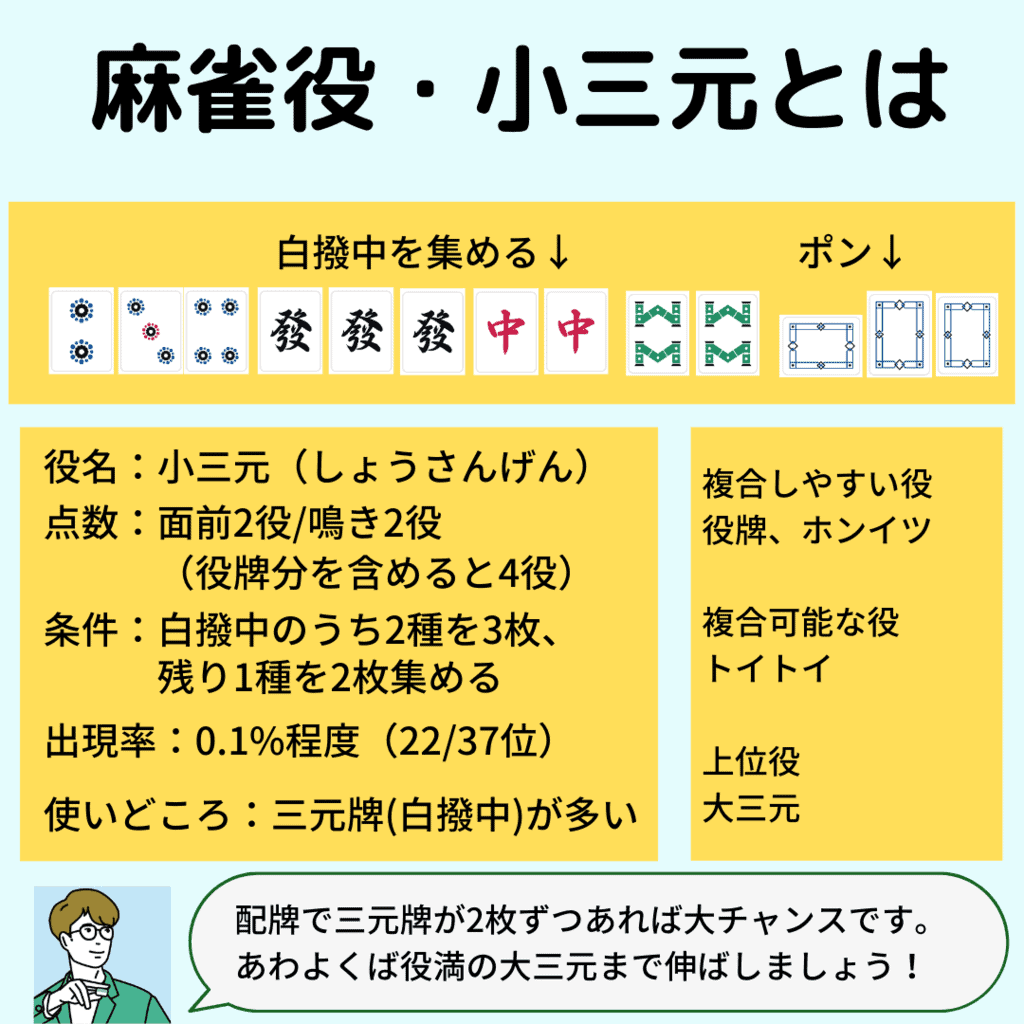

三元牌から小三元、大三元へ進化

白發中の三元牌についてですが、これは3種類のうち2種類を3枚、残り1種類を2枚集めることで小三元に進化します。

小三元は三元牌の役牌2役分を含めて4役となります。

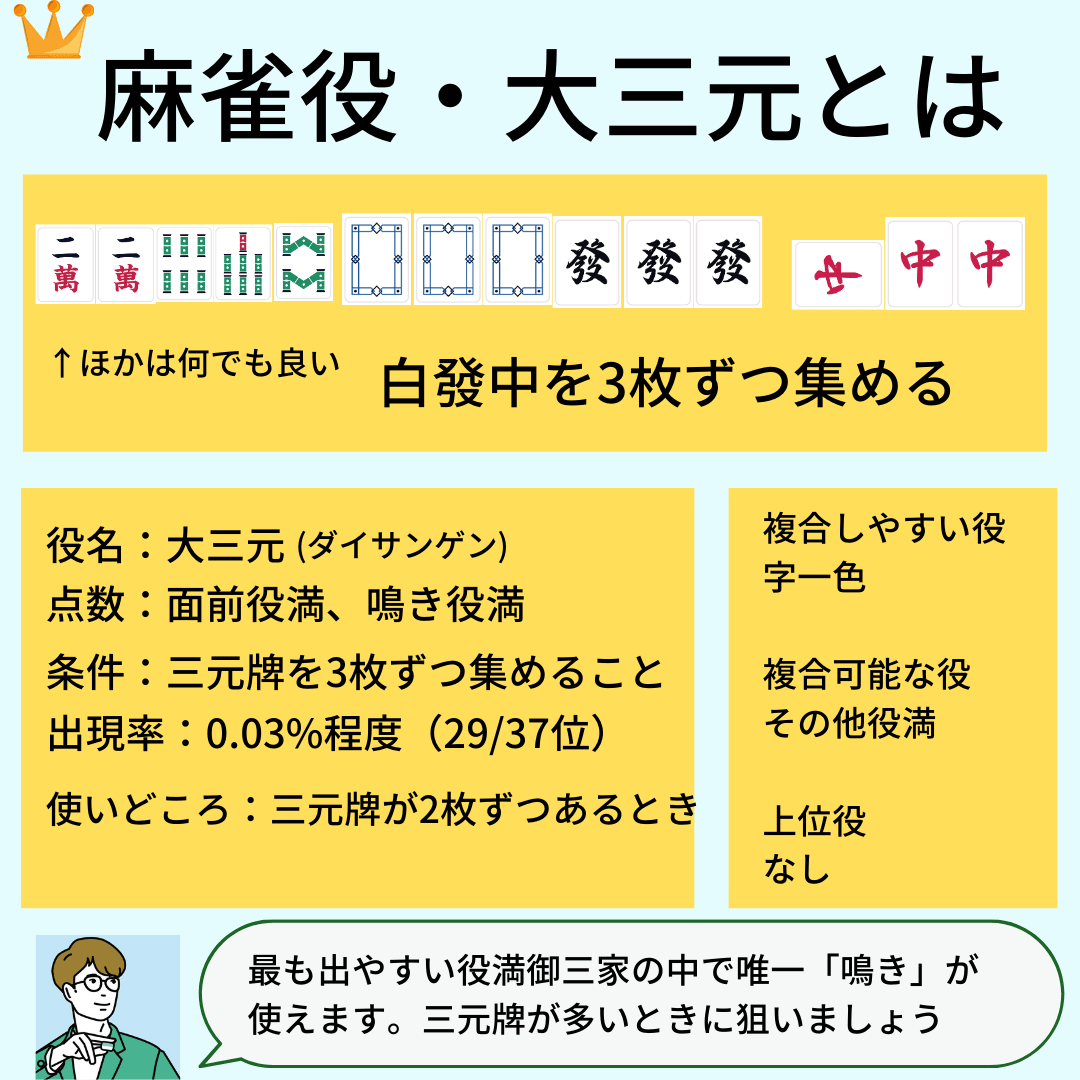

また、さらにもう1枚集めて、三元牌3種類をそれぞれ3枚ずつ集めると、大三元という役満になります。

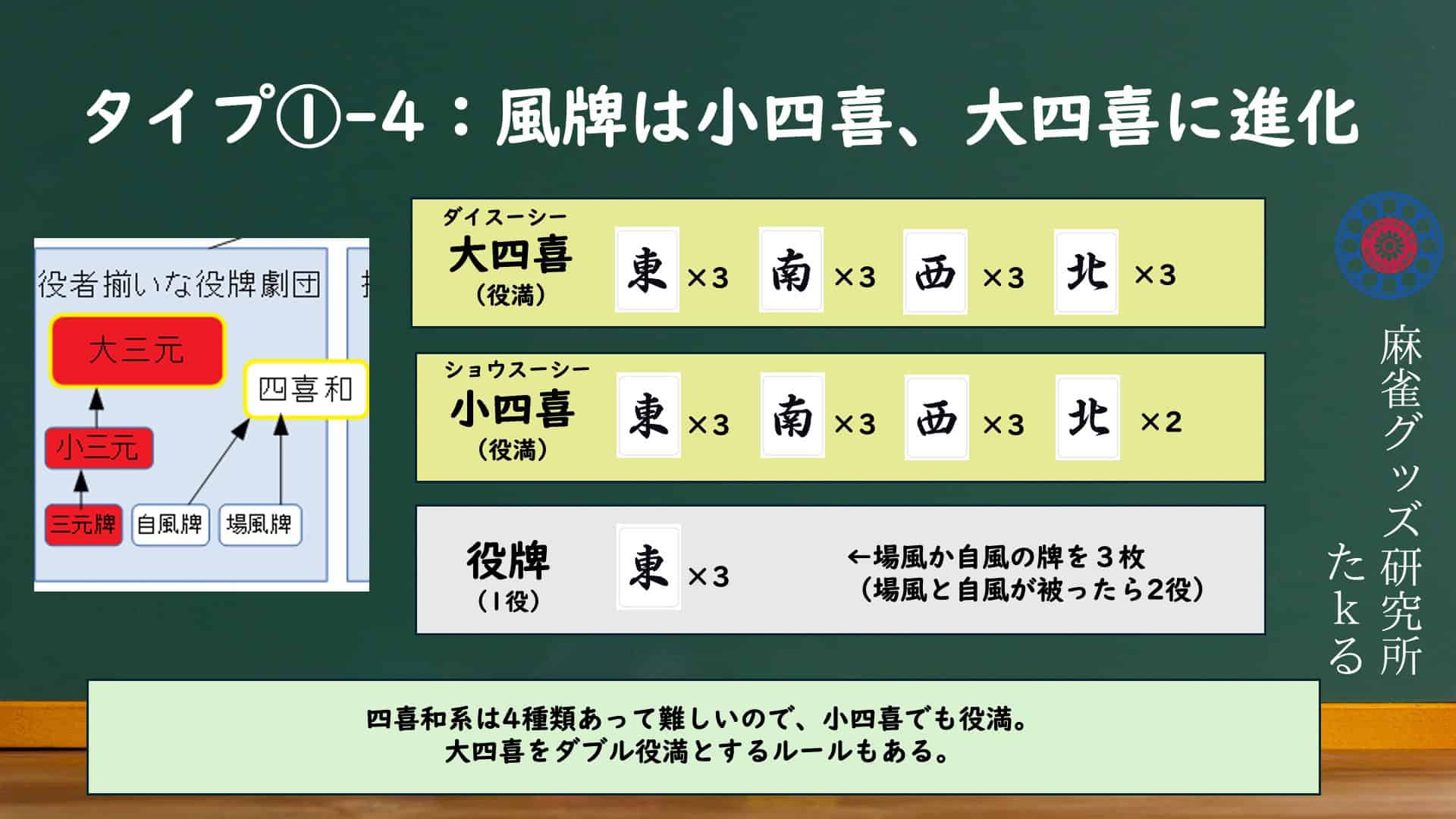

四風牌は小四喜、大四喜へ進化

続いては東南西北の風牌の進化系です。

こちらは4種類のうち3種類を3枚、残り1種類を2枚集めた場合に小四喜という役満になります。

三元牌の場合は3種類だったので4役でしたが、風牌の場合は4種類なので役満となっています。

また、もし、4種類とも3枚ずつ集めた場合は大四喜となり、こちらも役満となります。

大四喜をダブル役満とするルールもあります。

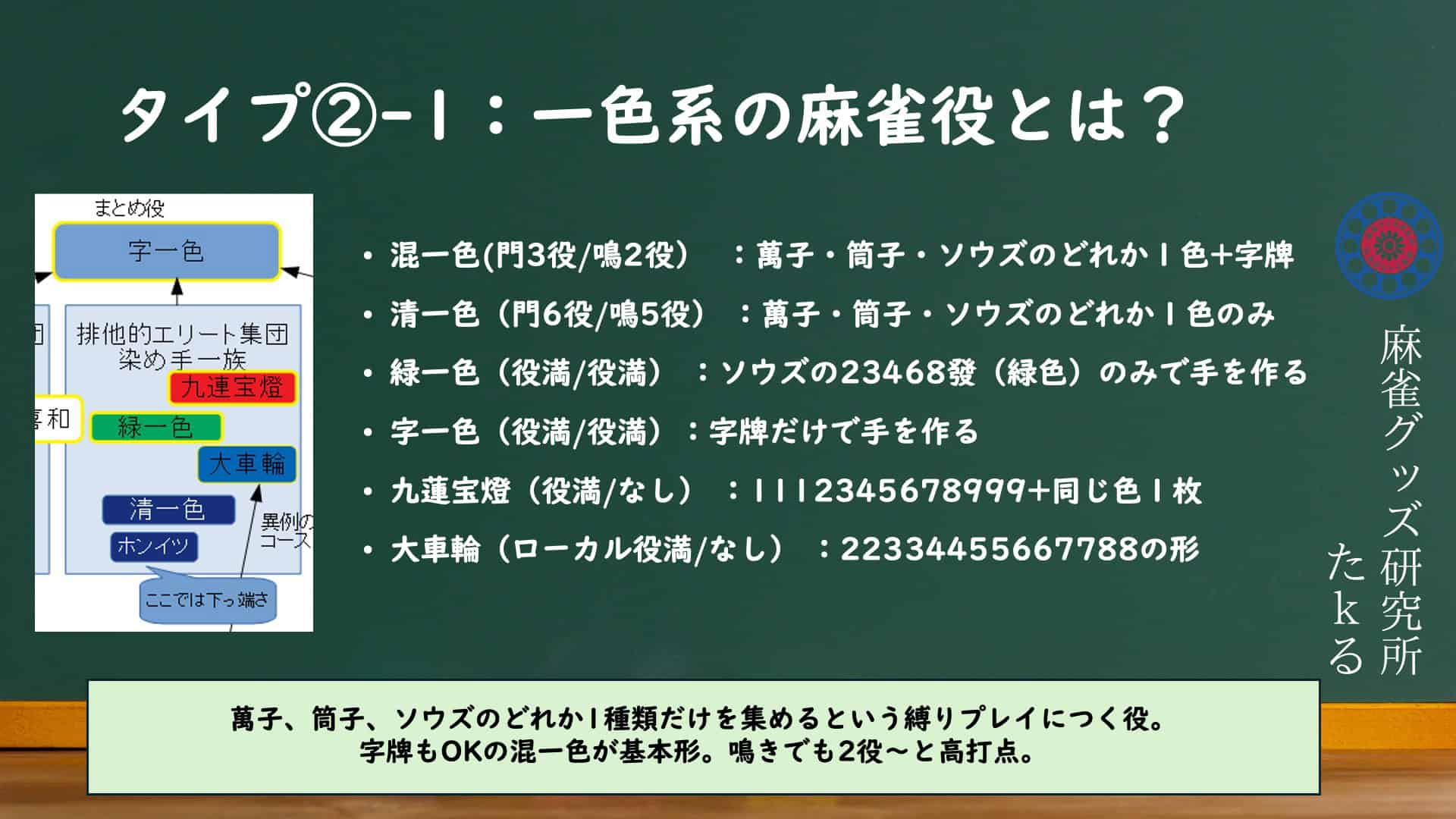

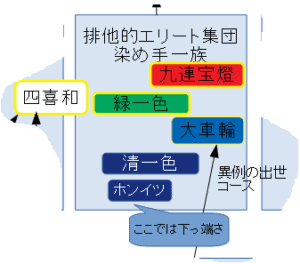

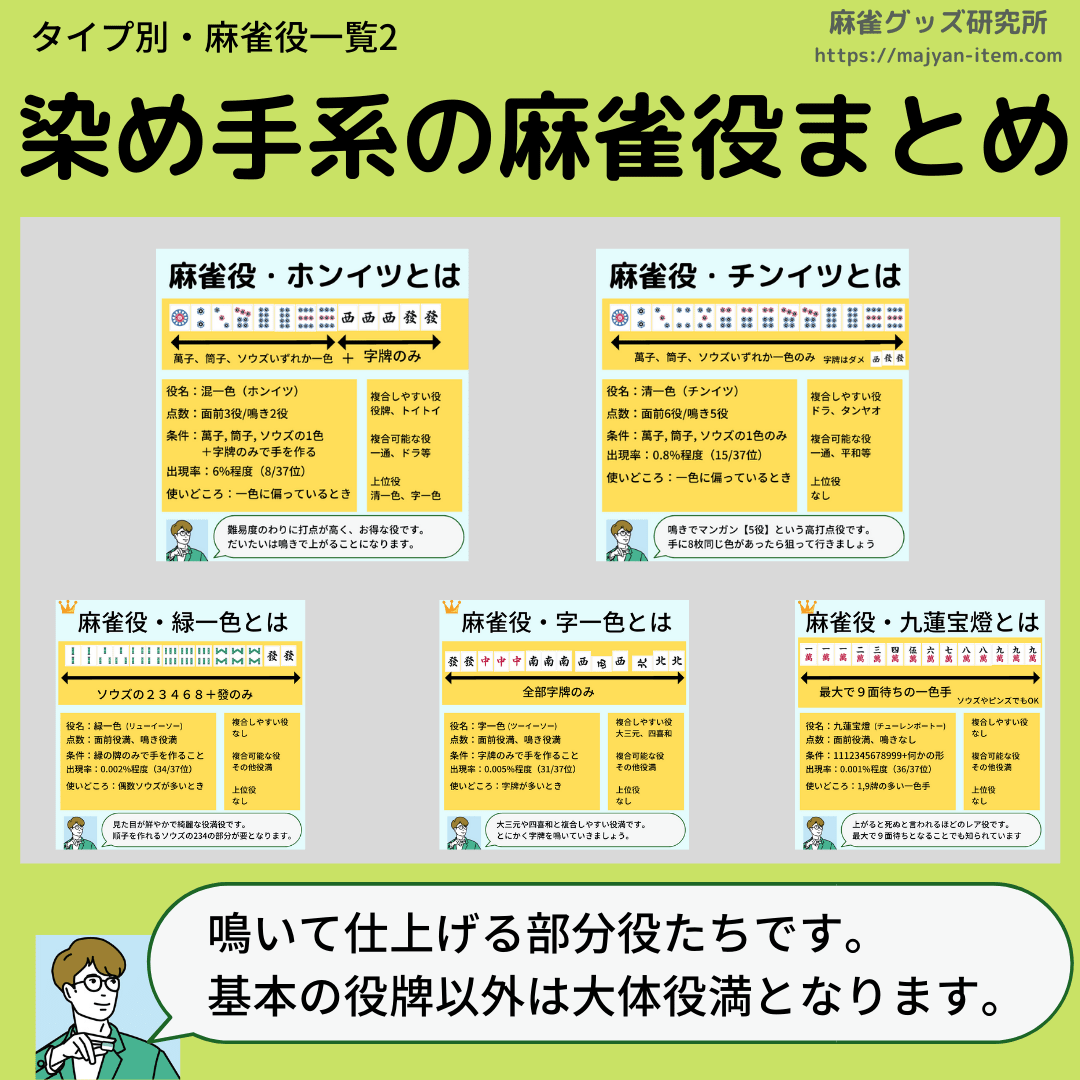

役タイプ2:排他的なエリート染手一族

続いては染め手系について説明していきます。

麻雀には字牌を除くと、萬子、筒子、ソウズの3色がありますが、そのうち一色で作った手を一色手といいます。

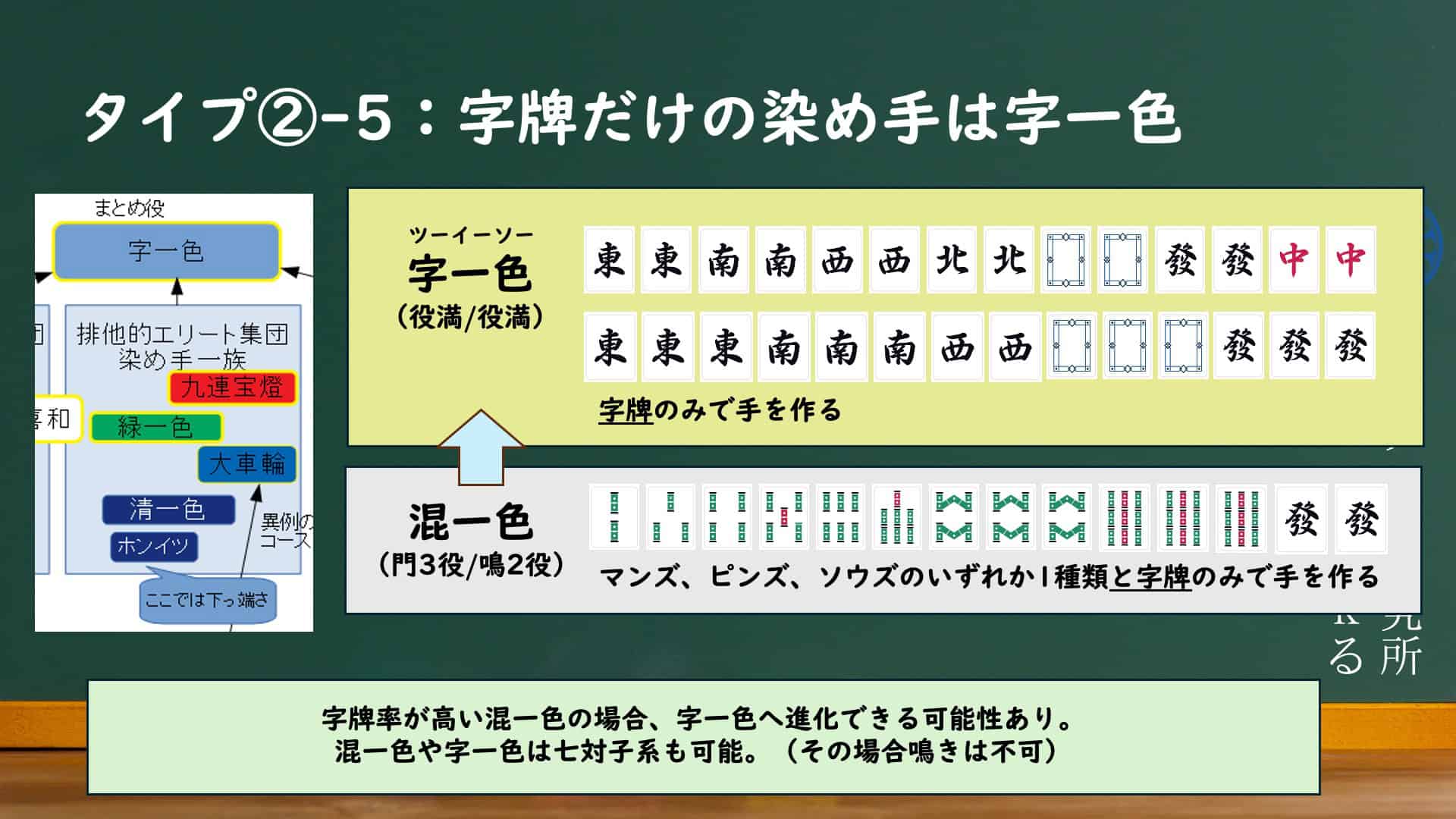

大きく分けると、字牌+一色で作ったホンイツ、字牌を含まない一色手を清一色に分かれていて、混じり気(字牌)のない清一色の方が高打点となります。

染め手系の役一覧!全6種類の成立条件

ではそんな染め手系の役たちを紹介していきます。

染め手系の役の一覧は以下の通りです。※リンクは役の詳細な説明に飛びます

最低でも3役(鳴き2役)という高打点集団です。

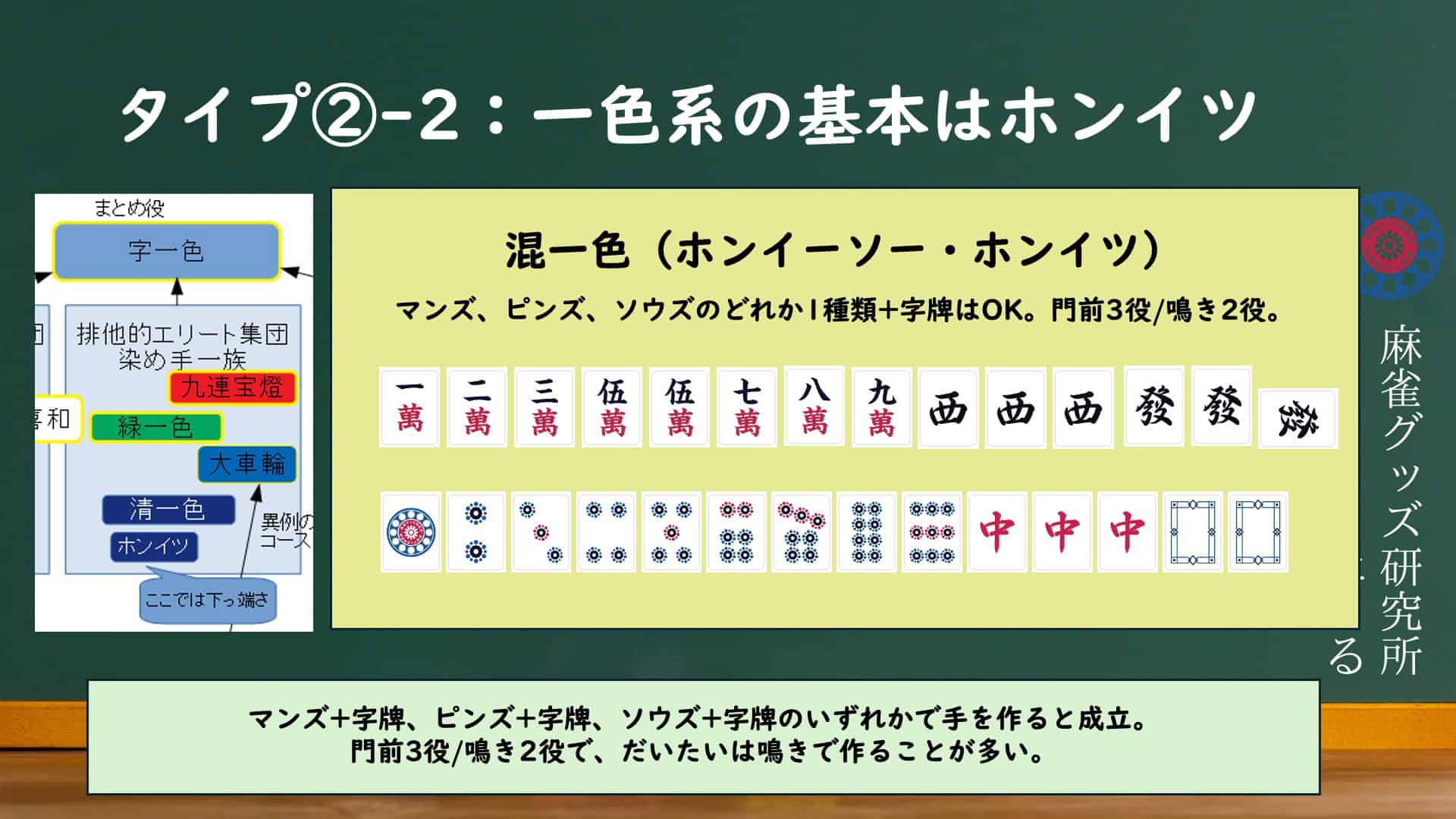

染め手の基本は混一色

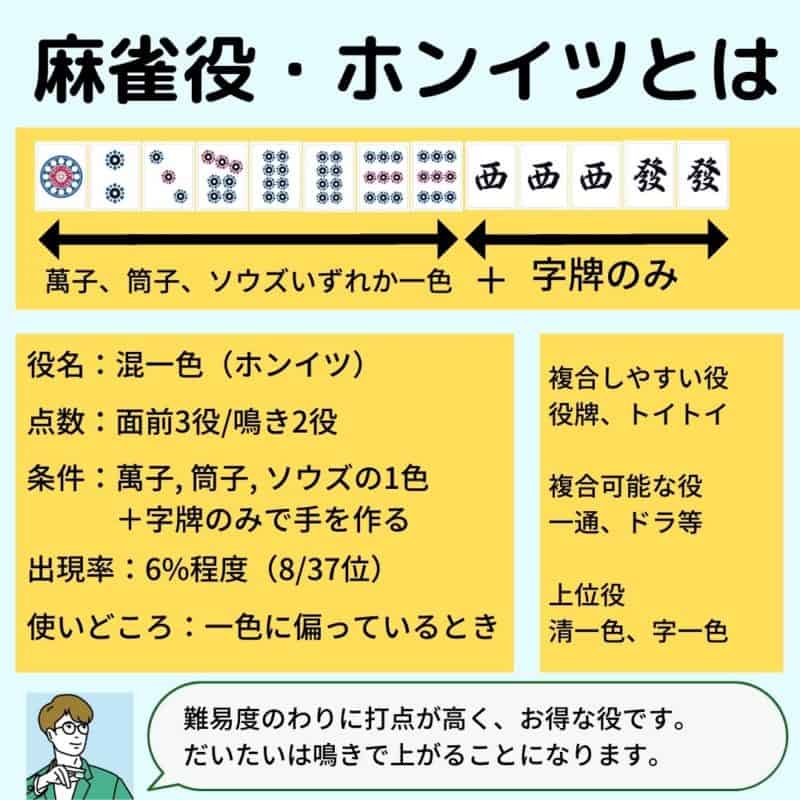

そんな一色系の基本役は「混一色(ホンイツ)」です。

ホンイツは、マンズ、ピンズ、ソウズのどれか1種類+字牌だけで手を作った場合に成立します。

門前で3役、鳴きで2役。大体は鳴きでアガることになります。門前で作ったホンイツのことをメンホンと言います。

非常に強い役なので確実にマスターしましょう。

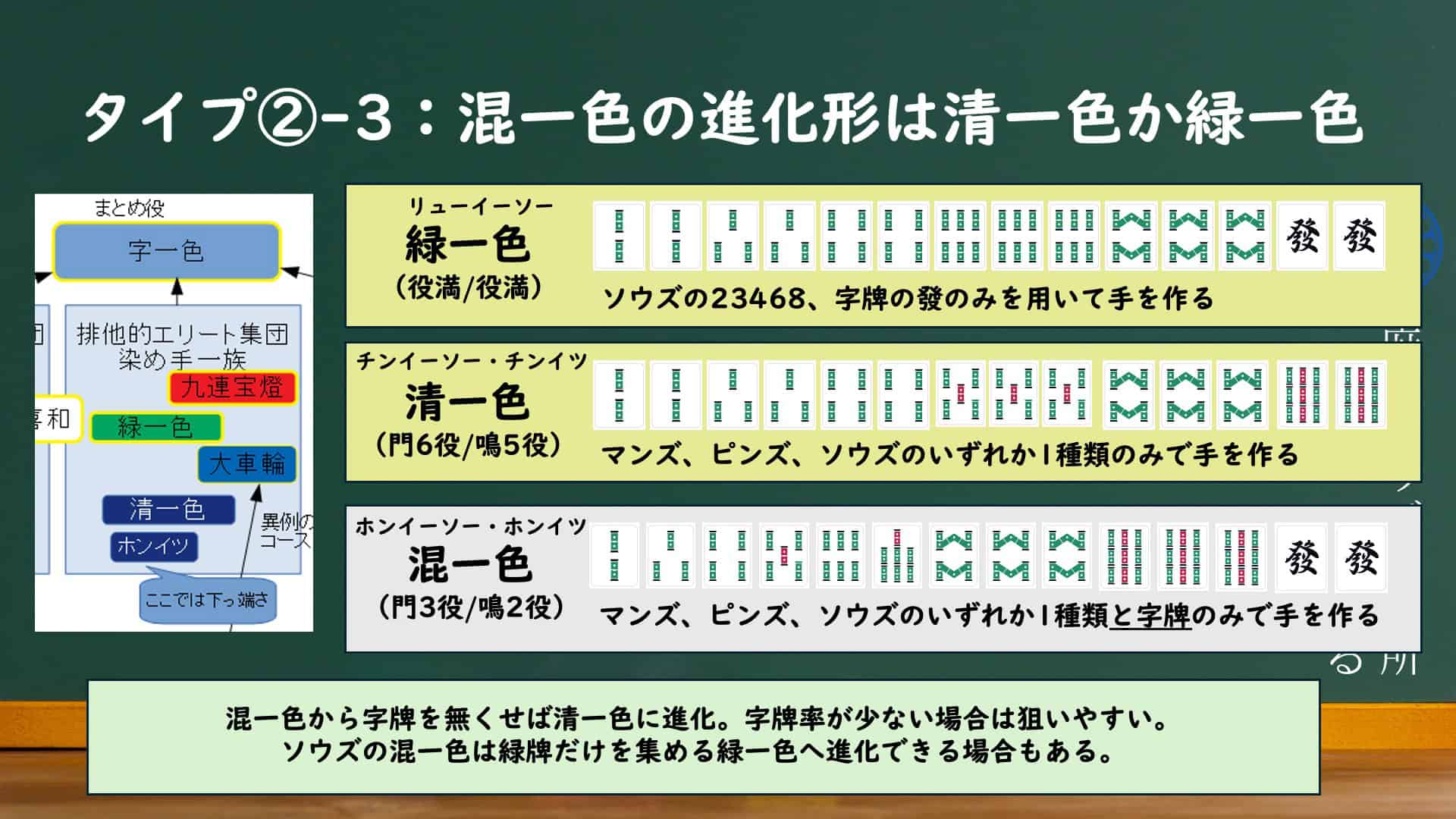

混一色から清一色、緑一色へ進化

続いてホンイツからの進化系を紹介します。

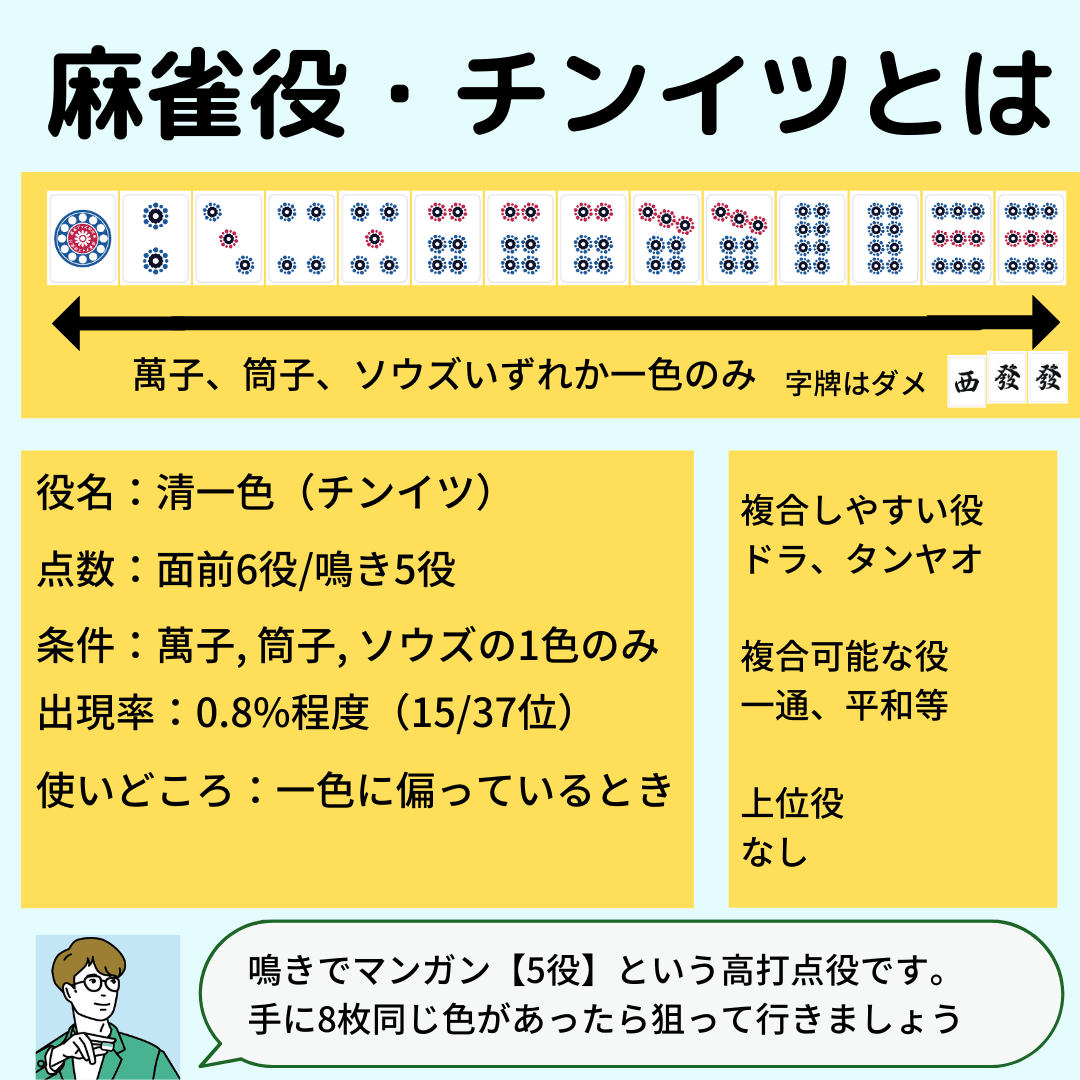

まずは正統進化系として、字牌なしでホンイツを作った場合は清一色という役になります。

こちらは門前で6役、鳴きでも5役と、役満を除くと最高打点の役です。

字牌が少ない混一色の場合は字牌を落として清一色に進むのもおすすめです。

また、もう1つの進化系として、ソウズのホンイツからは緑一色に進めることもあります。

緑一色は緑色の牌だけで作ったら成立というアメリカ由来の役です。具体的にはソウズの23468、字牌の發が対象です。

234の部分は順子を作れるのでこの部分で如何にメンツを作るかがポイントとなります。

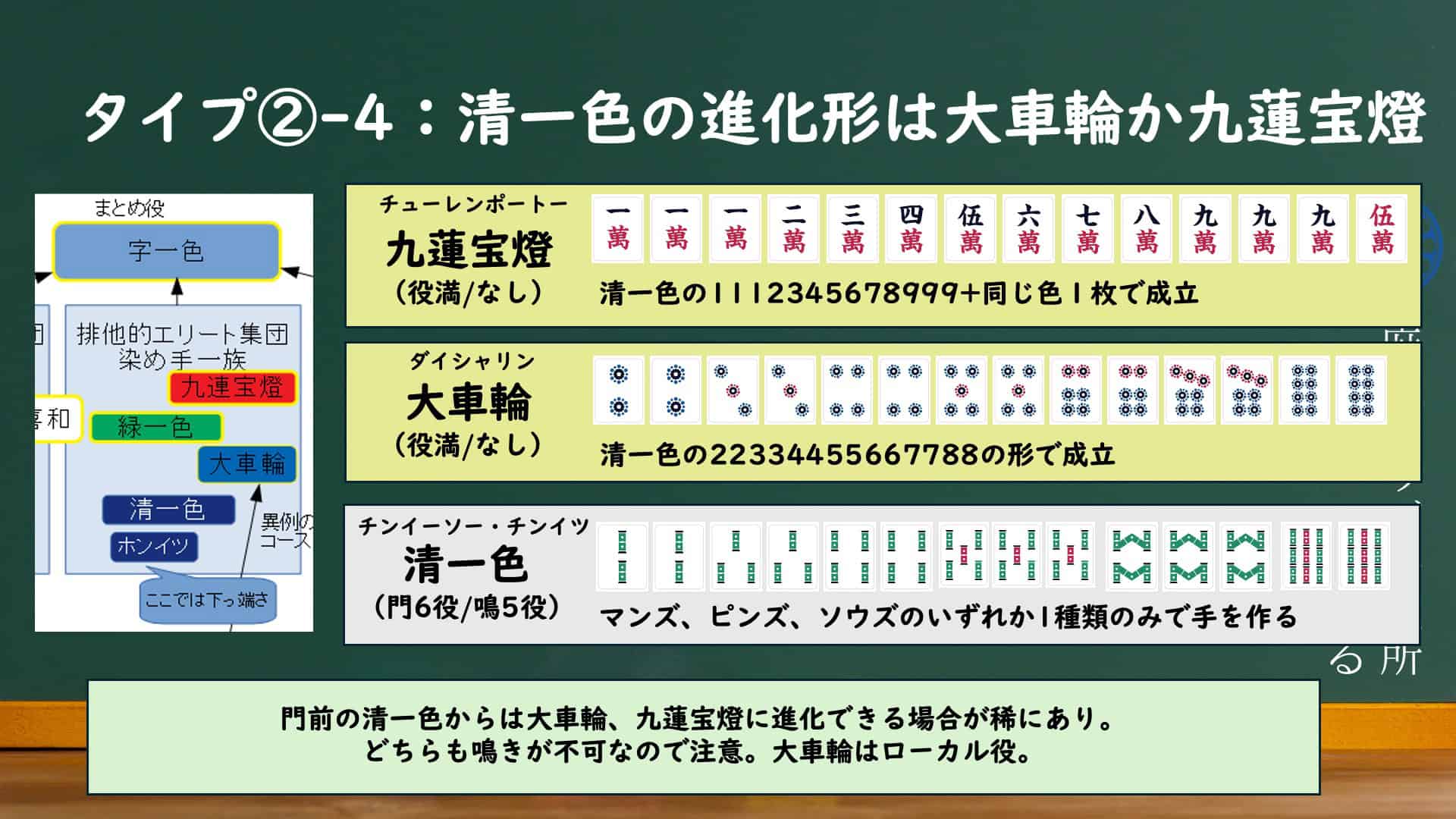

清一色から大車輪、九蓮宝燈(チューレンポートウ)に進化

続いては清一色からの進化系を紹介します。

これらはどちらも鳴きはNGですが、九蓮宝燈(チューレンポートウ)と大車輪があります。

◆清一色の進化系

- 九蓮宝燈(チューレンポートウ)

- 大車輪(大車輪)

雑学:元々は緑一色がソウズのみなのに対し、チューレンポートーがマンズのみ、大車輪がピンズのみでバランスがとられていたのですが、現在ではチューレンポートー、大車輪はどの色でもOKとなりました。また、大車輪は、正式採用ではないローカル役に格下げとなりました。

成立条件としては、チューレンポートーは清一色を「一一一二三四五六七八九九九」の形、とあと1枚同じ色で作ると成立。

図に示した形は純正チューレンと呼ばれ、1から9まで全部上がりとなる形となります。

大体は純正ではない形となり、それでも役満です。鳴きは不可となります。

大車輪は、清一色の2〜8で二盃口を作るような感じです。同じ色の2〜8までを2枚ずつ集めると成立します。

ただしローカル役のため、現在では正式には非採用です。それでも普通に清一色、タンヤオ、二盃口で10役はあるので、非採用でも数え役満になることも多いです。

字牌だけの染め手は字一色

一色系の最後は、字一色です。

こちらはホンイツのうち、字牌のみで作った場合が文字通り「字一色」となります。

字一色については、字牌が全部で7種類あるため、七対子系での手作りもできます。

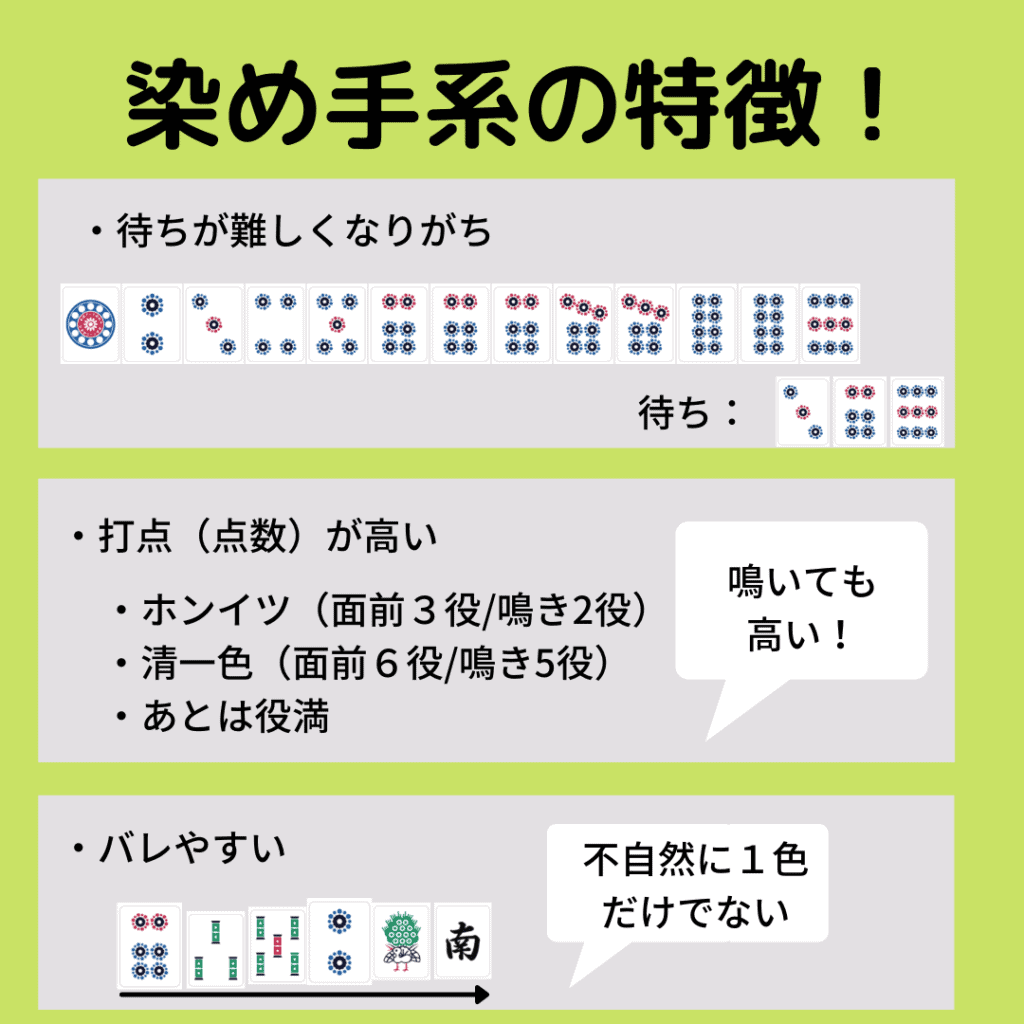

染め手系役の特徴

染め手系役の特徴は打点が高いことです。

清一色は面前6役、鳴きで5役という役満を除けば最高打点の役で、字牌を含めたホンイツでも面前3役、鳴きで2役となります。

他は役満手で、九連宝燈、緑一色、ローカル役満となることも多いですが大車輪などが挙げられますし、字牌のみで作る一色手も字一色という役満です。

なのでむちゃくちゃ打点は高い一方で、読まれやすいという弱点もあります。

こんな感じで捨て牌が集めている色以外になってしまう↓

染め手では染める色以外をすべて切るため、すぐに狙いがバレてしまいます。バレても上がれる場面で使っていくようにしましょう!

ただこの読まれやすさを逆に利用して、ブラフをかけていくという戦術の出しに使われることもあり、そんな使い方もできます。

あと染めると手牌がごちゃごちゃして待ちがよくわからなくなるという説もありますが、それは慣れです。

以下におすすめのトレーニング方法をまとめたのでよければ参考にしてください。

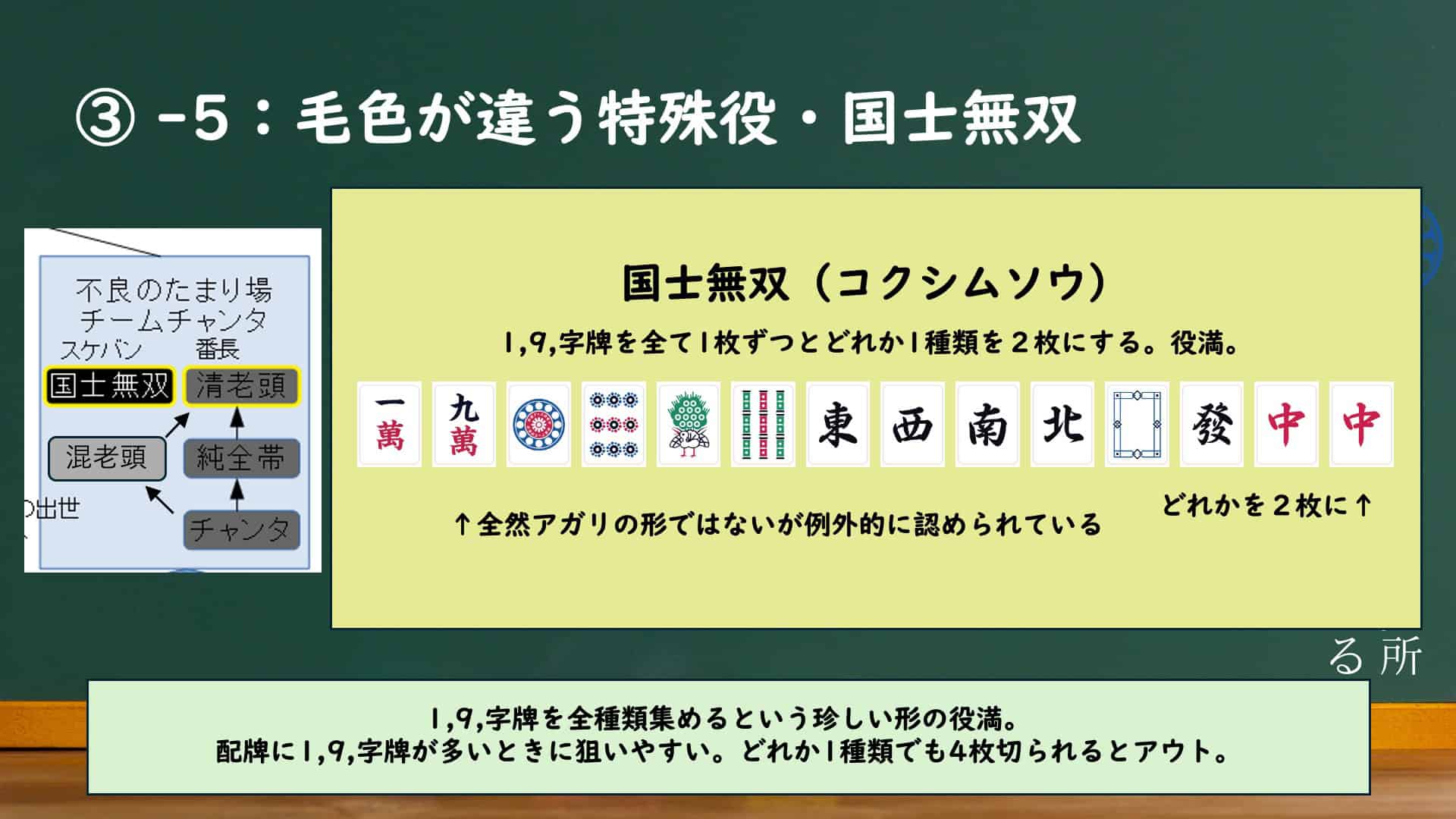

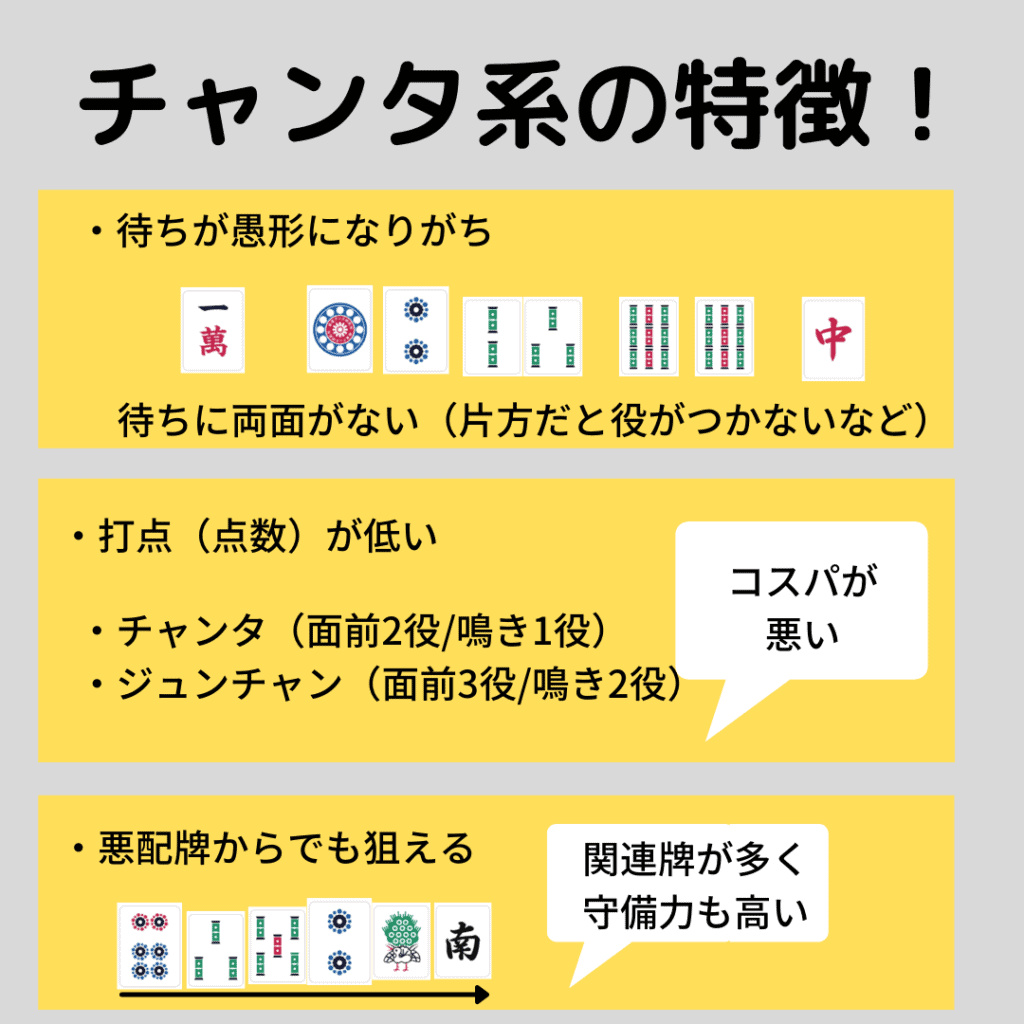

役タイプ3:不良のたまり場チームチャンタ

麻雀というゲームは基本的には不平等な世界です。

麻雀においては牌の種類によって、使える牌と使えない牌という差別が存在しています。

使える牌としては、基本的には萬子、筒子、ソウズの3~7牌が最も価値が高いです。

これらの牌は横につながりやすく、メンツになる可能性が高いので、

- 片方しか横につながらない1、9牌

- 縦にしかつながらない字牌

よりも価値が高いとされています。

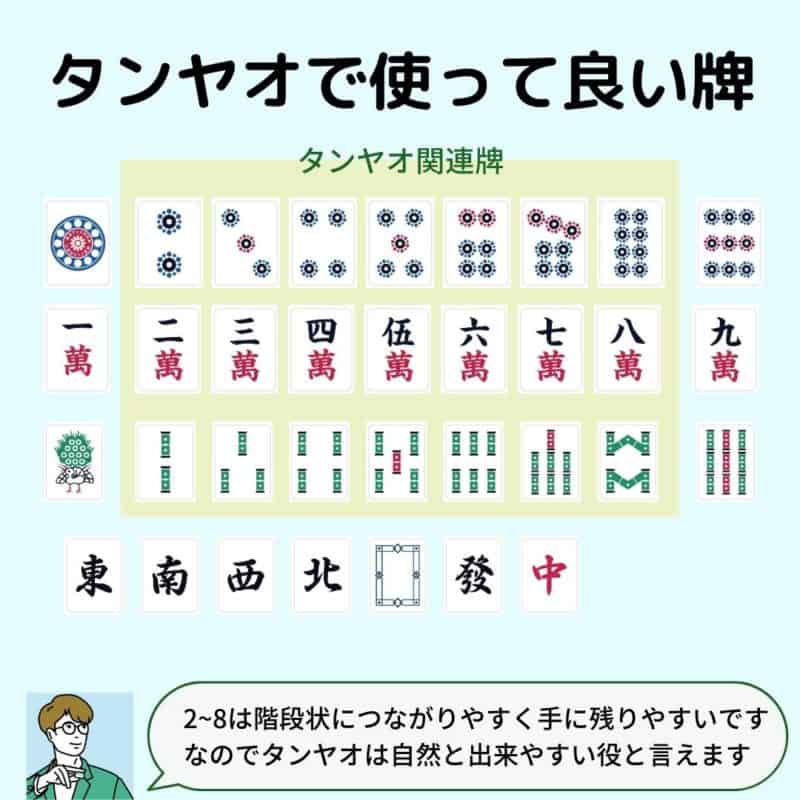

タンヤオで使えない端の方の牌がヤオチュー牌

この1,9、字牌という使いにくい牌たちはヤオチュー牌と呼ばれ、すぐ切られたり、ツモってがっかりした顔をされたりと虐げられがちです。

ただし、麻雀にはこのヤオチュー牌を用いて作る役もいくつか存在しています。

期待されない落ちこぼれたちが一致団結してスターになる!そんな夢のある分野がチャンタ系です。

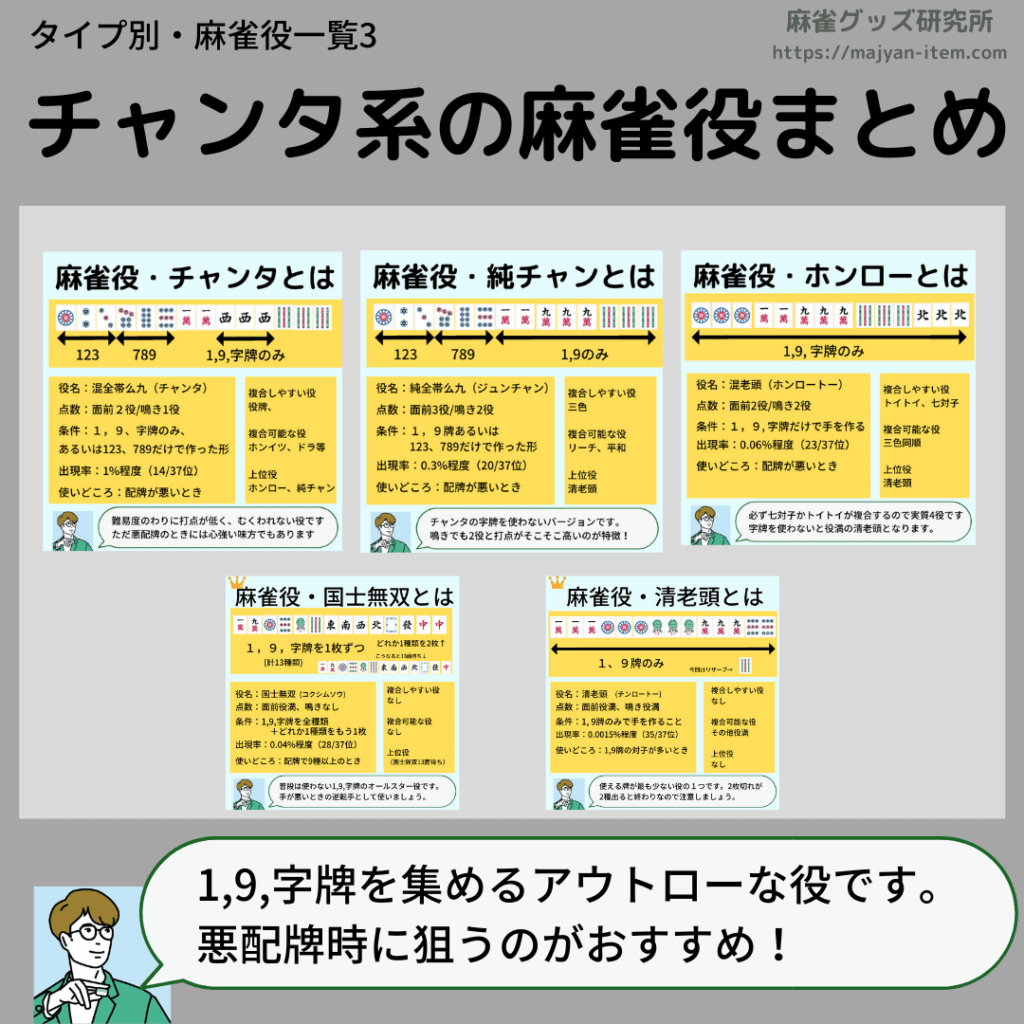

チャンタ系の役一覧

チャンタ系の役の一覧は以下の通りです。

基本のチャンタを中心に、使う牌を減らしていくと点が上がるイメージです。国士無双だけ別枠。

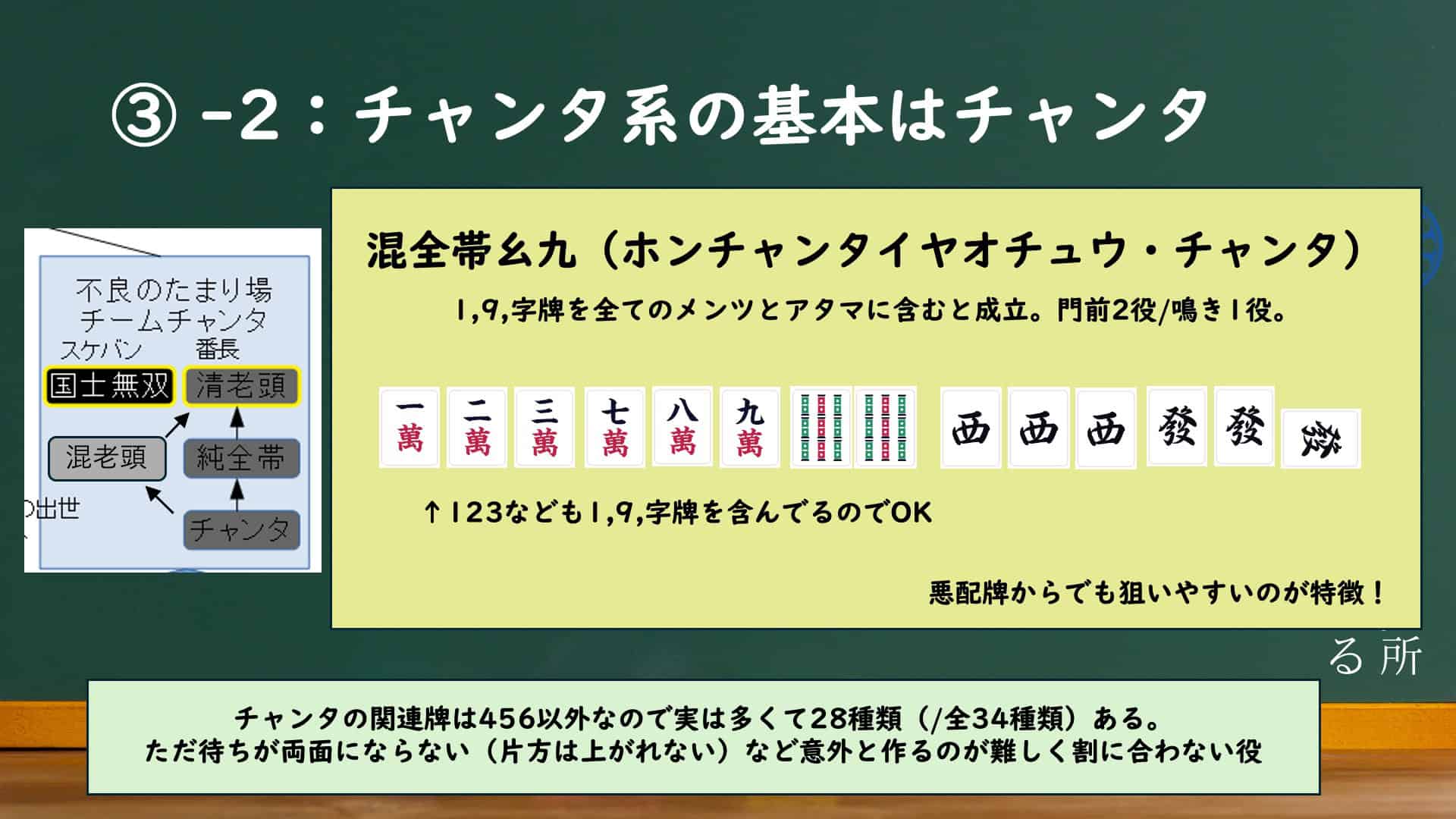

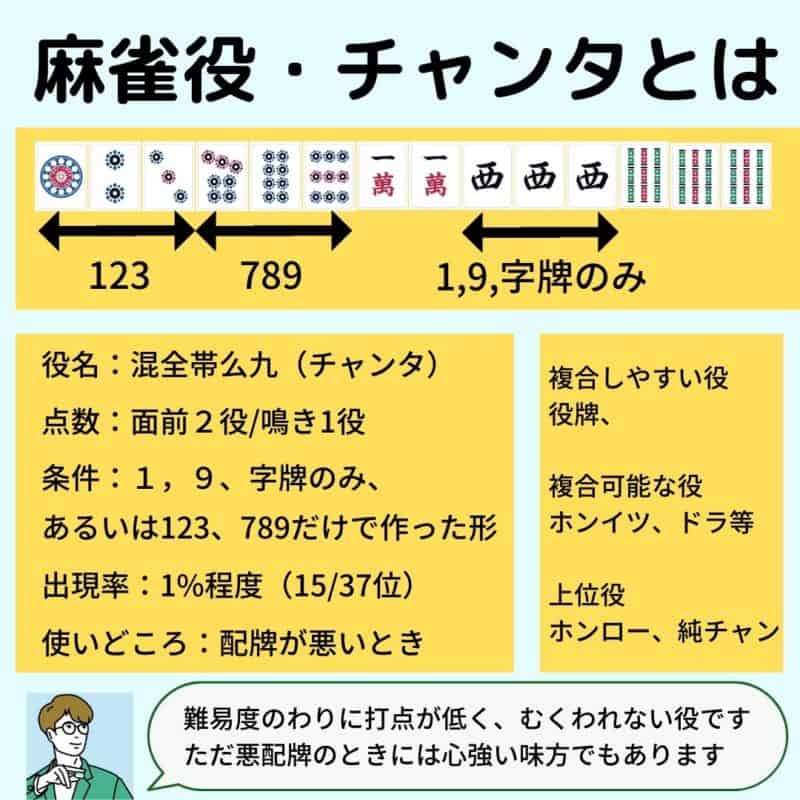

基本は混全帯幺九(チャンタ)

チャンタ系の基本はチャンタです。

正式名称は「混全帯幺九(ホンチャンタイヤオチュウ)」というのですが、長いので大体チャンタと呼ばれます。

成立条件としては、全てのブロックに1、9、字牌を含むことです。

一二三、七八九のような形もOKです。点数は門前で2役、鳴きで1役。コスパ的にはあまりよくないですが、悪配牌からでも狙いやすいのが特徴です。

チャンタの関連牌は4、5、6以外の全てなので、実は28種類もあります。

なので手が悪い時はチャンタを狙うと大体手が進みます。

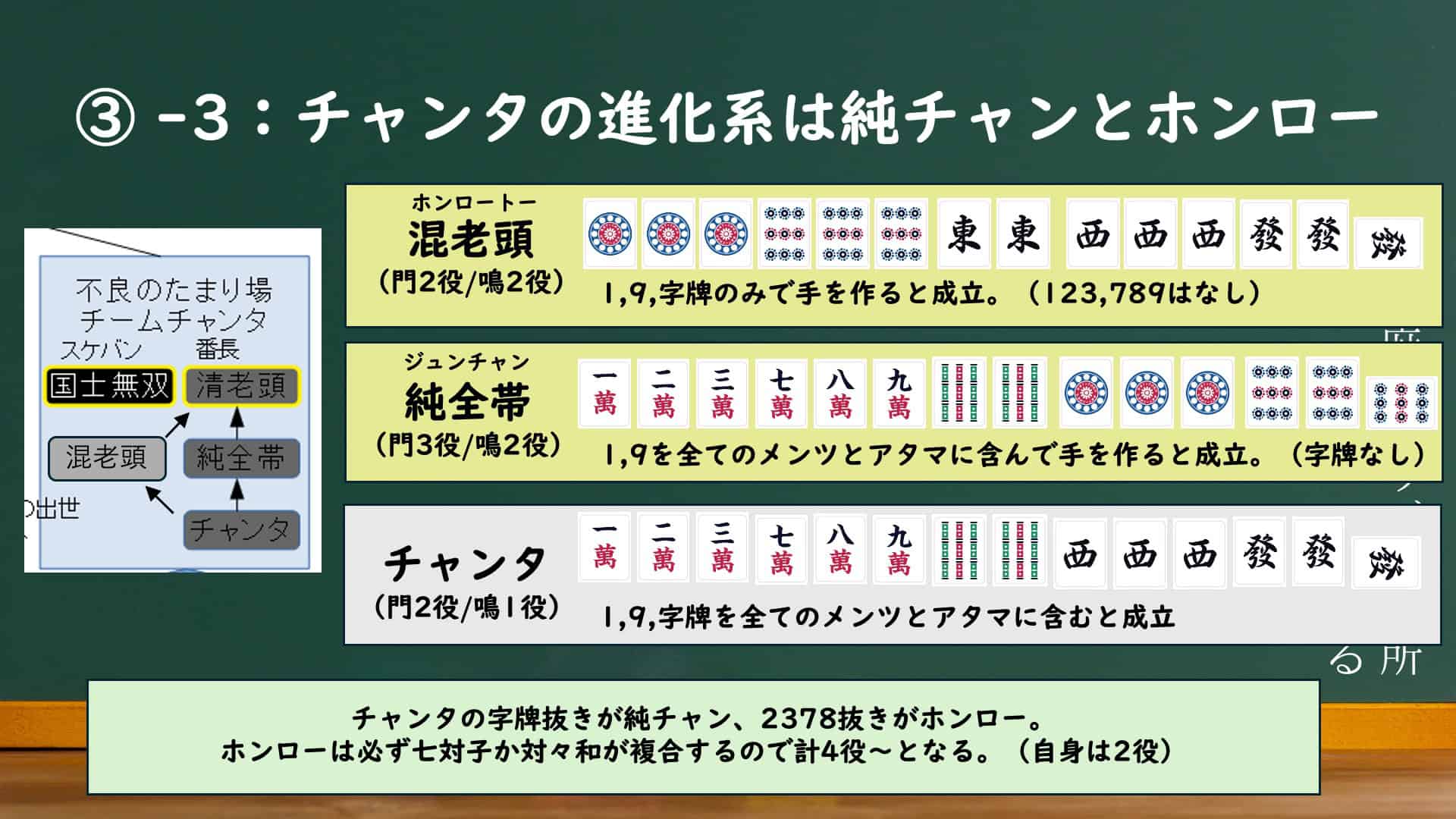

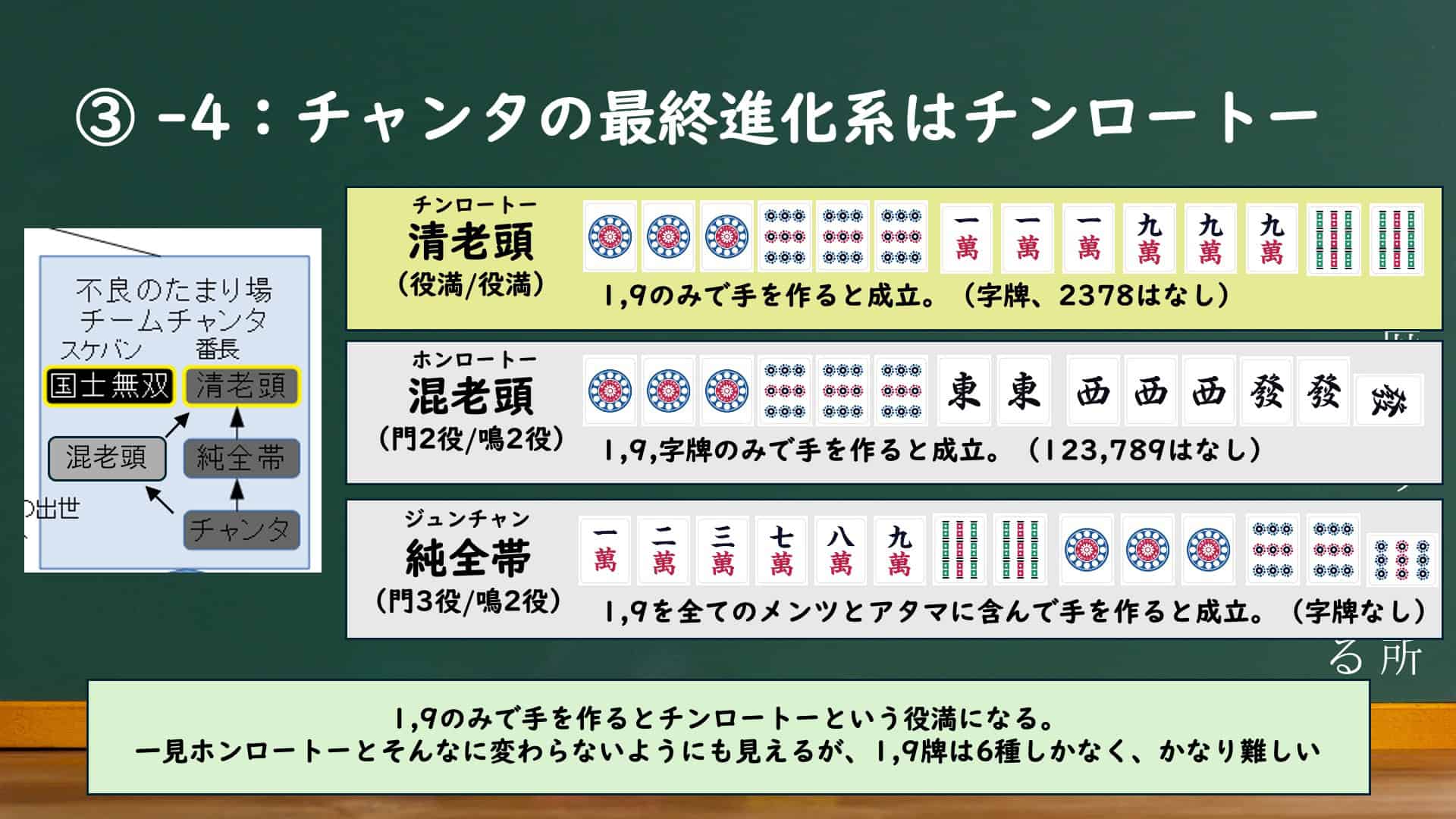

チャンタの進化系は純全帯(ジュンチャン)と混老頭(ホンロートー)

チャンタの進化系としては、純全帯(ジュンチャン)と混老頭(ホンロートー)が挙げられます。

ジュンチャンは、チャンタの字牌なしバージョン、ホンロートーはチャンタの一二三、七八九なしバージョンです。

チャンタに比べて点数は少しアップしており、ジュンチャンは門前3役、鳴き2役。ホンローは面前でも鳴きでも2役となります。

ちなみにホンロートーは手牌がコウツとなるため、必ず七対子か対々和が複合します。

チャンタ系最強は清老頭(チンロートー)

ホンロー、ジュンチャンのさらに進化系としては、「清老頭(チンロートー)」が挙げられます。

清老頭(チンロートー)は、1、9牌のみで手を作ることが条件です。

1、9牌は6種類しかなく、かつ他の人の手の中でも使われがちなので、かなり難しい役となります。

点数は門前でも鳴きでも役満です。

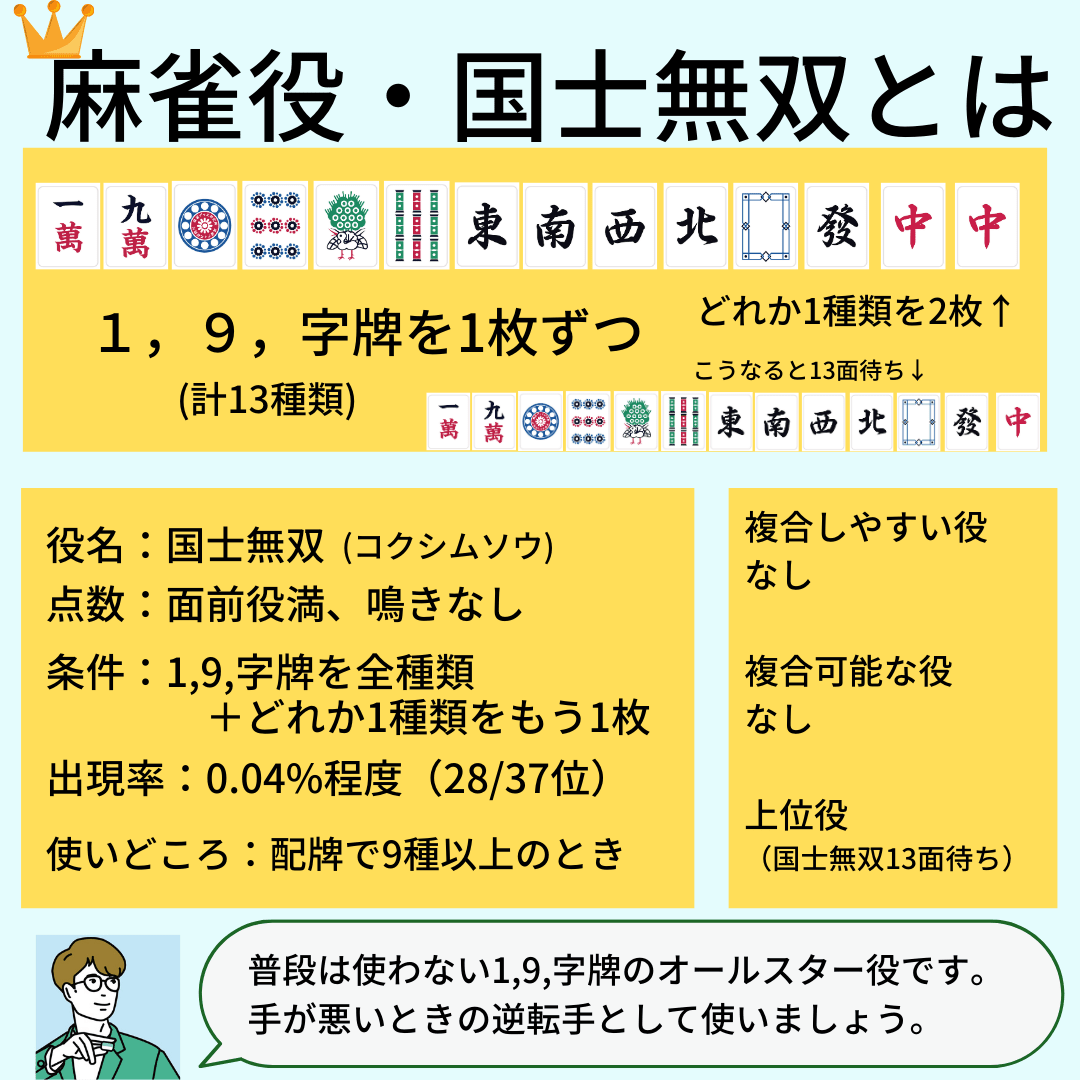

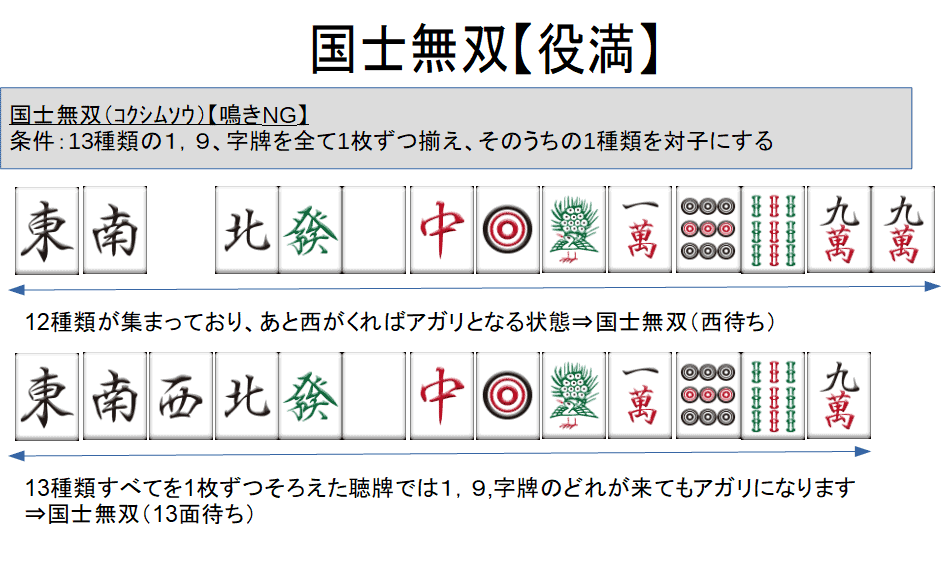

特殊役・国士無双はばらばら配牌の心強い味方

チャンタ系のもう1つの役満が「国士無双(コクシムソウ)」です。

1、9、字牌は全部で13種類あるのですが、それらの牌を全て1枚ずつ集め、さらにどれか1種類を2枚にすると成立します。

麻雀のアガリの型に当てはまらないイレギュラーな役ですが、正式採用役となります。

チューレーンポートーと同じく純正系の待ちが非常に広く、最大で13面待ちとなります。

この13面待ちの場合をダブル役満とするルールもあります。

メンツを作らなくてよく、とにかく1、9、字牌を集めればいいだけなので、バラバラの配牌などからも狙いやすいのが特徴です。

ただし、どれか1種類でも4枚切られるとアガリができなくなるので、残り枚数には注意しましょう。

チャンタ系の役の特徴

チャンタ系役は1、9、字牌という他の手役ではなかなか出番のないところを使った役となります。

不要牌をかき集めて役にする、そんな不良マンガのようなバンカラな感じがチャンタ系の魅力ですね!

また、意外と関連牌の数は多いので、手牌がどうしようもなく悪い時はチャンタの方が手が進む受け入れは多くなります。

しかしこのチャンタ系役は基本的には手が進むにつれて受け入れが悪くなるのが特徴です。

かつ、難易度が割と高いのに鳴くと点数は一気に下がるという社会的に苦しい立場。

ただ、

ダメで元々、高打点が欲しい時

などは面前をツッパリ通してテンパイまで駆け抜けましょう。

逆に自分が有利なとき、例えば

オーラス上がりトップとかで手が死んでる!

みたいな時は最後の賭けとして鳴きチャンタに全てを賭けるのも手です。

何はともあれ、手牌が悪いときなどはこのグループを狙っていきましょう!

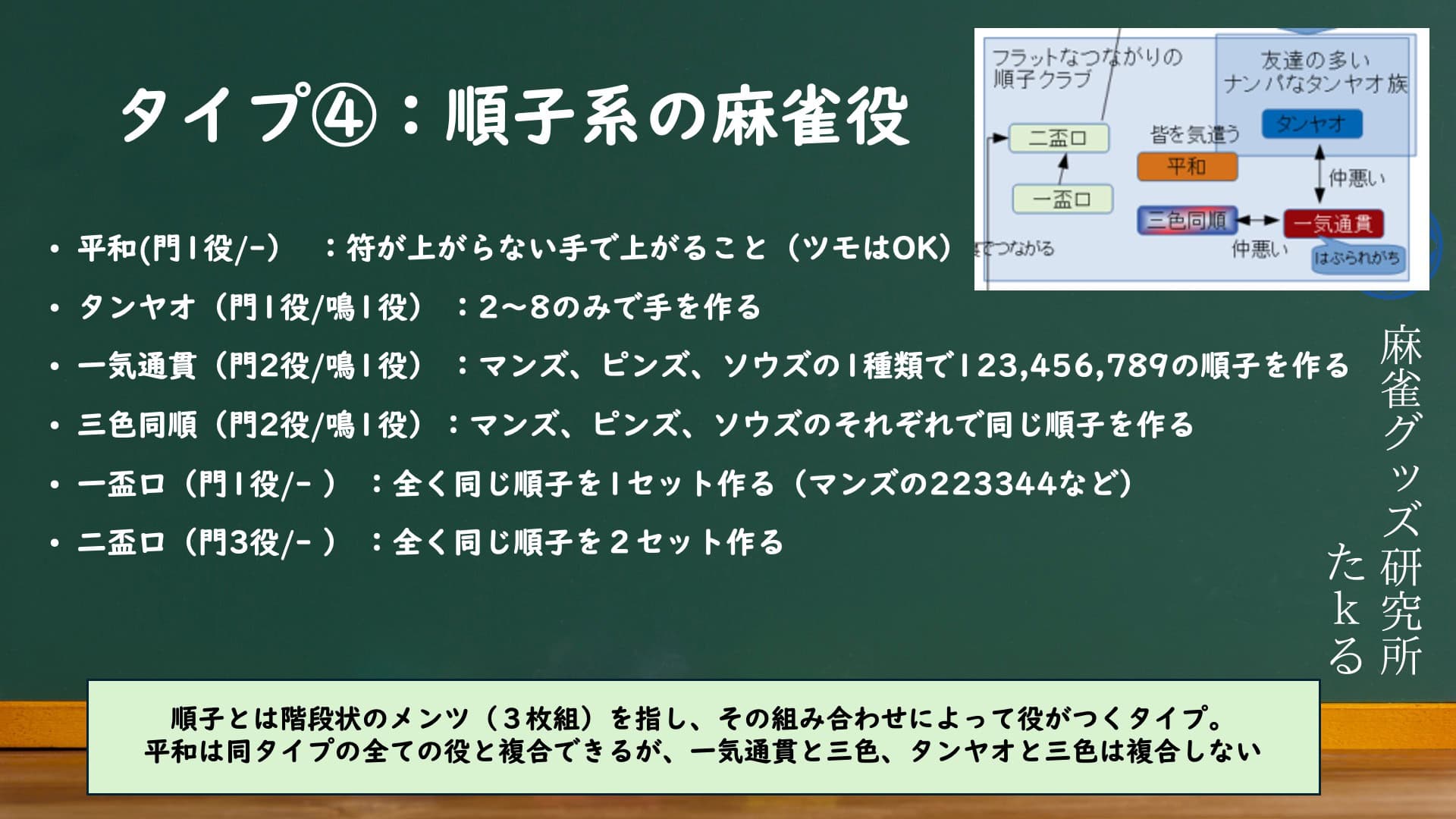

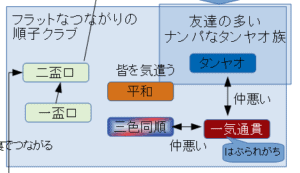

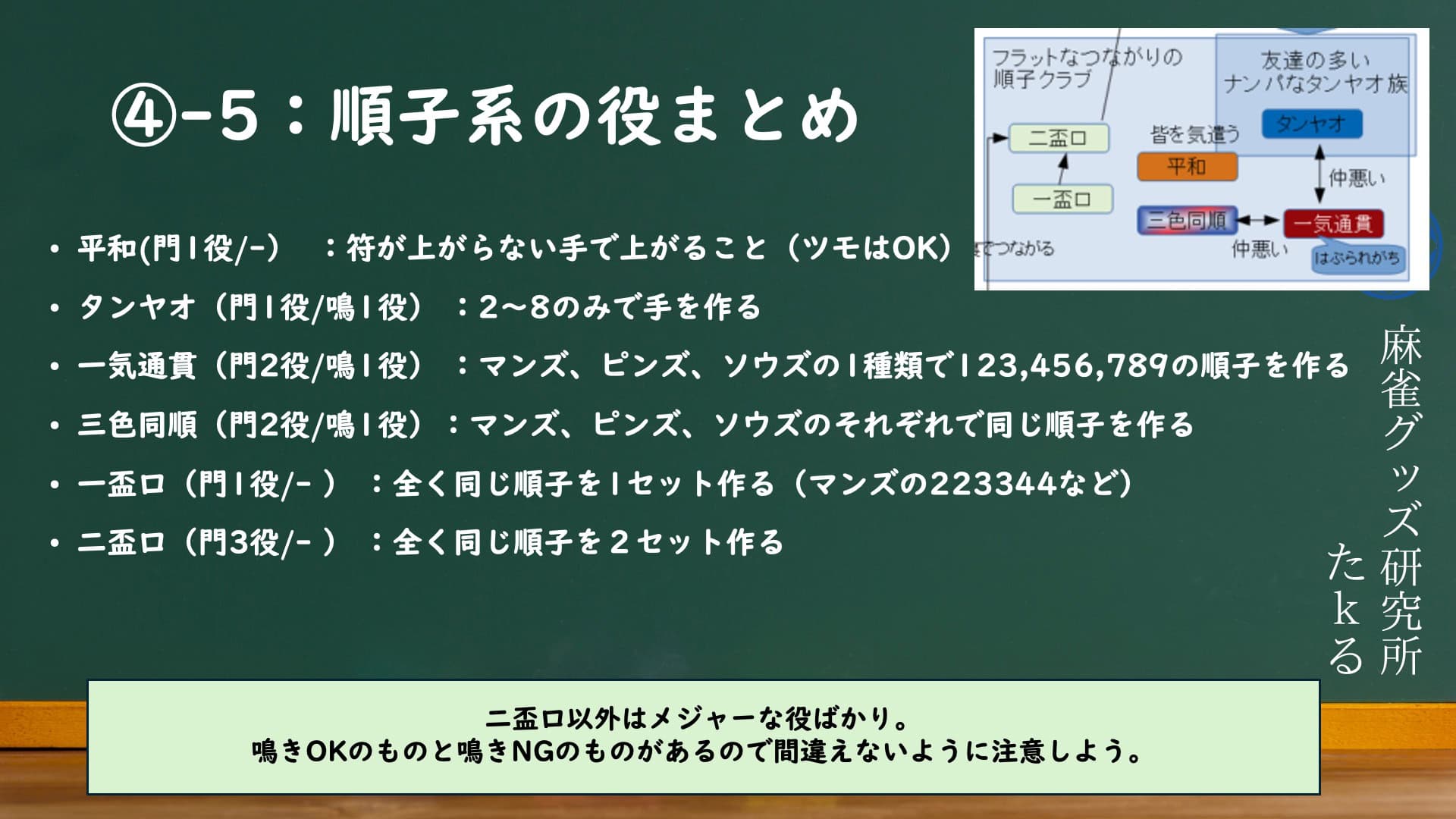

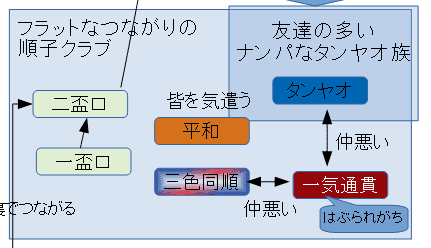

役タイプ4:フラットなつながりの順子クラブ

トイツ系と対をなすのが順子系の手役です。

順子というのは横にそろったメンツのことを指し、トイツ系に比べそろえやすいメンツといわれています。

一通以外は役同士が複合しやすいのでコンビネーションにより高打点になりやすいタイプでもあります。

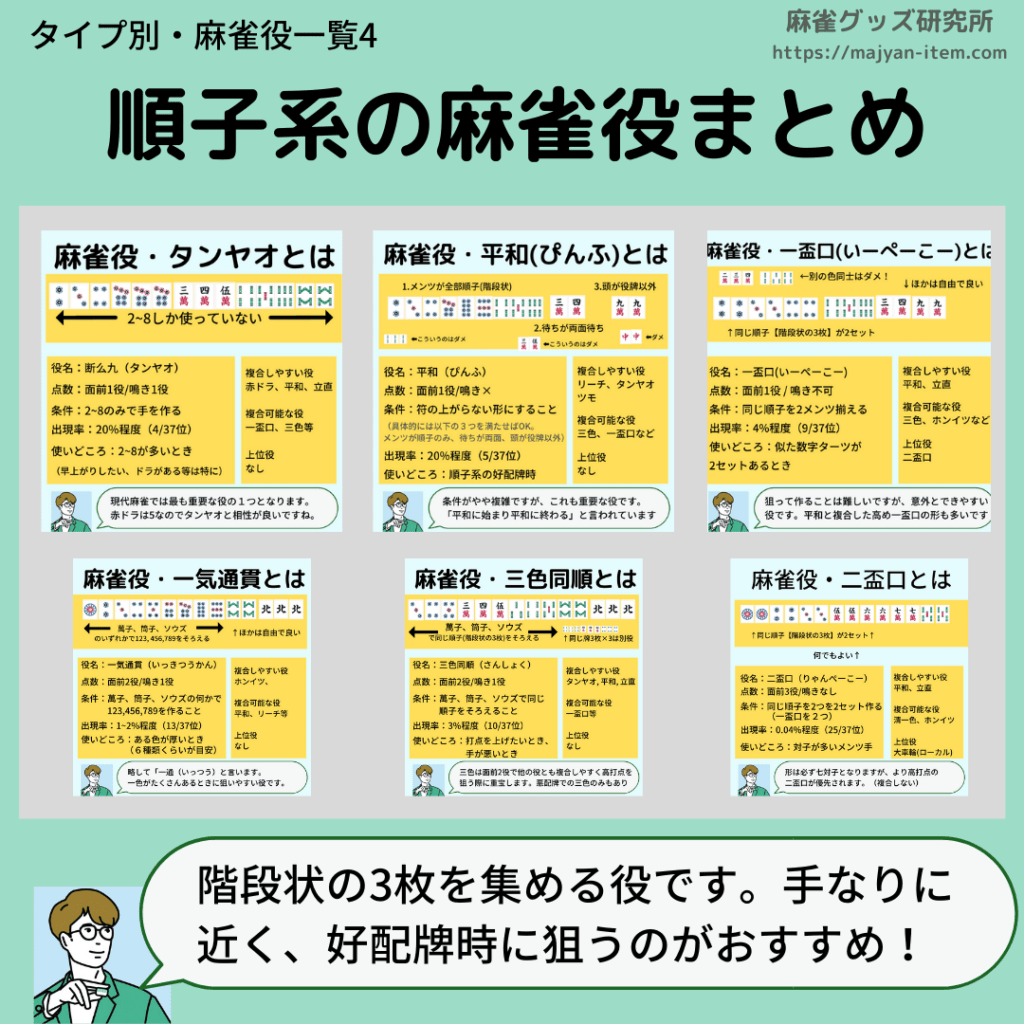

順子系の役一覧!全6種類の成立条件

順子系の役一覧は以下の通りです。

- タンヤオ(1役)…2~8の数牌のみで手牌を揃えること

- 一気通貫(2役、鳴き1役)…萬子、筒子、ソウズのいずれか1色で123、456、789の3メンツを集めること

- 三色同順(2役、鳴き1役)…萬子、筒子、ソウズの数牌で同じ組み合わせの順子を作ること(例:234ソウ,234萬,234筒)

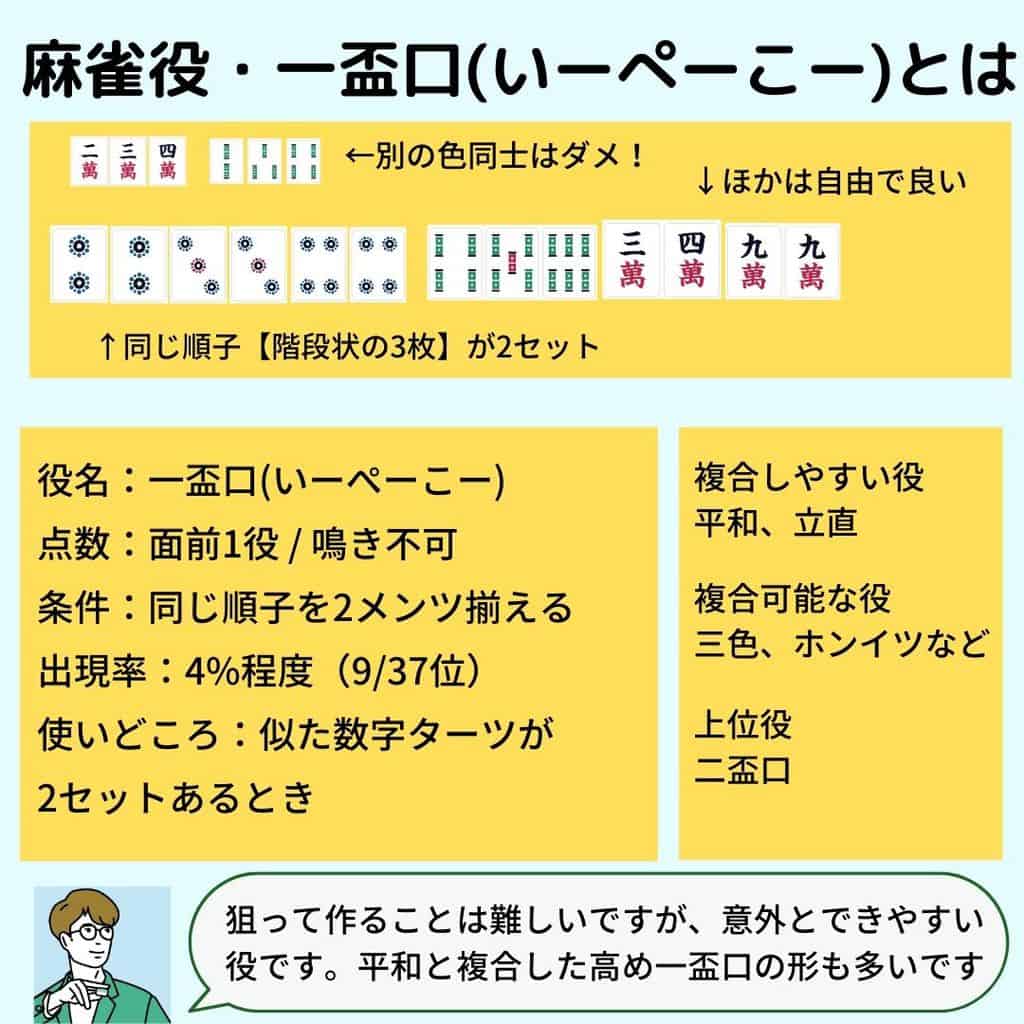

- 一盃口(1役)…同じ組み合わせの順子を2つつくること(例:223344ソウ)

- 二盃口(3役)…同じ組み合わせの順子2つの組み合わせを2セットをつくること(例:223344ソウ、445566ピン)

- 平和(1役)…すべての面子を順子でそろえ、かつ頭が役牌でなく、待ちが両面待ちであること(頭に関しては、自風牌、場風牌、三元牌以外で作る必要あり)

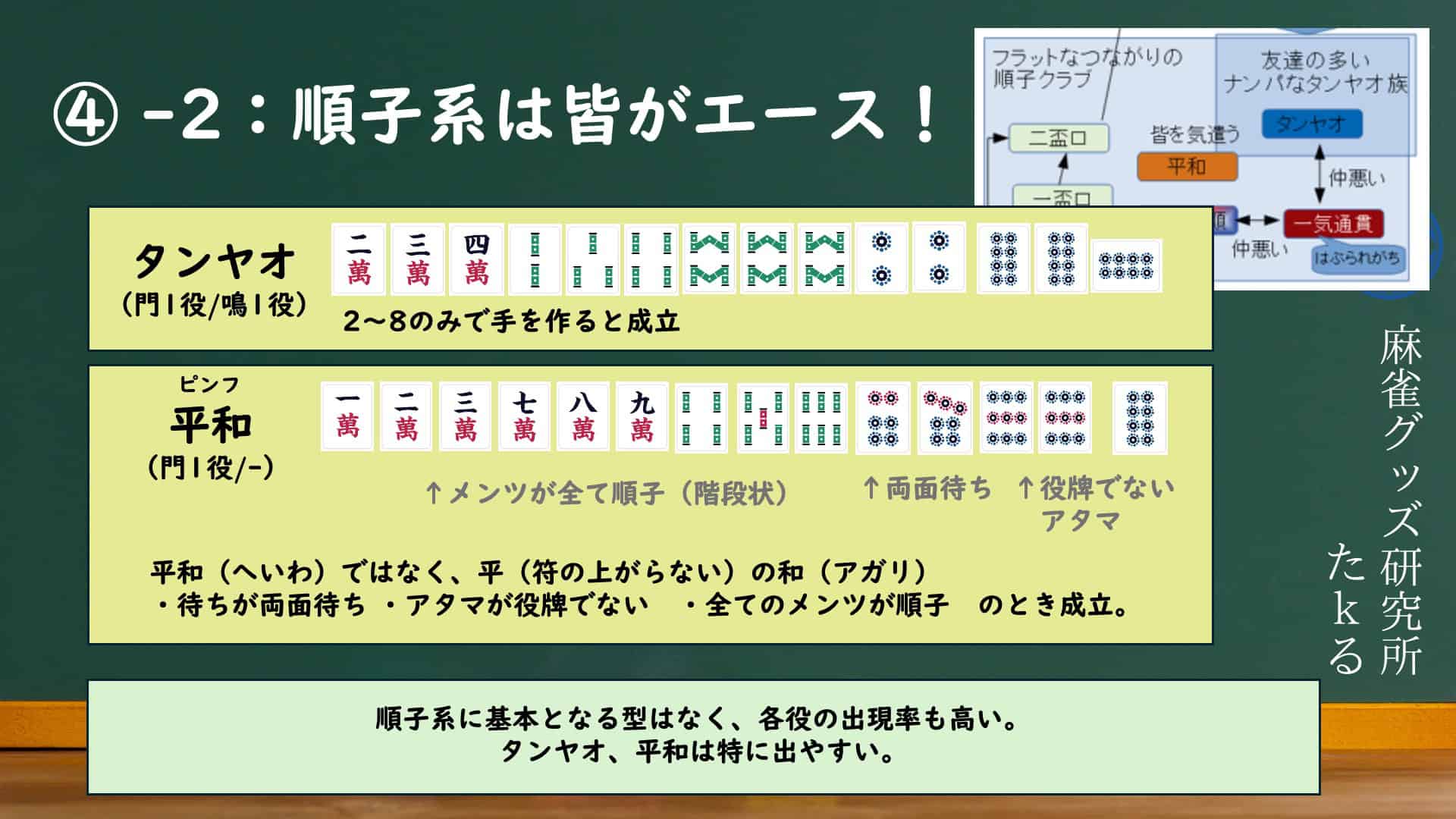

特に出やすいのはタンヤオとピンフ

そんな順子系の中でも特に出やすいのがタンヤオとピンフです。

タンヤオは2〜8のみで手を作ると成立するというシンプルな条件で、鳴きもOKとなっています。

昔は簡単すぎるということで鳴きがNGだったのですが、最近は鳴きOKのルールが一般的です。

ピンフは符の上がらない形につく役です。

符計算をまだマスターしていない人のために具体的な条件を挙げると、全てのメンツが順子で、アタマが役牌ではなく、待ちが両面待ちのとき成立します。

条件が難しいと思いますが、基本的には両面待ちはリーチすると思うので、なんかついででついたくらいの理解でも大丈夫です。

順子系鳴きOKな役たち

その他の順子系の役については、鳴きOKなものと鳴きNGなものにわけて解説します。

まずは鳴きOKなものです。

先ほど出てきたタンヤオのほか、三色同順と一気通貫があります。

どちらも門前2役、鳴き1役ですが、条件は対象的です。

三色同順は、マンズ、ピンズ、ソウズのそれぞれで同じ数の組み合わせの順子を作ることが条件です。

二三四、二三四、二三四のような感じですね。

一方で、一気通貫は、同じ色で一二三、四五六、七八九の3メンツを作ることが条件です。

一気通貫は三色同順と複合せず、タンヤオとも同時に成立しません。

鳴きの場合は点数が安くなりがちなので注意しましょう。

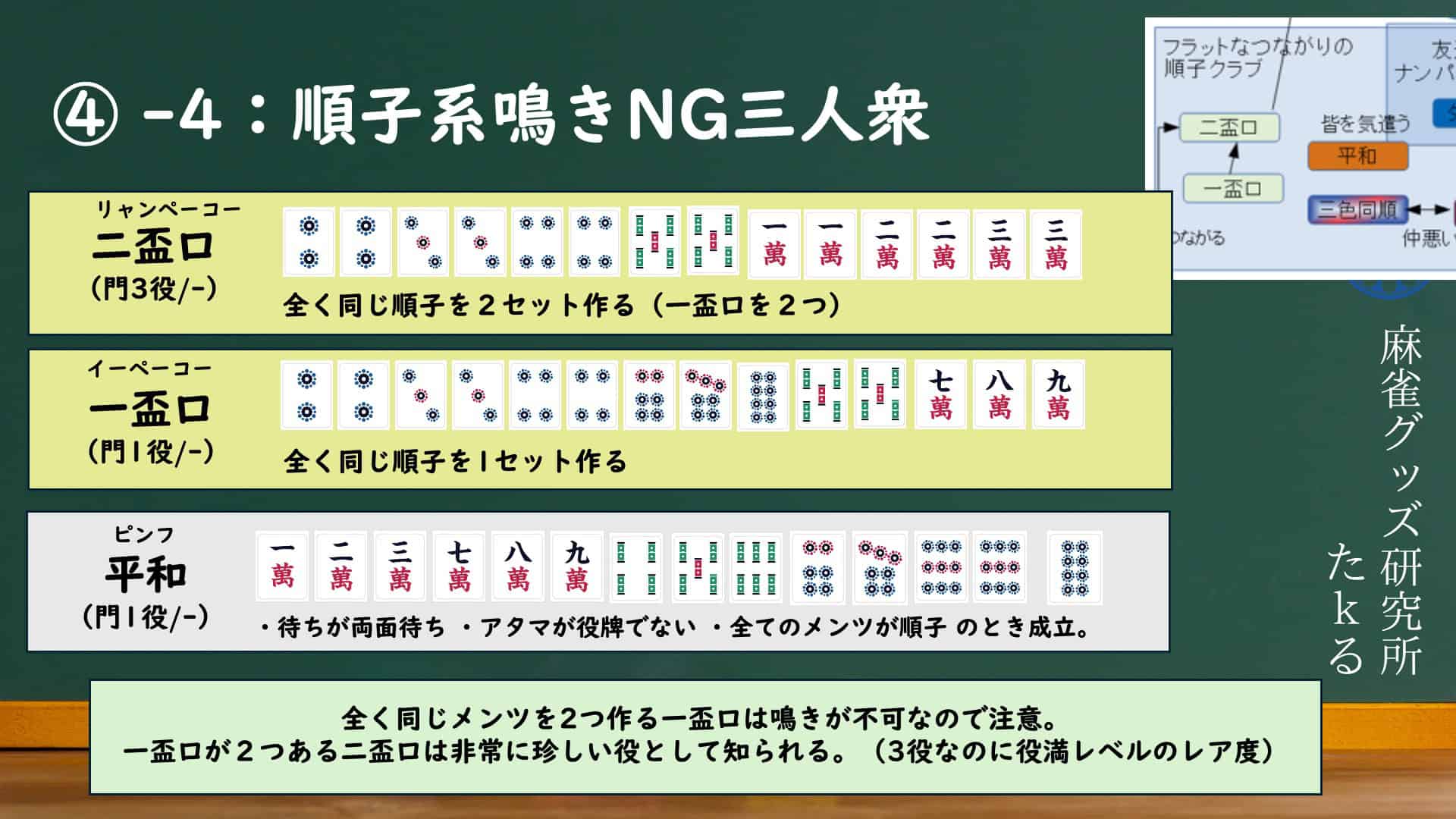

順子系の鳴きNGな役たち

続いては順子系の鳴きNGな役たちです。

一盃口の上位役が二盃口となり、二盃口は一盃口分を含んで3役となります。

条件としては、色も数字も全く同じ順子を2つ作ることで、これが1セットで一盃口、2セットなら二盃口となります。

二盃口は順子でみるため七対子とは複合しませんが、二盃口から七対子へ移行することは可能です。

二盃口は3役ですが非常に珍しい役として知られています。

順子系役の特徴!

順子系役は、とにかく複合しやすいのが特徴。

ただ全部が全部複合するかというとそうでもなくて、順子をもちいた役として一気通貫、三色同順、一盃口などがありますが、複合するものとしないものがあります。

順子系の基本役となるのが平和(ピンフ)で平和のみすべての順子系の役と複合できます。

その他の役では一盃口と三色同順、あるいは一気通貫は複合しますが、三色同順と一気通貫などは一見複合しそうですが複合しない役です。

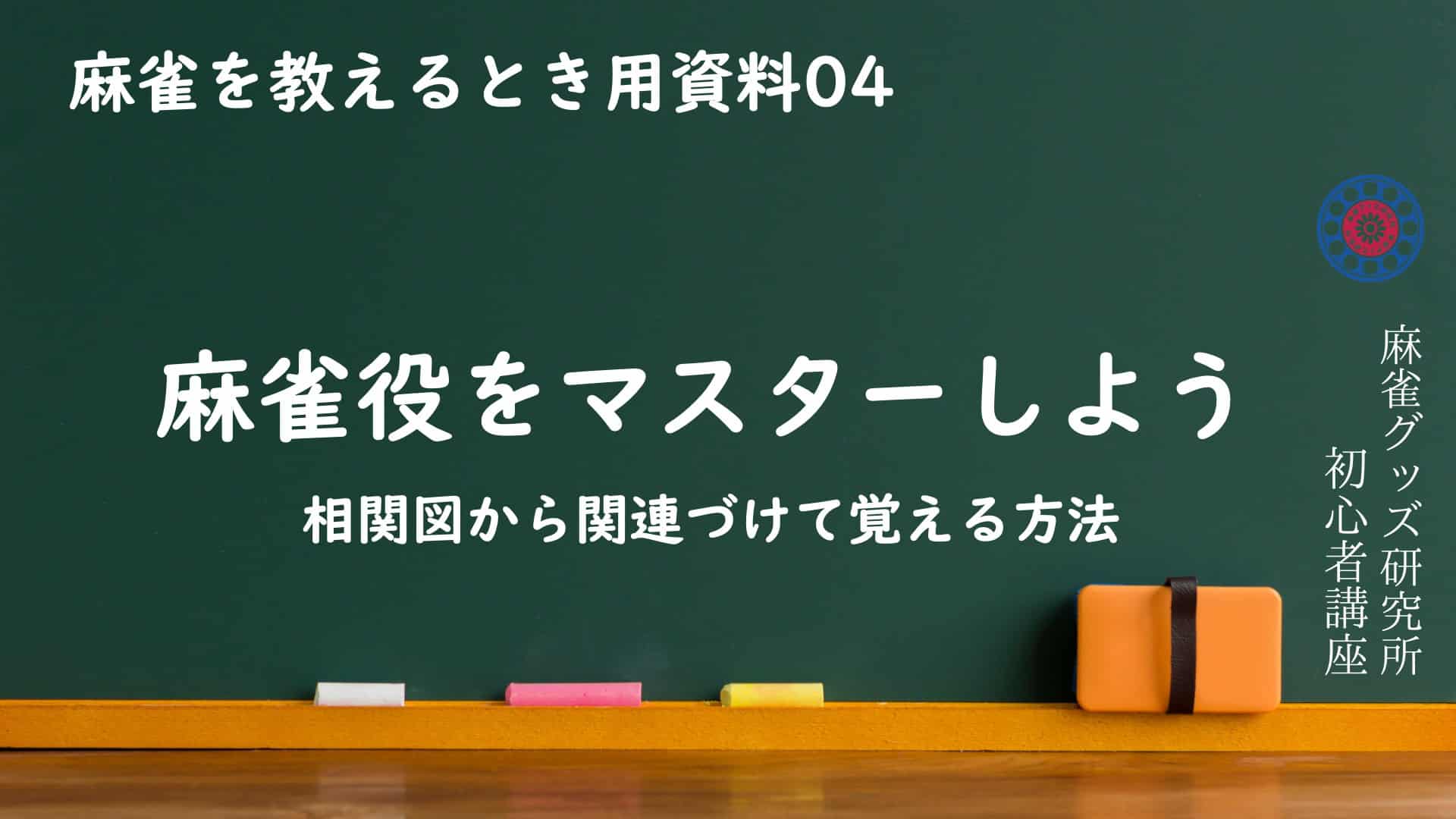

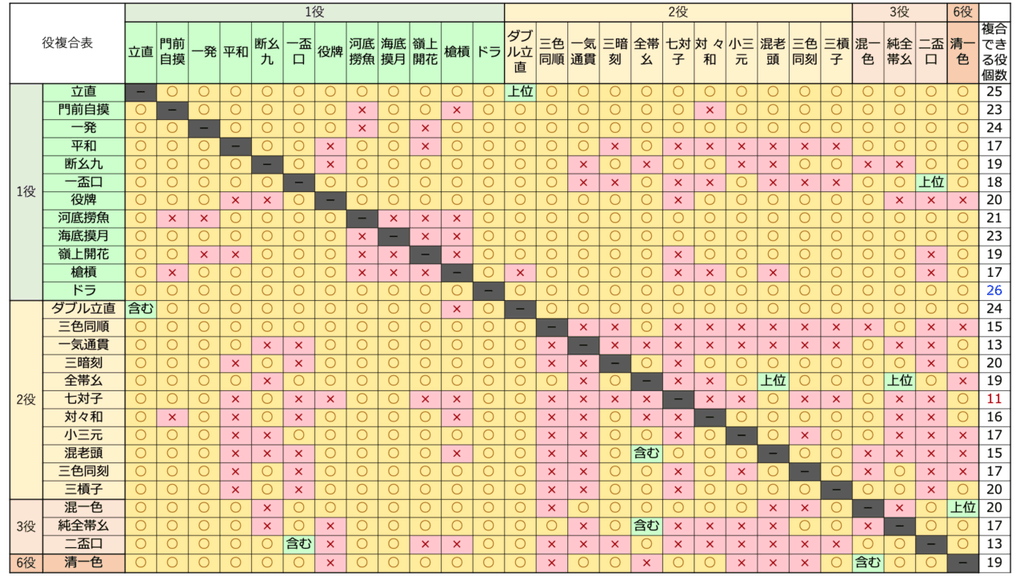

役複合表

初心者のうちは、

なんかいろいろついてきた!

くらいの感覚かなと思いますが、単体としても利用頻度の高い役が多いので、ぜひ覚えておくようにしましょう。

特に順子系の役ではないですが、ヤオチュウ牌を用いずに手牌を作るタンヤオという役は順子との相性がよく、立直、タンヤオ、ピンフはメンタンピンというように熟語となっているものもあります。

まあまずは色々複合しやすいのが順子系の特徴と覚えておきましょう!

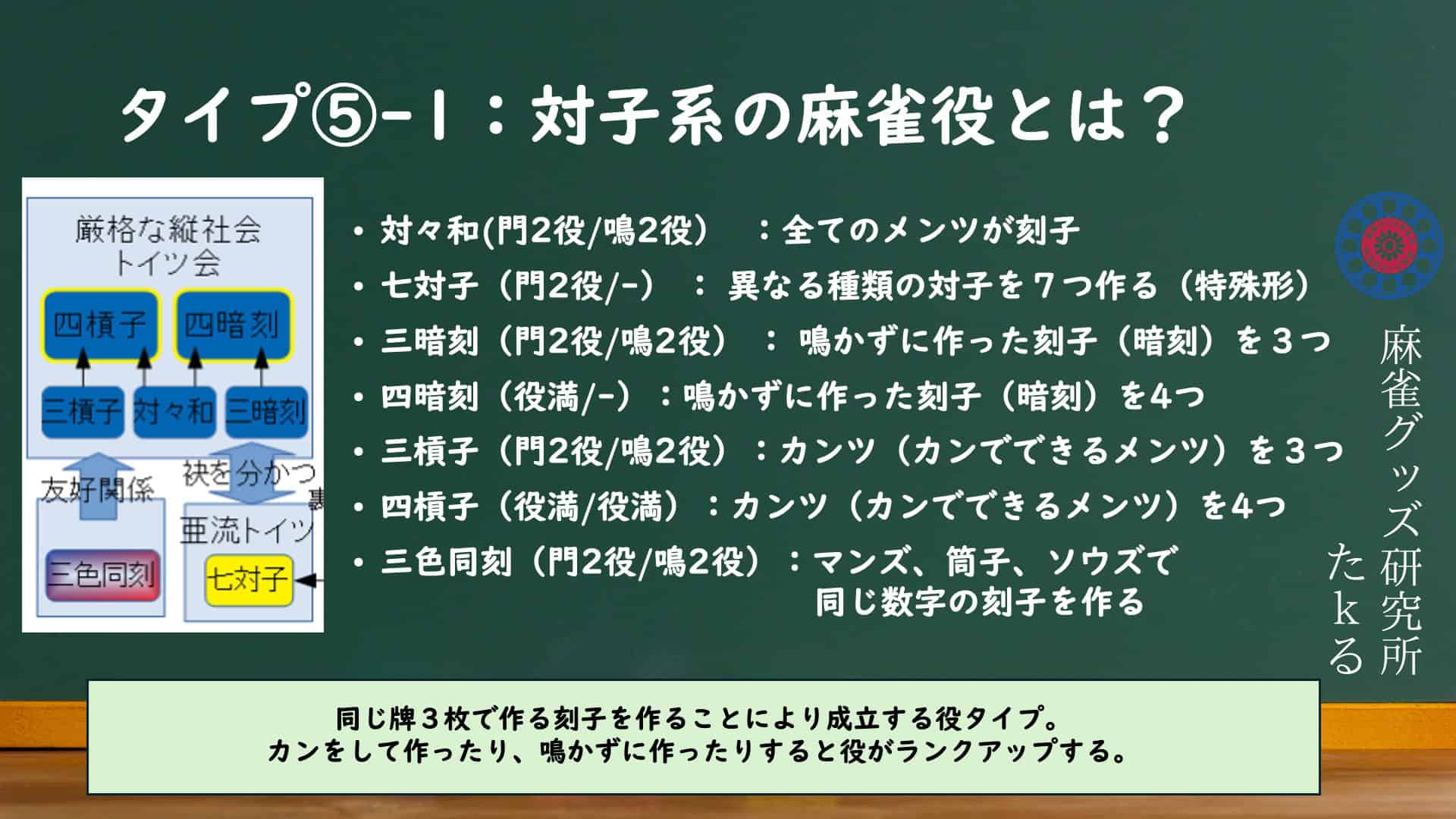

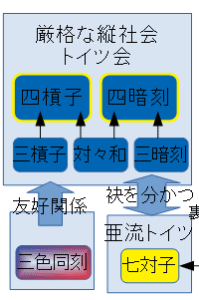

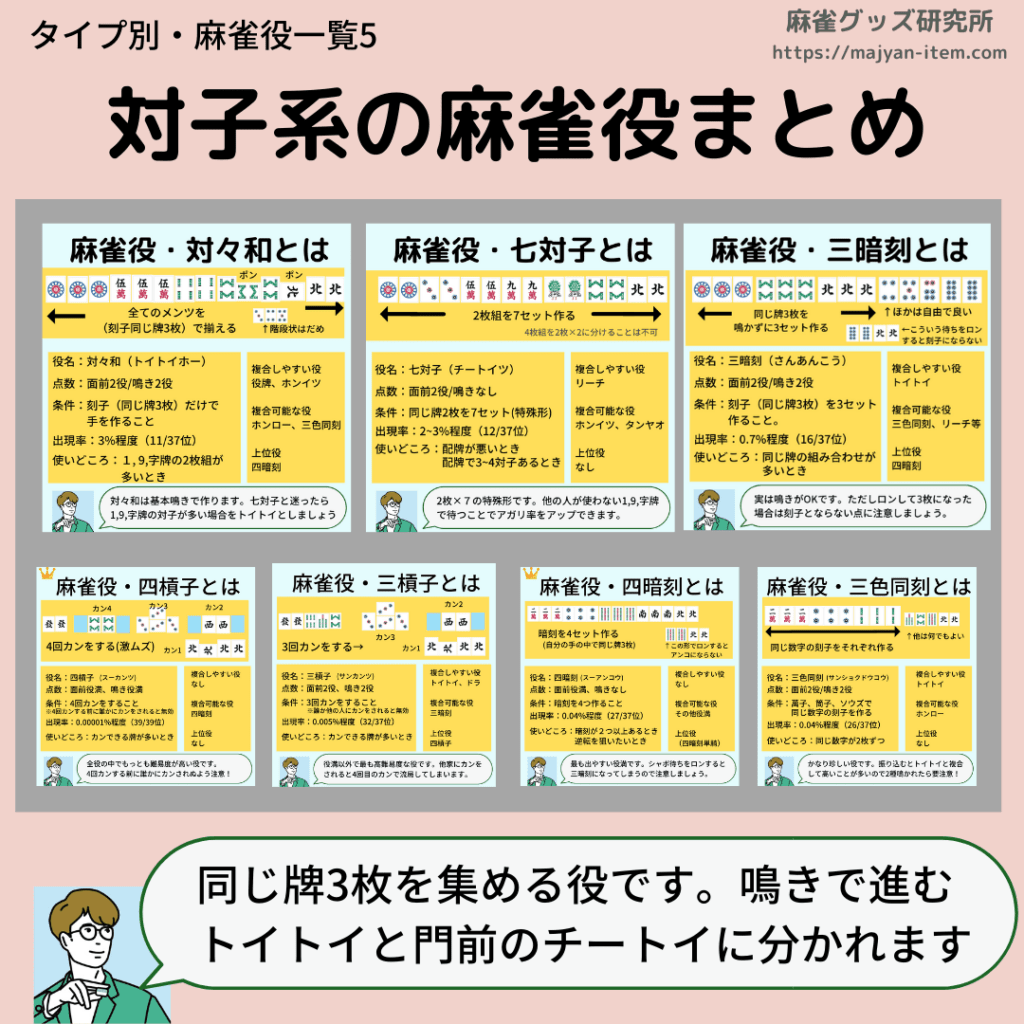

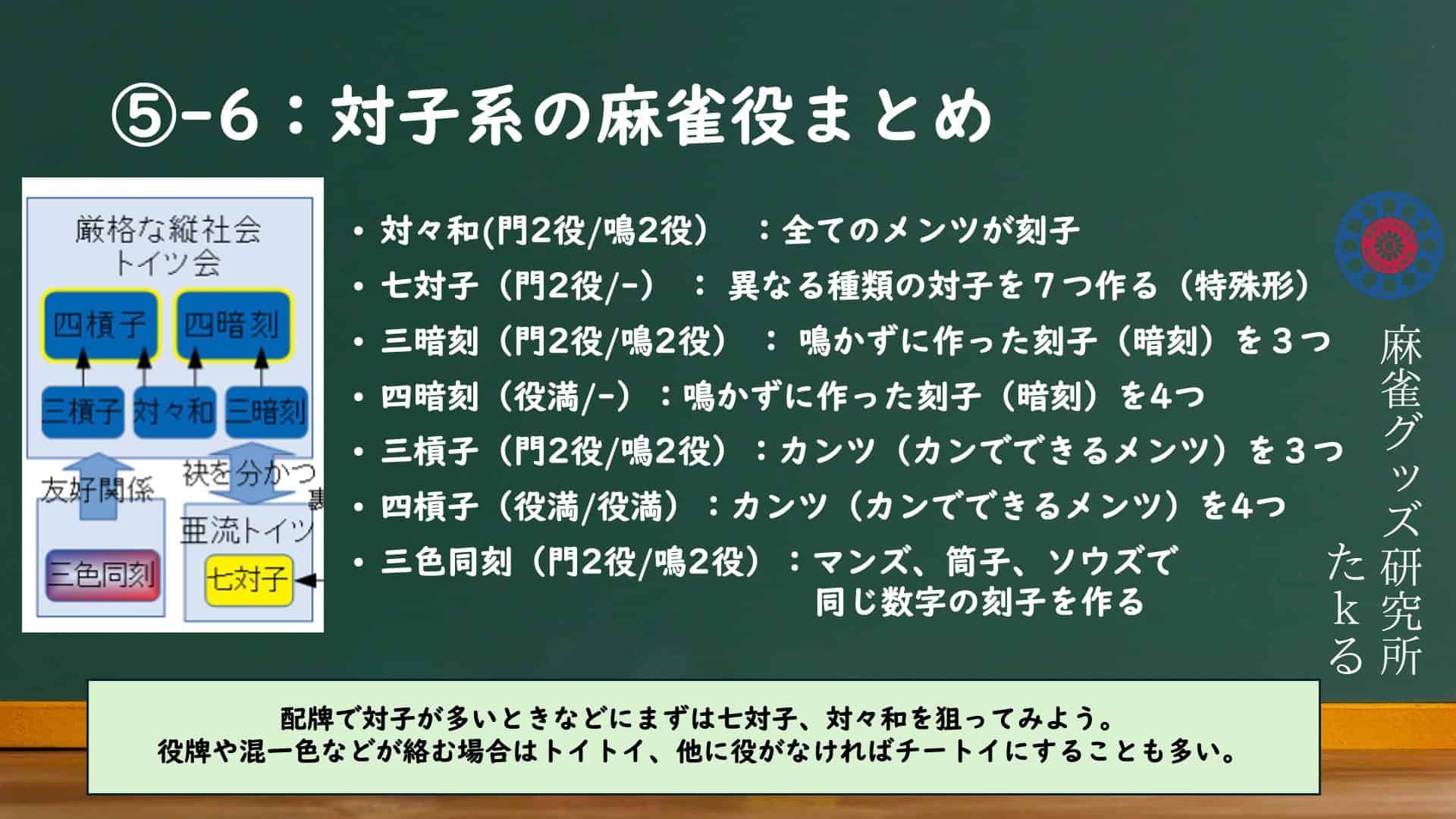

役タイプ5:厳格なタテ社会のトイツ会

麻雀においては大きく分けると

- 縦に伸ばす(同じ牌を3枚集める)か

- 横に伸ばす(階段状に3枚集める)か

の2択があります。

そして縦に伸ばして作る役がこのトイツ系です。

この役グループは明確にコーツの個数や作り方により厳密に階級が分かれている縦社会です。

トイツ系の役一覧!全7種類

ではそんなトイツ系役の役を紹介していきます。

トイツ系の役としては、以下のものがあります。

◆トイツ系役の一覧

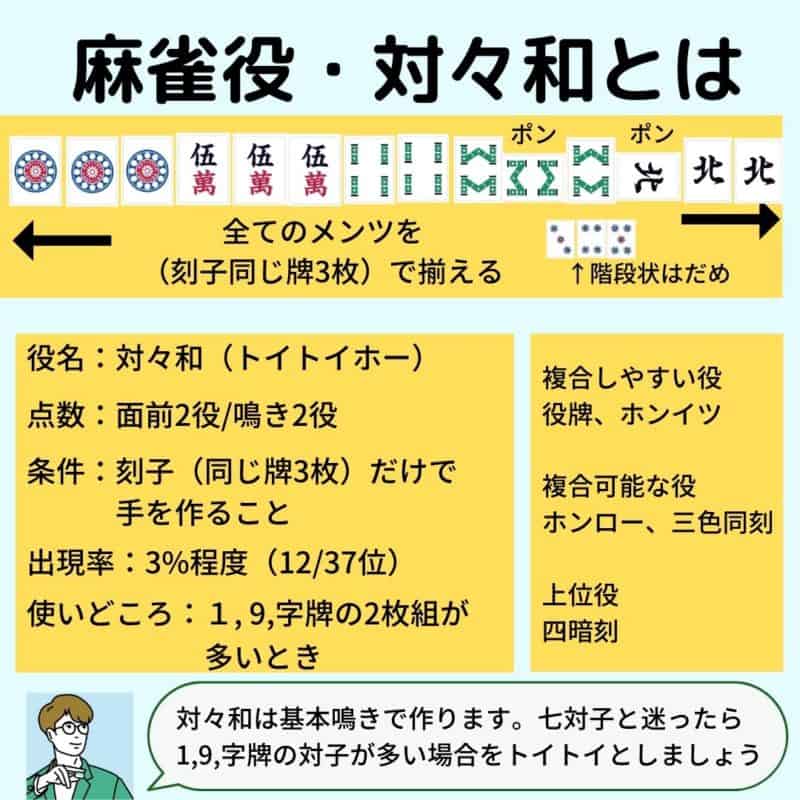

対子系の基本は対々和と七対子

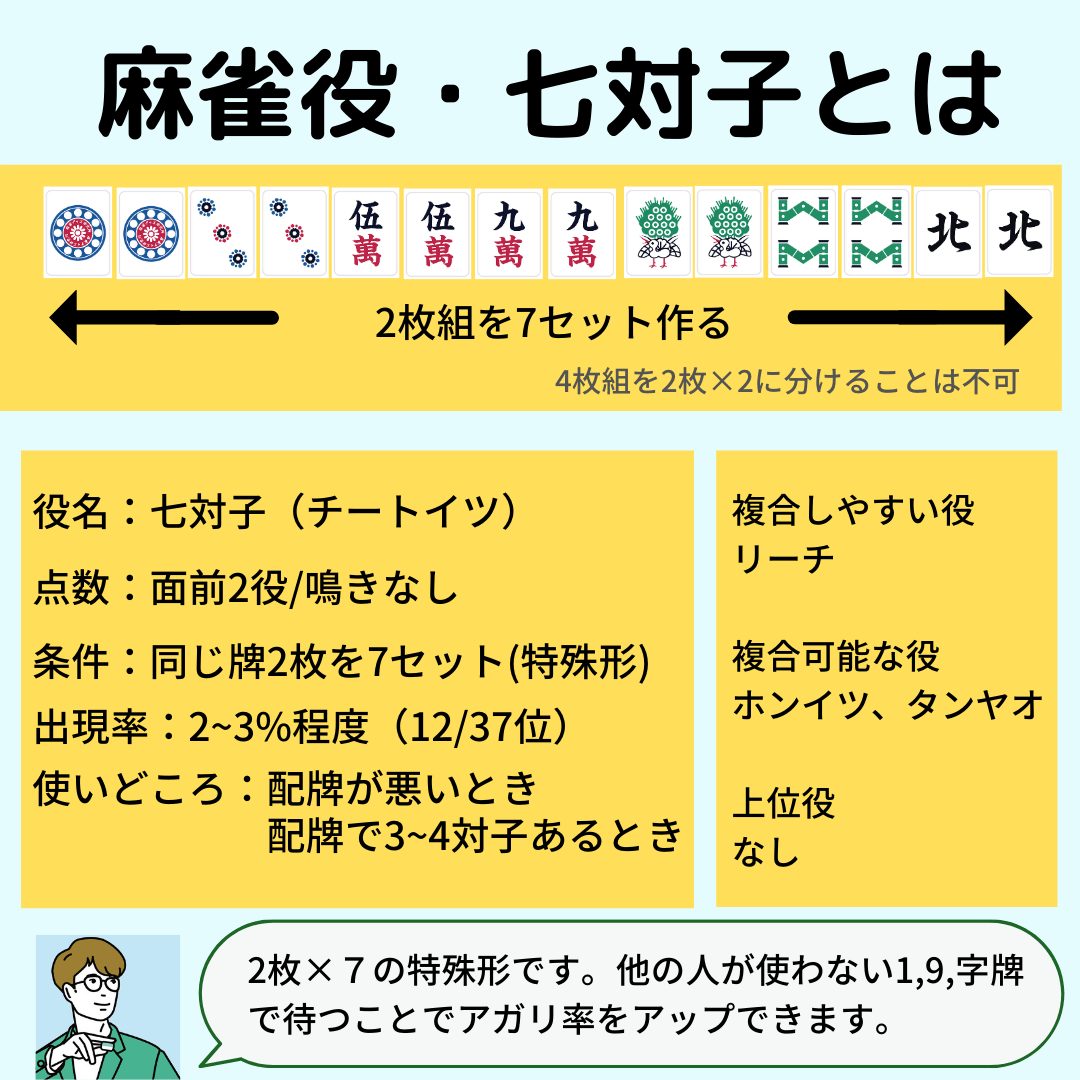

トイツ系の基本になるのは対々和と七対子です。

対々和は全てのメンツを刻子で作ることで成立します。基本は鳴きで手を進めていきます。

一方の七対子は異なる対子を7種類集めるという特殊系で、こちらは鳴きNGです。

実戦では4つくらい対子があるときに、トイトイかチートイかで分岐することが多く、合わせて覚えておくことが重要です。

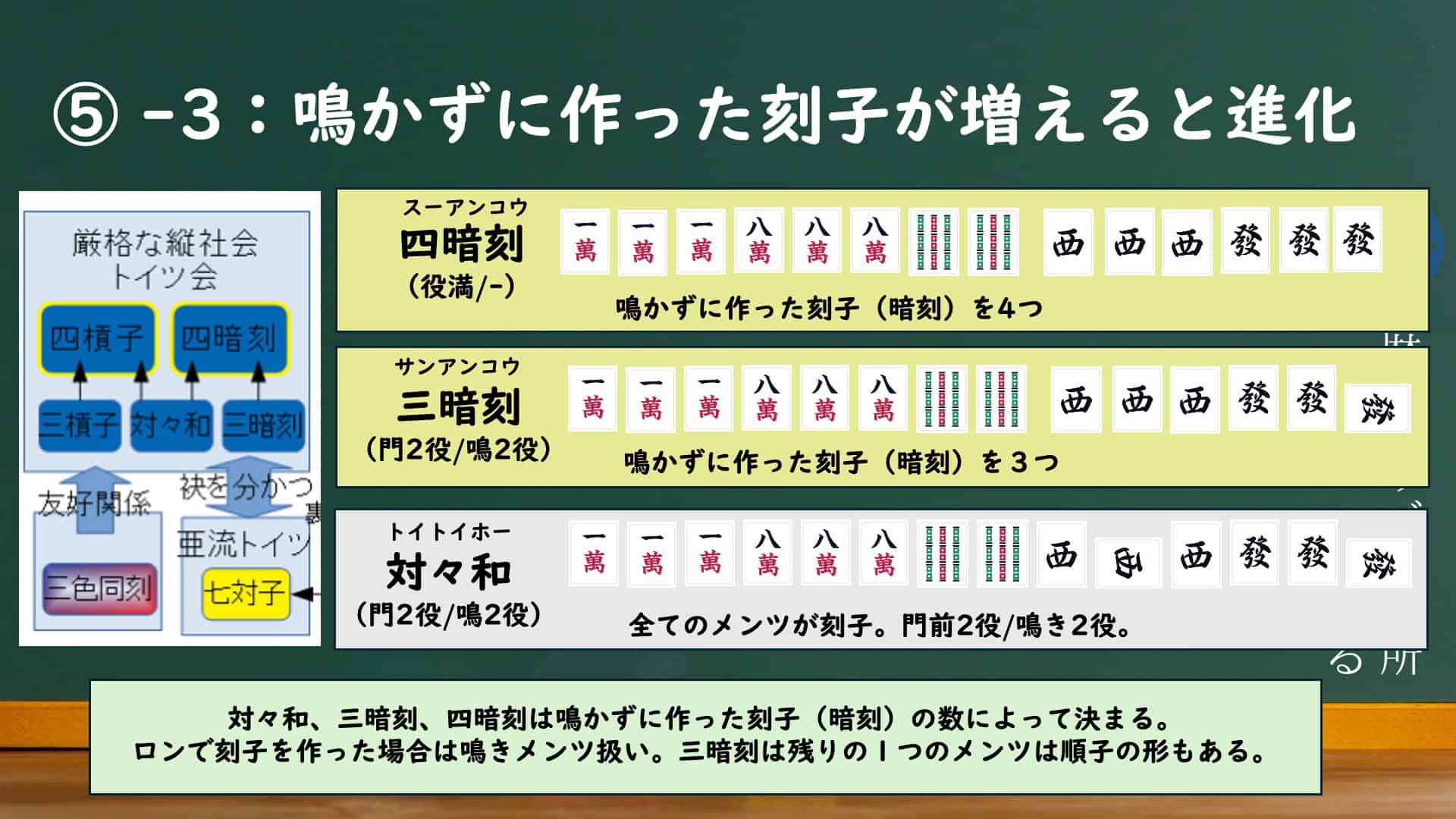

暗刻(アンコ)が増えると進化

対々和の進化系をみていきます。

鳴かずに作った刻子のことをアンコというのですが、このアンコが3つになると、三暗刻という役が複合します。

最後の1枚をロンして作った刻子についてはポンしたのと同じ扱いになり、アンコにはなりません。

ちなみに三暗刻はアンコ3つと順子1つという対々和が複合しない形も稀にあります。

アンコが4つになると四暗刻という役満となります。

手の中でアンコ4つを作った状態で単騎待ちとなった四暗刻を四暗刻単騎と呼び、ダブル役満とするルールもあります。

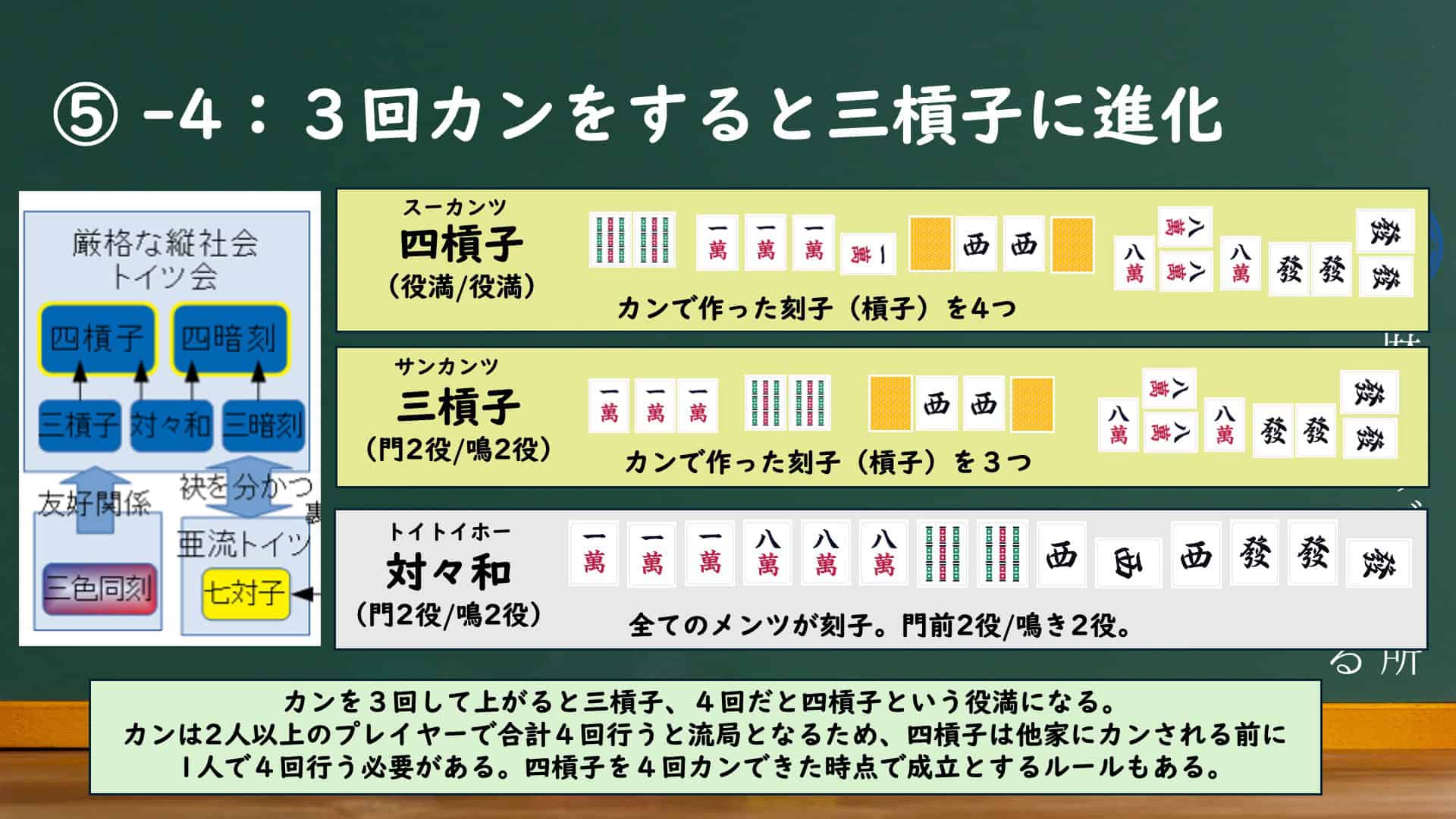

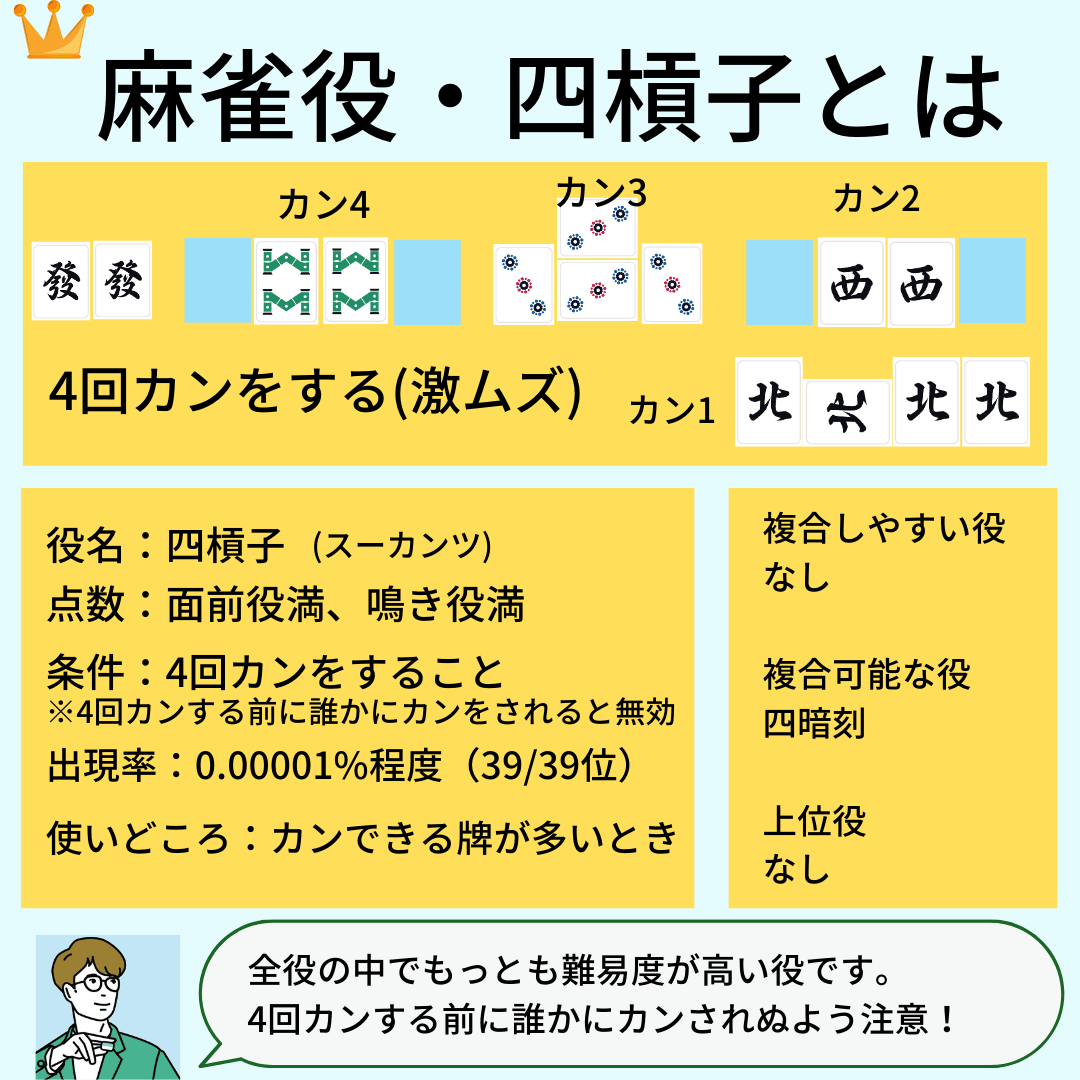

3回カンをすると三槓子に進化

アンコを作る以外にもカンをすることで進化する方向もあります。

1人でカンを3回すると三槓子、4回すると四槓子という役満になります。

カンについては、1人で4回行った場合のみ続行となり、2人以上で計4回行われると流局となってしまいます。

そのため、三槓子、四槓子については、途中で誰かにカンされたら流れてしまうという非常に不安定な役です。

特に四槓子は一生に一度見れるかどうかの最難関役なので、チャンスが来たら逃さないようにしましょう。

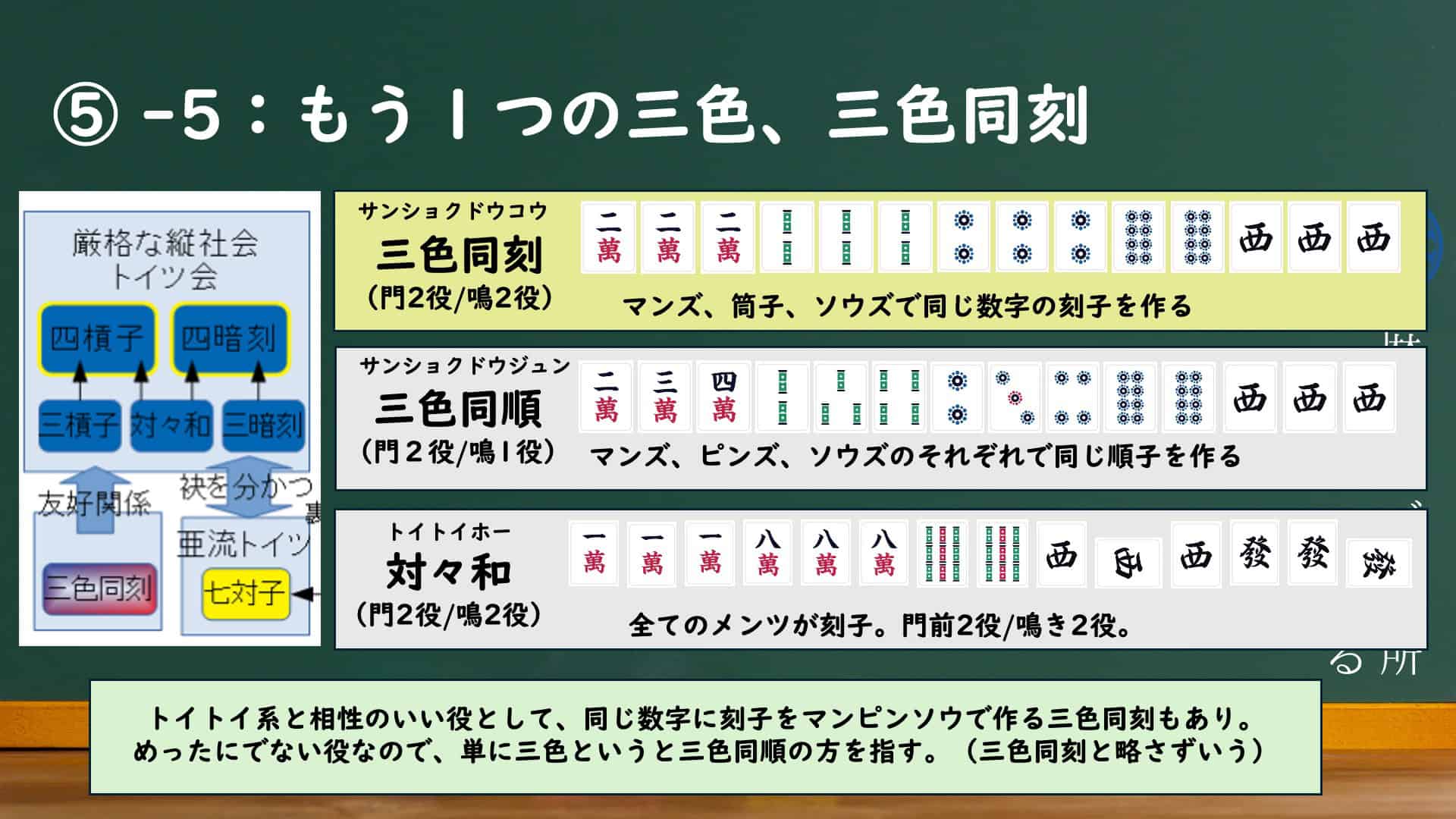

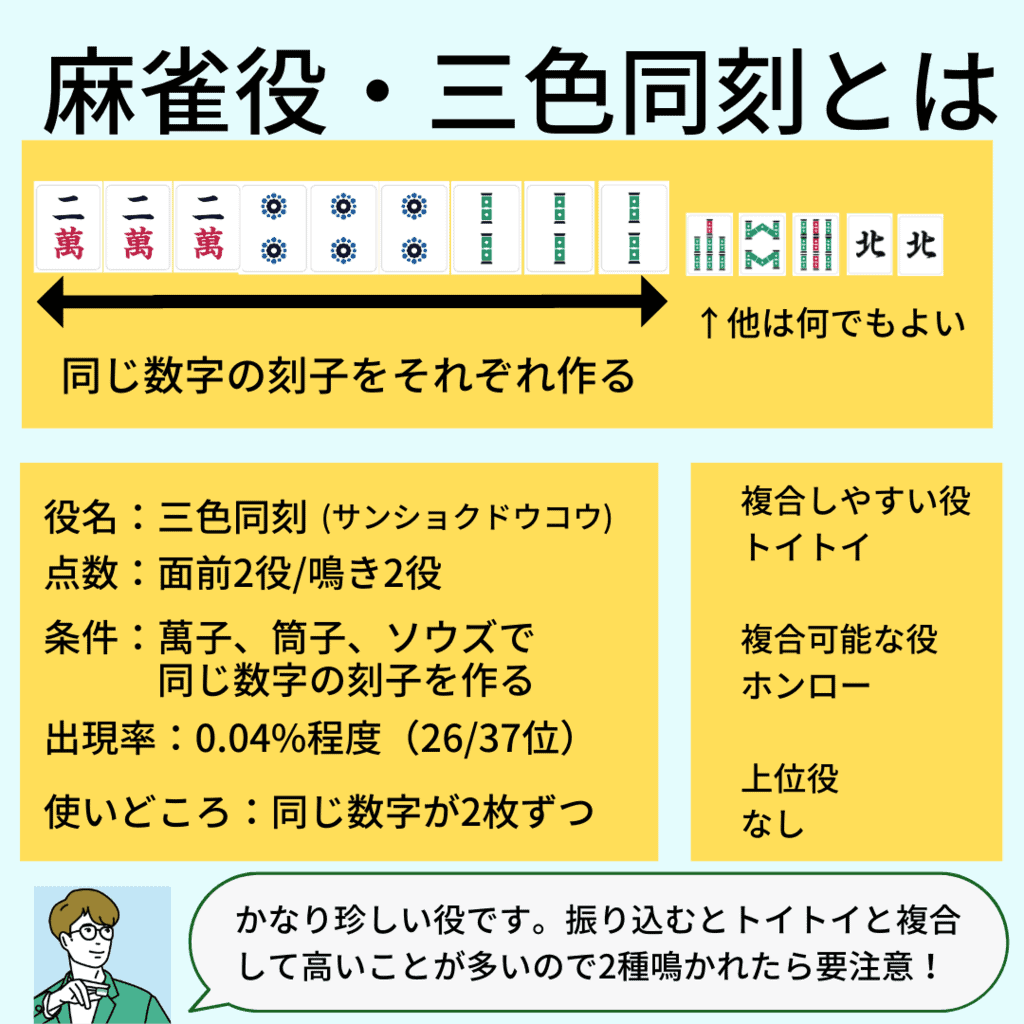

もう1つの三色、三色同刻もある

その他変わり種として、マンズ、筒子、ソウズでそれぞれ同じ数の刻子を作ることで、「三色同刻(サンショクドウコウ)」という役になります。

これについては、順子系で出てきた三色同順の対子版といった感じで、門前でも鳴きでも2役となります。

ちなみに三色がつく役は2つありますが、単に三色というと、出現率の高い三色同順のことを指します。

三色同刻については、略さずにサンショクドウコウということが多いです。縦の三色という場合もあります。

トイツ系役の特徴

トイツ系は総じて打点が高く、かつ鳴きにより打点が下がらないものが多いのが特徴です。(トイトイは面前2役、鳴いても2役)

とは言え、面前でトイツ系役を作ると、さらに三暗刻や四暗刻などの役がつき点数はアップするので、鳴いても鳴かなくても美味しい役です。

実際、面前のトイツ系役である四暗刻は最も出やすい役満の一つでもあり、トイツ系役は読みにくいこともあり、かなり恐れられています。

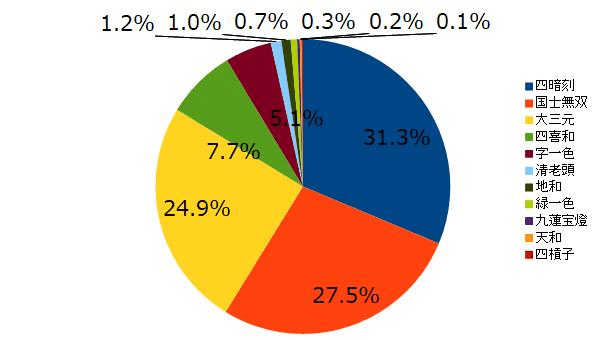

役満役の確率

ただ弱点もあって、それはベタオリがしにくいということ。

もちろん面前(鳴きなし)であれば、アンコウ落とし、トイツ落としでベタオリすることは可能ですが、鳴きを加えていくと手牌が4枚、あるいは最小1枚まで減ってしまうことはままあります。

そうなっても致し方なし!という時に狙っていくと良いです。

あと、ローカル役のオープンリーチ(リーチしていない人が振り込むと役満扱い)が採用されている時は特に気をつけましょう。

ちなみにトイツ系役の中で、面前オンリーの七対子だけは悪配牌からでも狙える役でかつ守備力も高いので例外です。

ともかく手牌が縦に重なっているときや、打点が必要なときにはトイツ系を狙っていきましょう。

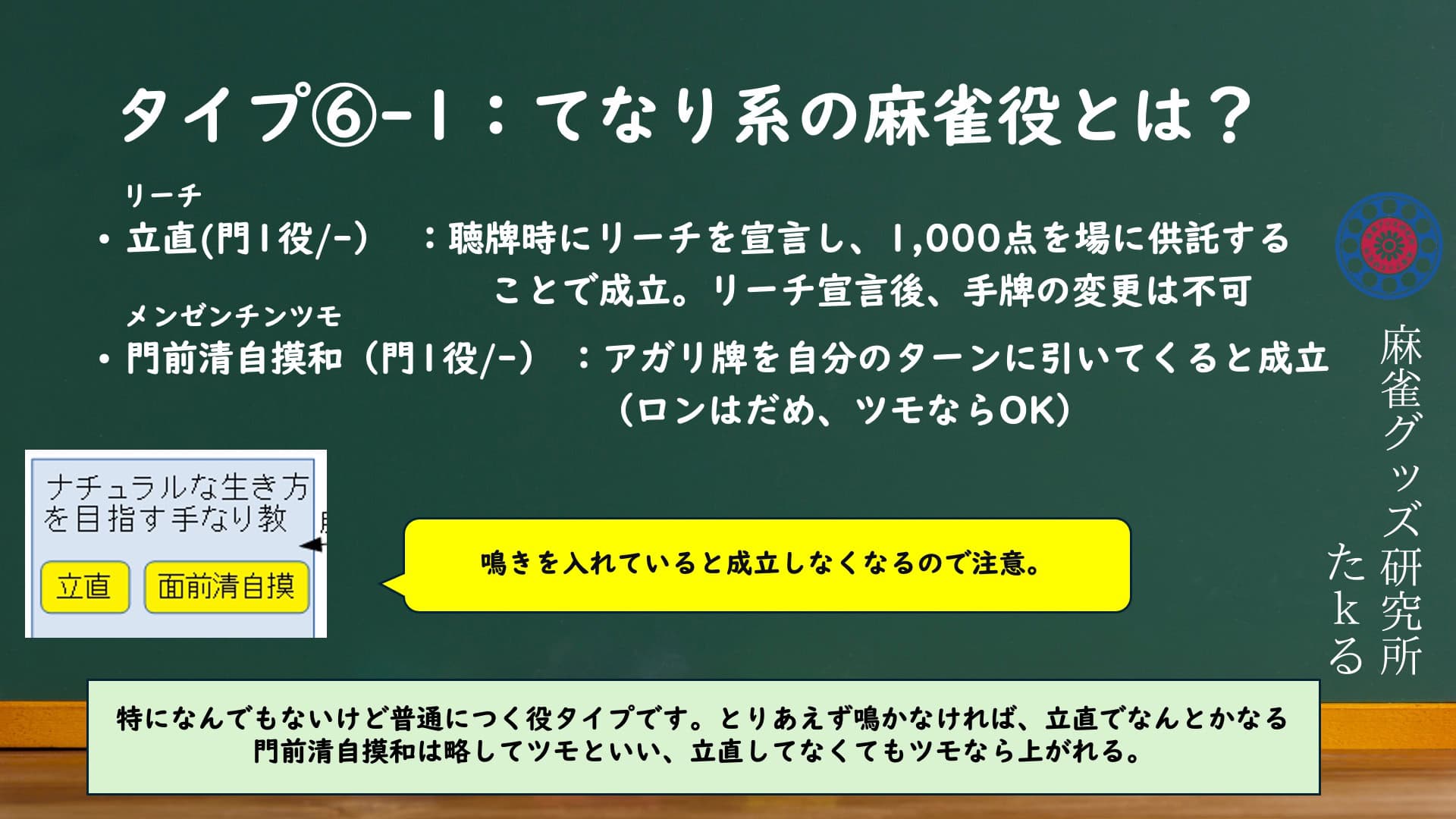

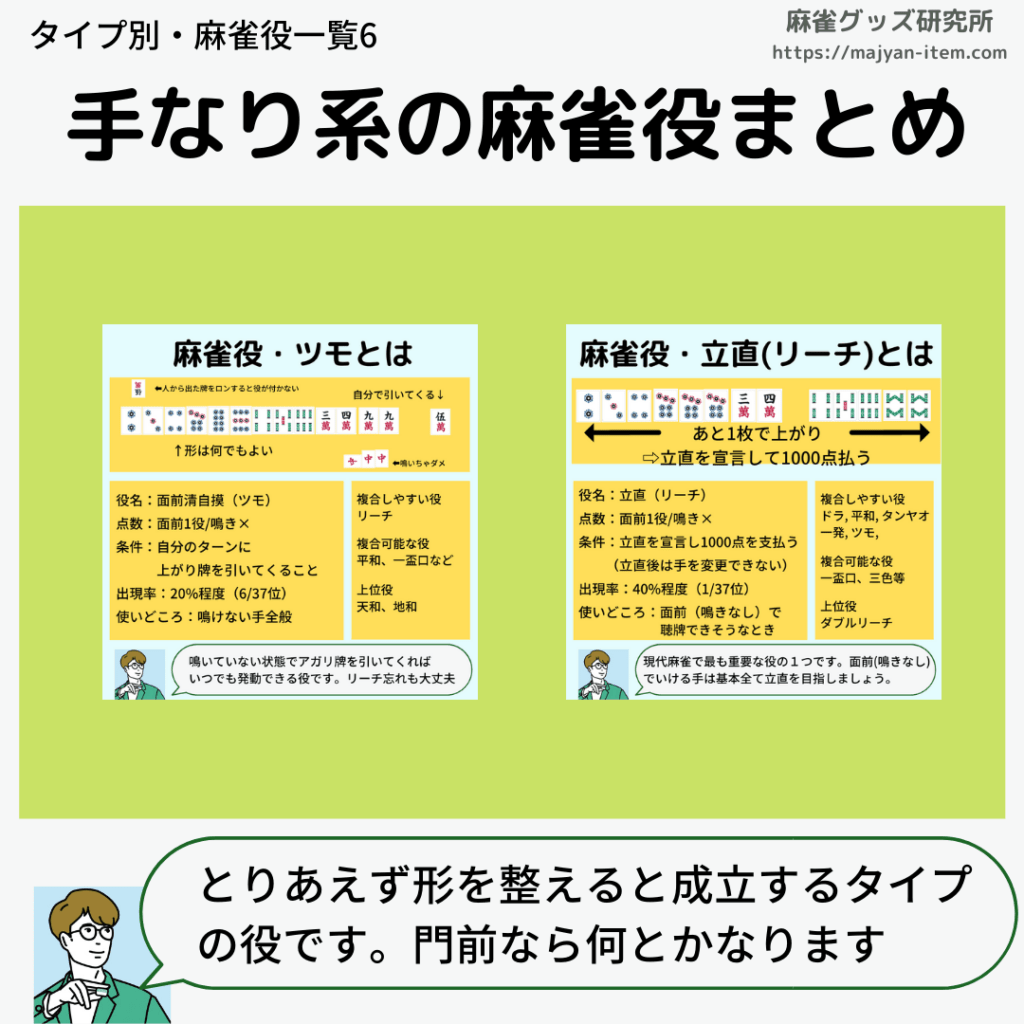

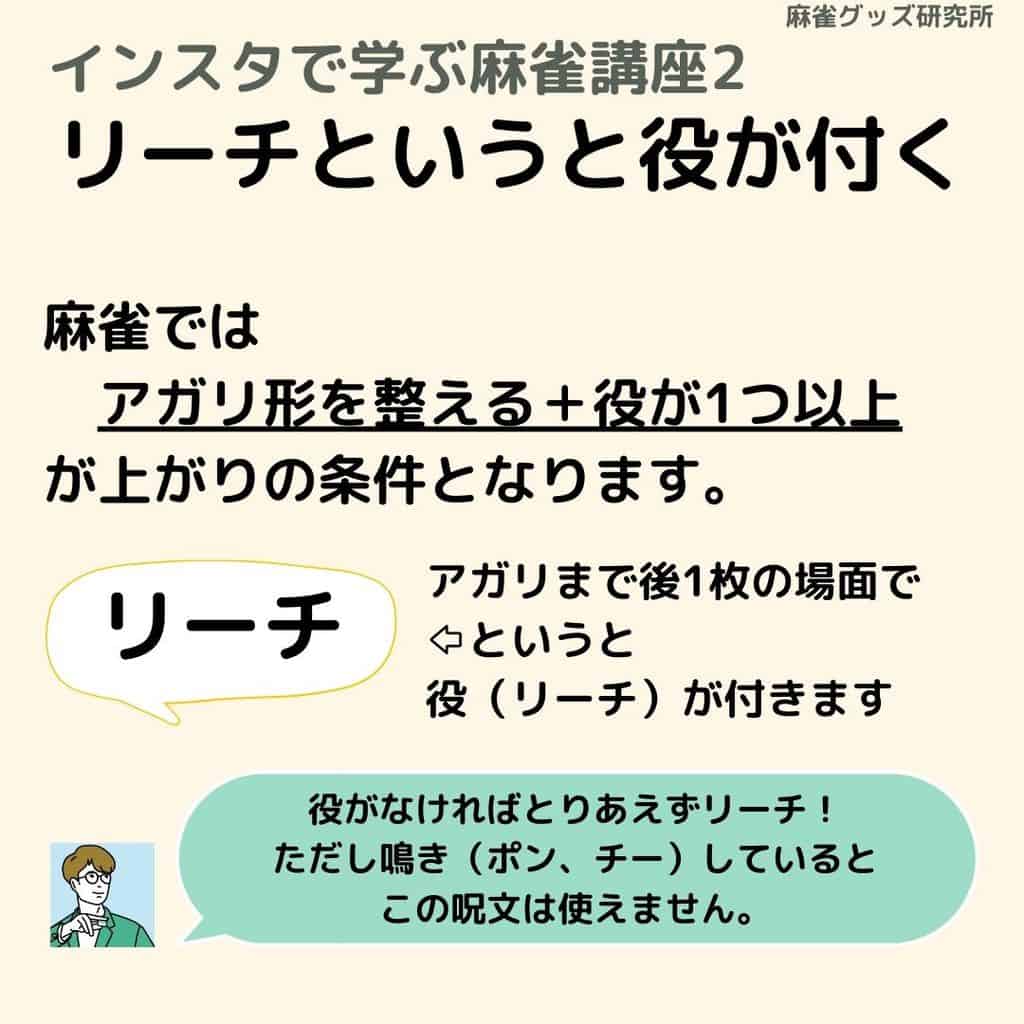

役タイプ6:ナチュラルな生き方を目指す手なり教

ラスト2つとなる6つ目としては、面前で作った手牌にボーナスとしてつけることができる手なり系の役についてです。

リーチとツモをここに入れました。鳴きを入れさえしなければ、あとは何とかなる奴らです。

手なり系役の一覧!全2種類の成立条件

手なり系の役は以下の通りです。

手なり系の役としては、1000点棒を支払って役を付ける立直(リーチ)、自らツモることで手牌をそろえたときにつく門前清自摸(メンゼンチンツモ)がこれに当たります。

これらの役は面前の場合のみで鳴いた場合は役が付きません。

手なり系役の特徴!

手なり系の役の特徴です。

手なり系役は基本的には消去法により選ばれます。

タイプ1~5のどの役も狙えないけど、形が良くて聴牌は早いというような場合はこの手なり系の手役を使って立直をかけていくことになります。

特にドラが3枚あるけど鳴ける役は何も見当たらない!みたいな時に有効です。

現代麻雀はリーチ麻雀とも呼ばれ、このリーチの効用がかなり高いのでガンガン使っていきましょう!

またリーチをかけていない場合でも最後の1枚(アガリ牌)を自分のターンに引いてくると面前清自摸となり、役ありとなります。

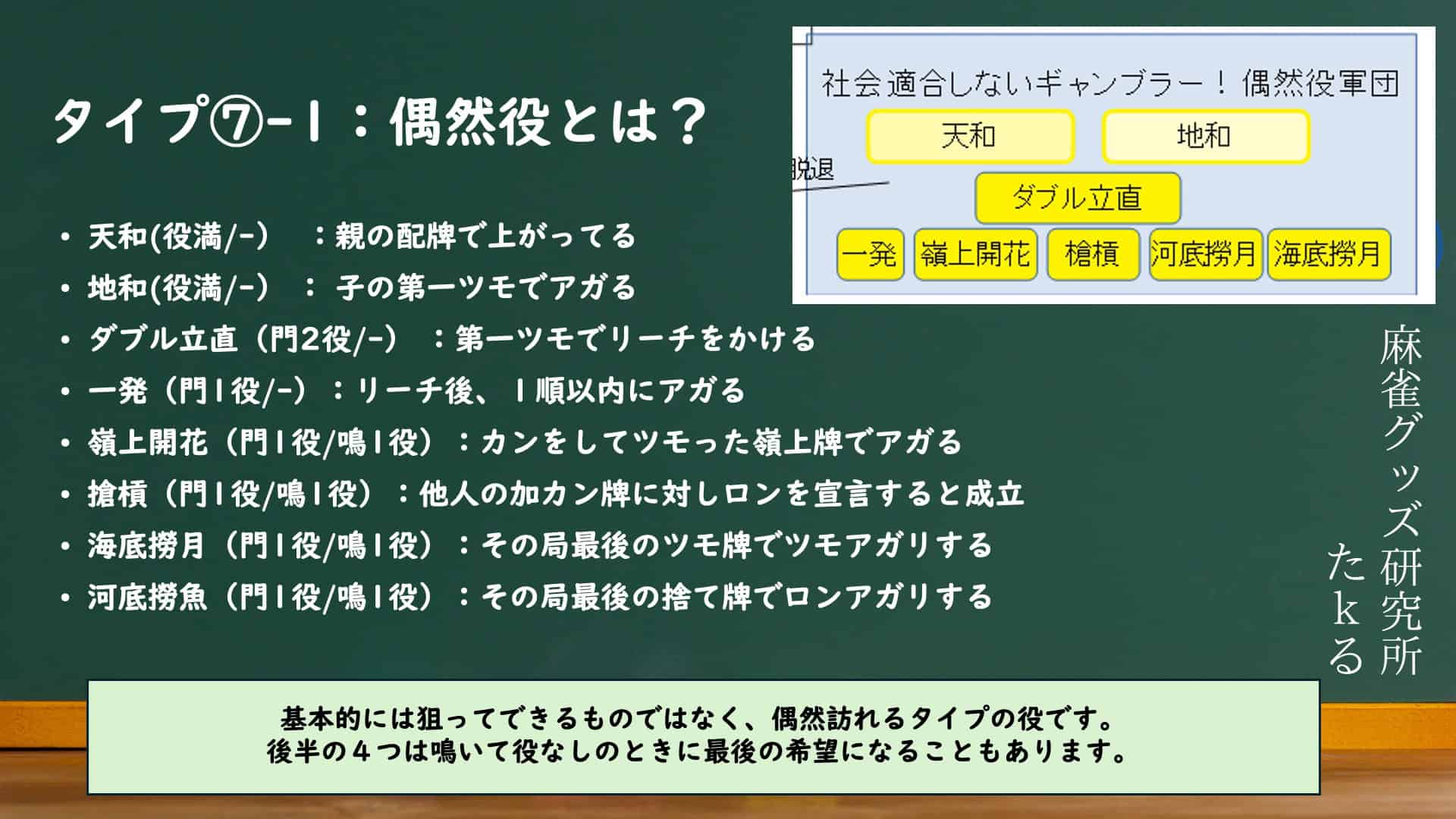

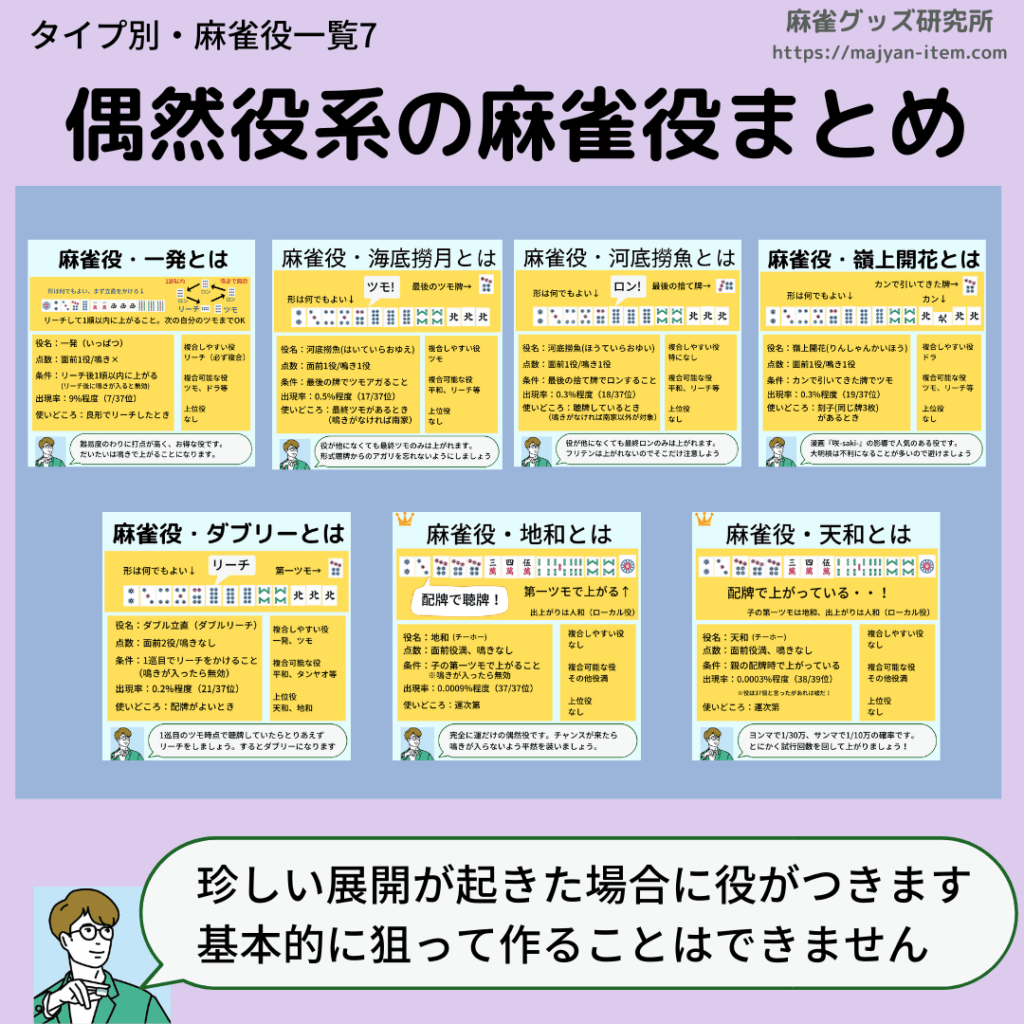

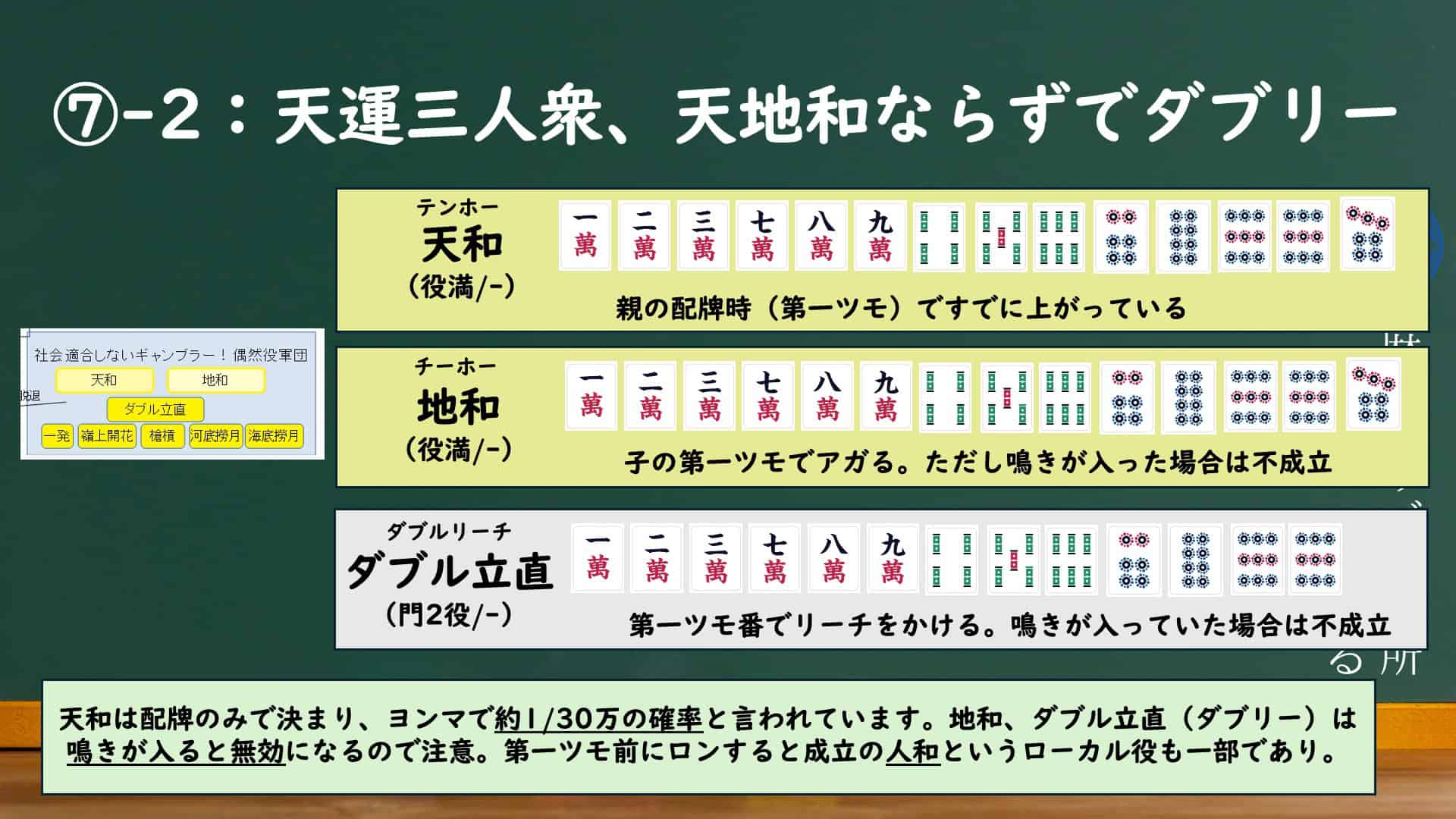

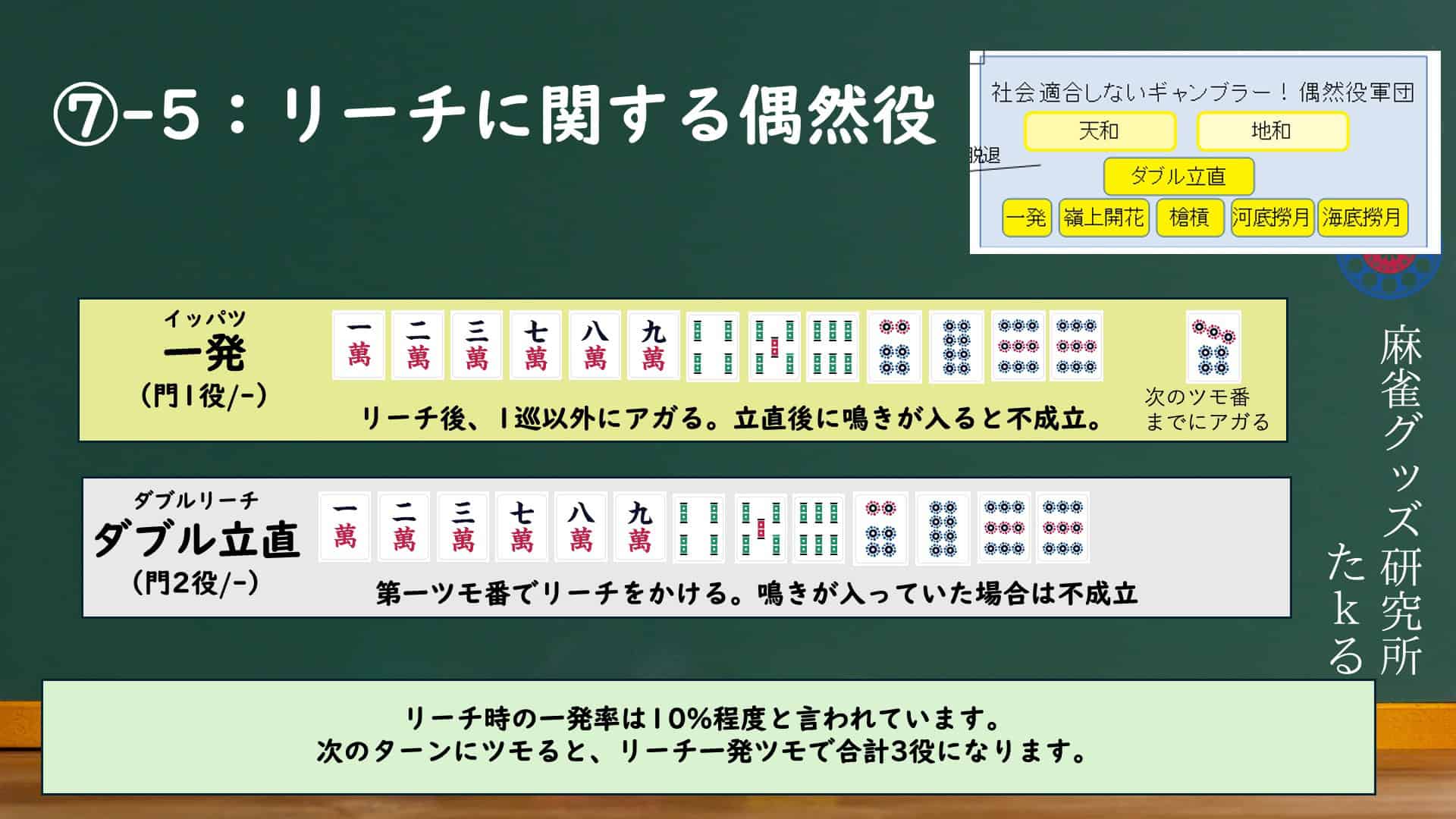

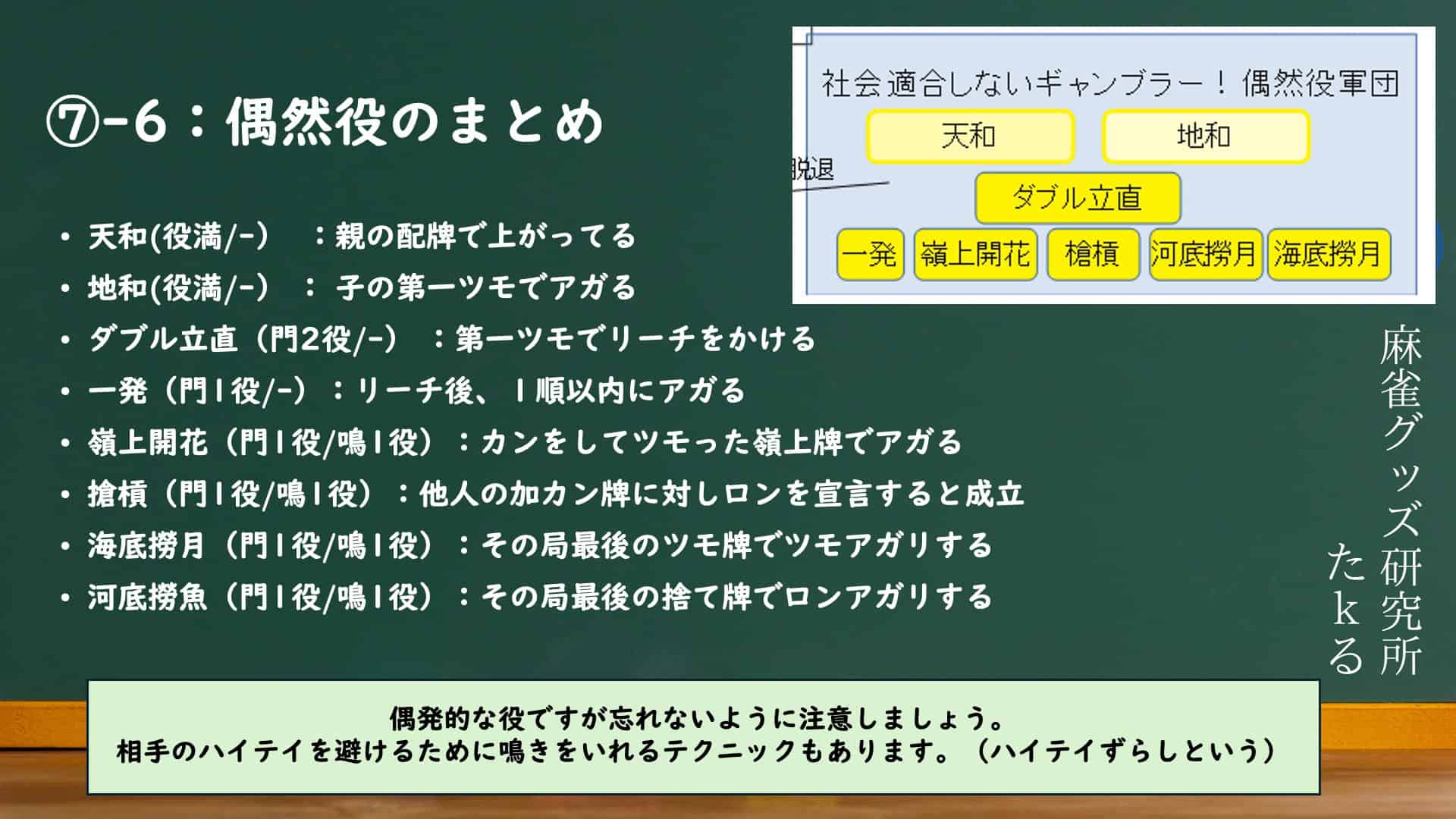

役タイプ7:社会に適合しないギャンブラー偶然役軍団

最後は、運の要素が絡む偶然役系の役について説明します。

狙ってできる役でないだけに、出ると場が盛り上がる華のある役たちです。

偶然役の一覧!全10種類の成立条件

偶然役の一覧をまとめました。

◆偶然役の一覧

- 天和(役満)…配牌時に和了していること

- 地和(役満)…鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモで和了すること

- 人和(倍満or役満、ローカル役)…鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモをするまでにロンアガリする

- ダブル立直(2役)…鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモでリーチを宣言して1000点棒を支払ったうえで和了すること

- 一発(1役)…リーチ宣言後、鳴きの入っていない状態での翌順のツモまでに和了すること(リーチ宣言した巡目のロンと、翌順のツモが有効)

- 嶺上開花(リンシャンカイホー)(1役)…カンを宣告後、嶺上牌でツモ和了すること

- 槍槓(1役)…他家が加カンを宣言した牌、その牌でロン和了すること

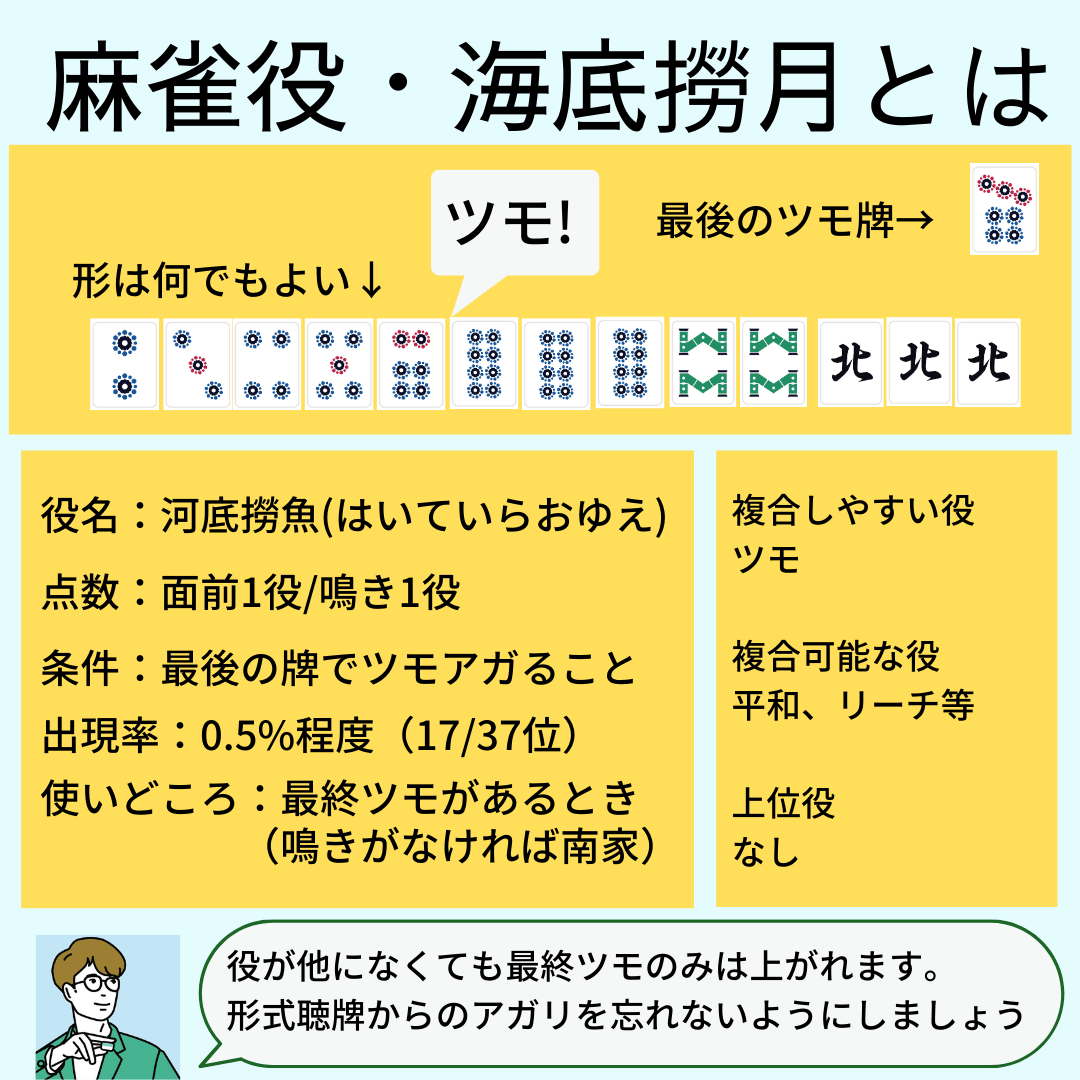

- 海底撈月(ハイテイラオユエ)(1役)…その局の最終ツモで和了すること

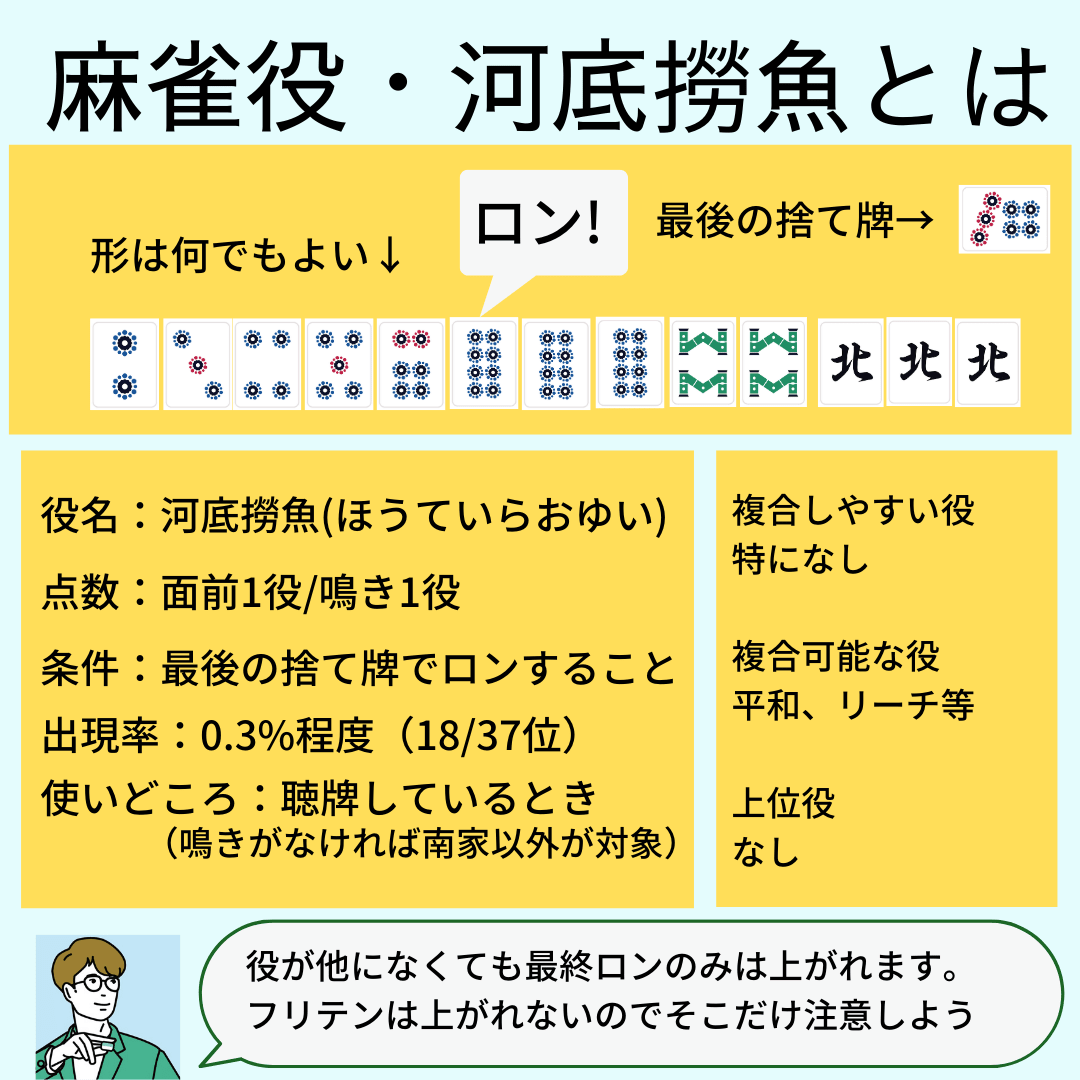

- 河底撈魚(ホウテイラオユイ)(1役)…その局の最終捨て牌でロン和了すること

- ドラ(1役)…1枚もつに付き1役となる。ドラのみで和了することはできない

基本的に勢いがあるな!という時に偶然役がつくイメージです。

天和、地和は天運系

点数は基本的に偶然役は一翻のモノが多いですが、天和系が例外となります。

配牌時ですでに和了している天和は30万局に一回という激レアの役満で、麻雀打ちなら一度は上がりたい役として知られています。

同様に子で配牌時にすでに聴牌しており、第一自摸で和了した場合は、地和という役満になります。

またそれらを逃した場合にも1巡目でリーチをかけると「ダブルリーチ(略:ダブリー)」という2翻役になります。

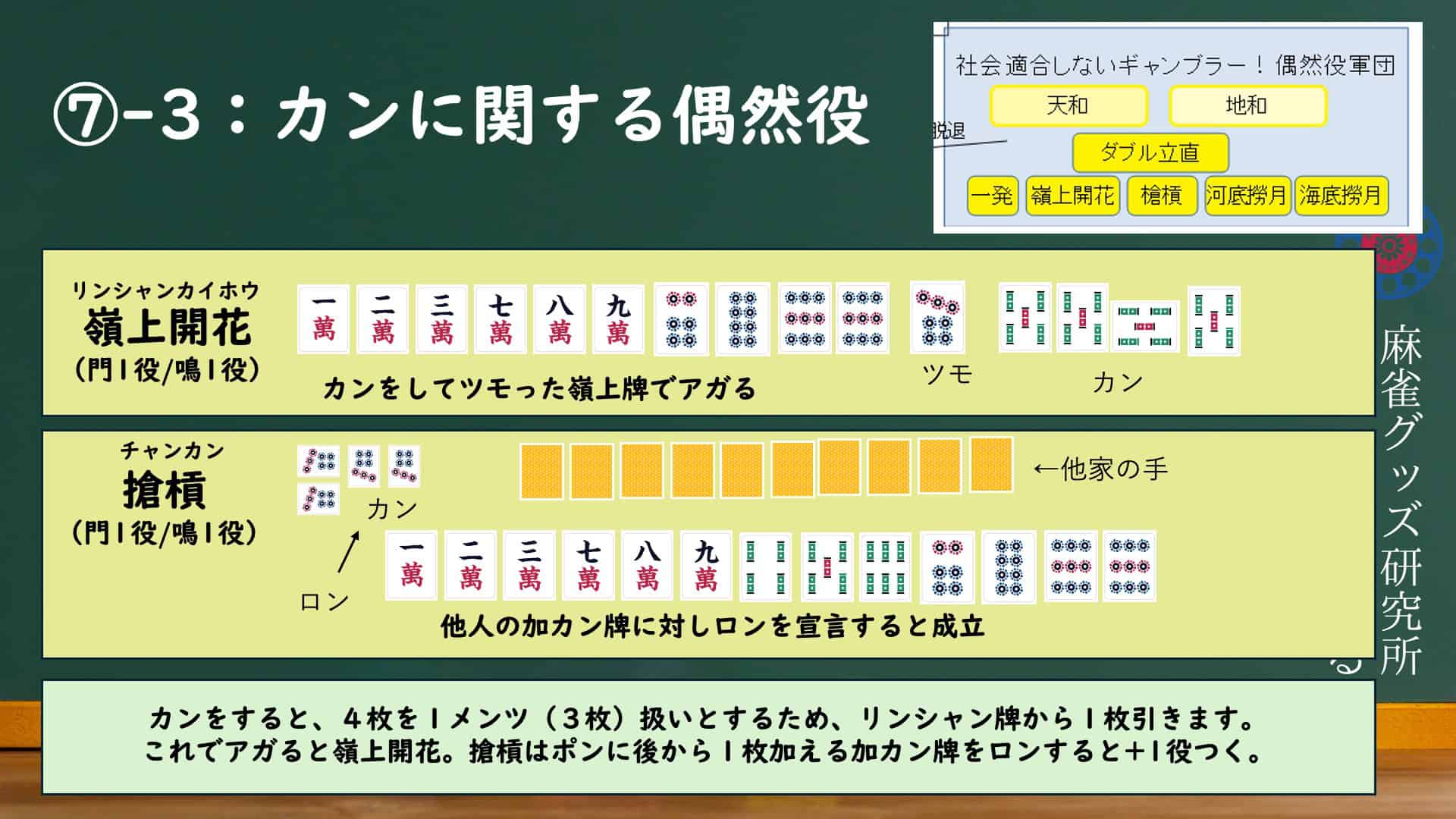

カンに関する偶然役

続いてはカンに関する偶然役を解説します。

カンに関しては「嶺上開花(リンシャンカイホウ)」と「搶槓(チャンカン)」があります。

嶺上開花は漫画「咲」などでも有名なのでご存知の方が多いのではないかと思います。

カンをした際には、4枚を1メンツ扱いとするため、1枚牌が足りなくなります。そこでリンシャン牌からツモるのですが、このツモで上がりとなった場合、嶺上開花という役がつきます。

昔はダイミンカンにおける嶺上開花は責任払いでカンさせた人が払うというルールがありましたが、現在ではツモ扱いです。

続いてはチャンカンです。こちらはポンしている牌に1枚加える加槓(カカン)を行なった際に、その牌をロンすると成立します。

加槓(カカン)の追加牌は元々ロンができるので、そこに1役追加されるイメージです。

暗槓(アンカン)や大明槓(ダイミンカン)についてはチャンカンの対象外です。

嶺上開花を狙って加槓をしたらチャンカンされることがあるので注意しましょう。

最終牌に関する偶然役

続いては最終牌に関する偶然役です。

麻雀ではリンシャン牌を含むワン牌の14枚を残し、残りをツモりきったら流局となります。

その流局となる前の最後のツモ牌でアガリとなると「海底撈月(ハイテイラオユエ)」という役がつきます。

また、そのハイテイ牌でアガリとならず、最後に切った牌でロンされると「河底撈魚(ホウテイラオユイ)」という役がつきます。

鳴きもOKなので、役なしでもハイテイ・ホウテイでは上がることができます。

名前については長いので後半は省略されます。

ちなみに4人麻雀の場合、鳴きが入っていなければ南家がハイテイとなります。

リーチに関する偶然役

続いてはリーチに関する偶然役です。

こちらは先ほど出てきたダブルリーチの他に、リーチをかけて1巡以内に上がった場合につく「一発」という役があります。

1順というのは次の自分のツモ番までです。次の自分のツモ番までに誰かが切った牌をロンするか、次のツモ番でツモアガリをすれば成立です。

リーチ後に鳴きが入ると無効となるので注意しましょう。

偶然役の特徴!

続いては偶然役の特徴です。

麻雀では、リーチ後1巡以内に和了した場合(一発)や、相手の加カン牌でロン和了した場合(槍槓)、あるいはその局の最終ツモ牌で和了した場合(海底、河底)などに特別に役がつきます。

偶然役は手牌の構成に制限がないのが特徴です。

手牌は聴牌していればなんでもいい!という自由さがある一方、偶発的に起こるタイミングをとらえていく必要があるのでけっこう難しいです。

麻雀漫画の主人公格は偶然役を得意とするキャラも多いですが、現実ではそんなにうまくいかないので注意!

確率で見るとほぼ見えない位置に固まっていることがわかりますね。

まとめと資料置き場(PDF、Excelあり)

ここまで7つのタイプに分類して役を見てきましたが、いかがだったでしょうか。

◆好きなところへ戻れるリンク↓

ルールを知っている人でも、役が思ったより多いなと思った人も多いのではないでしょうか。

ただ実際には、全部完璧に覚えないと麻雀が打てないかというとそうでもないので、相関図で大まかに流れを掴んであとは実践で確認しましょう!

最後にタイプ別の麻雀役一覧と役ごとの複合表(役満以外)を作りました。

初心者の指導とかにはお使いください。

(画像が荒いよ!という人はPDF版をどうぞ!)

また、本記事に初心者講座で来た人は

「これまでふわっとしてたマイナー役のイメージがつかめましたか?」

もし大丈夫!という人はこちらから次にお進みください。

◆麻雀初心者講座ナビ

- トップへ:麻雀初心者講座カテゴリーへ戻る

- 第9回へ:初心者でも5分!麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

並び替えできる役一覧↓

| 出る順 | 麻雀役名 | 面前点数 | 鳴き点数 | タイプ | ヨンマ 確率(%) |

サンマ 確率(%) |

条件 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | リーチ | 1役 | なし | 6.手なり系 | 43.5 | 47.7 | 面前での聴牌時に、リーチを宣告して1000点棒を支払ったうえで和了すること |

| 2 | ドラ | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 42.3 | 89 | 1枚もつに付き1役となる。ドラのみで和了することはできない |

| 3 | 役牌 | 1役 | 1役 | 1.役牌系 | 40.2 | 52.0 | 役牌を3枚集める |

| 4 | タンヤオ | 1役 | 1役 | 4.順子系 | 22.1 | 07.3 | 2〜8で手を作る |

| 5 | 平和 | 1役 | なし | 4.順子系 | 19.6 | 15.1 | すべての面子を順子でそろえ、かつ頭が役牌でなく、待ちが両面待ちであること(頭に関しては、自風牌、場風牌、三元牌以外で作る必要あり) |

| 6 | 面前清自摸 | 1役 | なし | 6.手なり系 | 19.4 | 28.4 | 面前で手牌を揃え、自らのツモで和了すること |

| 7 | 一発 | 1役 | なし | 7.偶然役系 | 09.30 | 10.2 | リーチ宣言後、鳴きの入っていない状態での翌順のツモまでに和了すること(リーチ宣言した巡目のロンと、翌順のツモが有効) |

| 8 | ホンイツ | 3役 | 2役 | 2.染め手系 | 05.94 | 13.1 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色+字牌で手を作る |

| 9 | 一盃口 | 1役 | なし | 4.順子系 | 04.27 | 08.05 | 同じ組み合わせの順子を2つつくること(例:223344ソウ) |

| 10 | 三色同順 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | 03.09 | 0 | 萬子、筒子、ソウズの数牌で同じ組み合わせの順子を作ること(例:234ソウ,234萬,234筒) |

| 11 | 対々和 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 03.01 | 04.69 | 全ての面子を刻子(同じ牌3枚の組み合わせ)で作る(123などの順子は不可) |

| 12 | 七対子 | 2役 | なし | 5.対子系 | 02.40 | 04.23 | 同じ牌2枚のペアを7つ作る |

| 13 | 一気通貫 | 2役 | 1役 | 4.順子系 | 01.57 | 02.56 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで123,456、789の3面子を揃える |

| 14 | チャンタ | 2役 | 1役 | 3.チャンタ系 | 01.03 | 0.954 | メンツとアタマを1、9+字牌を含む形で作る。(123,789はあり) |

| 15 | 清一色 | 6役 | 5役 | 2.染め手系 | 0.852 | 02.03 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれか1色で手を作る |

| 16 | 三暗刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.673 | 01.89 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を3つ作る |

| 17 | 河底撈魚 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.504 | 0.391 | その局の最終捨て牌でロン和了すること |

| 18 | 海底撈月 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.353 | 0.437 | その局の最終ツモで和了すること |

| 19 | 嶺上開花 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.328 | 02.15 | カンを宣告後、嶺上牌でツモ和了すること |

| 20 | 純全帯 | 3役 | 2役 | 3.チャンタ系 | 0.302 | 0.153 | メンツとアタマを1、9牌を含む形で作る。(123,789はあり) |

| 21 | ダブル立直 | 2役 | なし | 7.偶然役系 | 0.201 | 0.199 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモでリーチを宣言して1000点棒を支払ったうえで和了すること |

| 22 | 小三元 | 4役 | 4役 | 1.役牌系 | 0.123 | 0.265 | 白發中のうち2種類を3枚、1種類を2枚集める |

| 23 | 混老頭 | 2役 | 2役 | 3.チャンタ系 | 0.0621 | 0.211 | メンツとアタマを1、9+字牌のみで作る(123,789は不可) |

| 24 | 槍槓 | 1役 | 1役 | 7.偶然役系 | 0.0597 | 0.0443 | 他家が加カンを宣言した牌、その牌でロン和了すること |

| 25 | 二盃口 | 3役 | なし | 4.順子系 | 0.0442 | 0.160 | 同じ組み合わせの順子2つの組み合わせを2セットをつくること(例:223344ソウ、445566ピン) |

| 26 | 三色同刻 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.0437 | 0.0372 | 萬子、筒子、ソウズでそれぞれ同じ数の刻子をそろえること |

| 27 | 四暗刻 | 役満 | なし | 5.対子系 | 0.0416 | 0.183 | 手の中でアンコ(鳴かずに作った同じ牌3枚の組みあわせ)を4つ作る |

| 28 | 国士無双 | 役満 | なし | 3.チャンタ系 | 0.0371 | 0.237 | 13種類の1、9、字牌を全て1枚ずつ+13種のどれかをもう1枚の形を整える |

| 29 | 大三元 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.0334 | 0.0995 | 白發中の3種類を3枚ずつ集める |

| 30 | 小四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.0105 | 0.0131 | 東南西北のうち3種類を3枚、残り1種を2枚集める |

| 31 | 字一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | 0.00573 | 0.0167 | 字牌のみで手を作る |

| 32 | 三槓子 | 2役 | 2役 | 5.対子系 | 0.00485 | 0.0126 | 3つのメンツがカンされたものであること |

| 33 | 緑一色 | 役満 | 役満 | 2.染め手系 | 0.00178 | 0.00886 | ソウズの23468、字牌の發のみで手を作る |

| 34 | 清老頭 | 役満 | 役満 | 3.チャンタ系 | 0.00133 | 0.00655 | 1、9牌のみで手を作る |

| 35 | 九蓮宝燈 | 役満 | なし | 2.染め手系 | 0.000951 | 0.00682 | マンズ、ピンズ、ソウズのいずれかで1112345678999+何か同じ色1枚の形を作る |

| 36 | 地和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | 0.000879 | 0.000904 | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモで和了すること |

| 37 | 大四喜 | 役満 | 役満 | 1.役牌系 | 0.000525 | 0.000882 | 東南西北のうち全部を3枚ずつ集める |

| 38 | 天和 | 役満 | なし | 7.偶然役系 | 0.000375 | 0.00103 | 配牌時に和了していること |

| 39 | 四槓子 | 役満 | 役満 | 5.対子系 | 0.0000109 | 0.000112 | 4つのメンツすべてがカンされたものであること |

| 40 | 大車輪 | 役満 | なし | 2.染め手系 | 0(不明) | 0(不明) | ピンズで22334455667788の形を作る(ローカル役) |

| 41 | 人和 | 倍満or役満 | なし | 7.偶然役系 | 0(不明) | 0(不明) | 鳴きの入っていない状態で、子の第一ツモをするまでにロンアガリする |

ではまた。良い麻雀ライフを!

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる

➔

➔